“读书会”如何成为文科的方法?来自费孝通“席明纳”的实践指南

《如何阅读一本书》阅读方法指南 #生活乐趣# #生活日常# #个人成长建议# #阅读推荐书目#

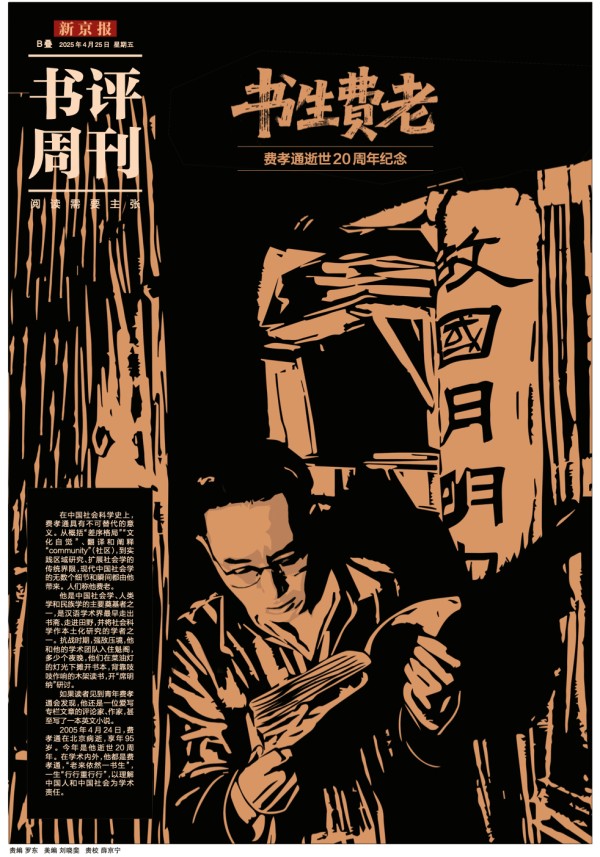

在中国社会科学史上,费孝通具有不可替代的意义。从概括“差序格局”“文化自觉”、翻译和阐释“community”(社区),到实践区域研究、扩展社会学的传统界限,现代中国社会学的无数个细节和瞬间都由他带来。人们称他费老。

他是中国社会学、人类学和民族学的主要奠基者之一,是汉语学术界最早走出书斋、走进田野,并将社会科学作本土化研究的学者之一。抗战时期,强敌压境,他和他的学术团队入住魁阁,多少个夜晚,他们在菜油灯的灯光下摊开书本,背靠吱吱作响的木架读书,开“席明纳”研讨。

如果读者见到青年费孝通会发现,他还是一位爱写专栏文章的评论家、作家,甚至写了一本英文小说。

2005年4月24日,费孝通在北京病逝,享年95岁。今年是他逝世20周年。在学术内外,他都是费孝通,“老来依然一书生”,一生“行行重行行”,以理解中国人和中国社会为学术责任。

专题《书生费老》封面。

在费先生逝世20周年之际, 《新京报·书评周刊》特别策划了纪念专题《书生费老》,所刊文章包括费孝通的人生和学术、从中国社会学史的角度谈费孝通的学术遗产、从文学和社科的角度谈费孝通唯一小说《茧》,以及费孝通在魁阁时期主持的“席明纳”。

本文为第五篇,内容为 费孝通在魁阁时期主持的“席明纳”。

专题《书生费老》已推送文章链接:

撰文|罗东

现载于《魁阁》集刊封底的油画《魁阁时代》,由云南大学艺术与设计学院教授赵力中创作。作品中的人物自左起:瞿同祖、史国衡、费孝通、张之毅、田汝康、许烺光、李有义。

从1940年冬天至1945年抗战胜利,费孝通先生主持了“云南大学-燕京大学社会学实地调查工作站”在魁阁的工作,后来的人将这段时间的社会学研究概括为“魁阁精神”。当时,他们到云南的农村、工厂及少数民族地区开展社会调查,从选题准备到调查资料整理,再到文稿写作,都采用了一种叫“席明纳”(Seminar)的模式。

从伦敦搬到魁阁

榫卯松动,一吹风,木板就发出声响。这是云南省一座三重檐四角攒尖土木结构的建筑,地处呈贡县(今属昆明市呈贡区)。人们叫它魁阁。据传,魁阁始建于清代嘉庆年间,内建三层,下层宽大,往上逐步小一圈。抗战时期,日军轰炸昆明城,一群致力于做乡村社会调查的年轻人被迫前往这里,在一层做饭洗漱,在三层布置单身宿舍(当时供谷苞和史国衡使用),另将中间层改造为一个公共的工作空间,搬进书桌六张、书架一个。书架放不下的书和资料,就放在箱子里。

在中间层,他们读书、写作、整理调查资料,也在此处开“席明纳”。总助手是费孝通先生,他“帮着大家讨论和写作”。其形式是由一个人根据近期的调查做专题报告,其他人一起听,或随时评议,或待报告结束各抒己见。讨论是穿插着反驳和争论的。这群年轻人经常为某个问题“面红耳赤”,他们敢于提出不同意见和看法,本着问题为本的态度,“平起平坐”,对费孝通本人的文章“也能改,也能驳”(张之毅语,参考自魁阁文献之《张之毅文集》,社会科学文献出版社2019年12月版)。文章在得到比较充分的讨论和修改后定稿,由费孝通“抄钢笔版,和油印”。

“席明纳”,这是费孝通跟随人类学家马林诺夫斯基读博期间(1936年至1938年)参与的一种教学方法。在伦敦政治经济学院,马林诺夫斯基经常举办小型研讨会,也即“席明纳”,他引导在场的人的思路,启发他们积极发言。这套方法一改“讲解者-接受者”的师生关系,学生不再只是课堂上被动的知识接受者,而是让他们共同参与,成为学术的报告人和评议人。

勃洛尼斯拉夫·马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski,1884年4月7日-1942年5月16日),生于波兰克拉科夫,英国社会人类学家。

由于马林诺夫斯基“席明纳”的参与者来自世界各地,他们虽来英国留学讲英文,却都夹带着这样或那样的腔调口音,所报告的田野材料也充斥着地域性极强的表述。据费孝通的集子《师承·补课·治学》(生活·读书·新知三联书店2002年7月版),那个时候,他到场是不知所措的,难以适应,只好躲在角落“喷烟”,观察周围人研讨,渐渐也就理解了其精髓。马林诺夫斯基对他说:“学术这个东西不是只用脑筋来记的,主要是浸在这个空气里。话不懂,闻闻这种气味也有好处。”这个观点经费孝通转述,换为中文又多了某种妙不可言的奥秘。

《师承·补课·治学》, 费孝通 著,生活·读书·新知三联书店,2002年7月。

在课堂无非就是带上课本听老师讲,认真做笔记,逐步消化,化为脑子里的东西。而如何抓住弥漫开来的“气味”似乎并无立竿见影的办法,一场“席明纳”开始了,一人主讲,众人开谈,你一言我一语,要在“众说纷纭”之中捕捉到每个人的观点是不太能做到的。况且费孝通当时的知识储备也不够。我们不知道他当年躲在角落的某个日子是否忽然清楚了某份来自非洲的田野调查报告,但是他善于观察和反思,显然已经认可了“席明纳”。人与人在现场的关系既不同于师徒制也不同于师生制,其氛围只可意会,经常浸染于此种气味中总是能形成一些“气味、思想意识”。

这才有了接下来的发展。20世纪40年代,他将“席明纳”带到魁阁,至改革开放年代,他又多次在社会学恢复重建时期中倡导引入“席明纳”。

“席明纳”也是传统

检索“席明纳”“Seminar”,我们会发现一个有趣的现象:除了社会学和人类学,其他学科在谈到它时大多都是在说,建议采用这种研讨会,改变传统的教学方式。

请注意此处的“传统的教学方式”,也就是说,人们认为“席明纳”是新兴的、时髦的,或者说至少是比较前沿的教学方法,而绝不是传统。社会学和人类学此两种学科的师生因为费孝通先生主持的魁阁,是知道“Seminar”的。若非如此,大概也缺乏了解。其实,在大学院系和科研院所,由导师主持的读书会、研讨会、研讨班非常普遍,成员多为本系导师门下学生,少则四五个人,多则数十个人,定期或不定期聚在一起读书、研讨,其过程也是一个人或两个人主讲,其他人发言。他们只是未必将它叫作“席明纳”或“Seminar”。

纪录片《象牙塔》(Ivory Tower ,2014)画面。

“席明纳”是一种传统。尽管发源于何时何地未可知,其痕迹在早期的现代大学也是有的,如19世纪,德国历史学家兰克(Leopold von Ranke)在柏林大学(现洪堡大学)改变单向的讲授模式,举办研讨会。这也是现代大学建制和科研发展的必然结果。硕博士研究生归于一个院系,师从导师,是学生,也是初出茅庐的研究者。他们会为“席明纳”带来新鲜的见闻和材料。只不过可能需要一些如何做报告的提示,费孝通说,马林诺夫斯基在场就会示范一个人怎样分析问题,为众人打样。师生在“席明纳”的平等对话,也是在练习和实践学者之间的学术对话。费孝通对此总结,这是“学者之间的对话”,通过集体辩论和思想碰撞推动学术创新。

再说回一般意义上的“Seminar”,且将它叫作研讨会、研讨班。凡对这个问题作讨论的文章,其实都会注意到“Seminar”的历史,没有人会说它是一个还未经介绍和实践的形式。就像刚才说的,有趣的是,人们还是在讲要用它改变传统的教学方式。大概只能得出这样一个结论:这不是一个事实表述,而是一种指向过去的反思,传统与现代、对话和传授,也不是截然断开的两种状态。人们不过是希望借助一个概念来表述某种愿景罢了。换言之,良好的学术对话往往可遇不可求,也因此才不断将希望寄托于被讨论得少的、还有陌生感的概念,认为它拥有一种力量,只要一场教学方式以此命名,仿佛参与者都会自觉地遵照其要求去做,自动调整行为符合概念的定义。

这是因为这种理想的学术对话还是太少。

对话的精神

上世纪末,谢泳在《北京大学学报(哲学社会科学版)》1998年第1期发表过一篇论文《魁阁——中国现代学术集团的雏形》,对魁阁作了专门研究。参与过魁阁的具体人数无法计算。但是他认为当时刚三十出头的费孝通始终将魁阁作为一个学术共同体,从来没有将自己置于其他成员之上,对费孝通的道德水准给了极高的评价。这篇文章对魁阁的研究独到而详实,其史料和结论对学术界评价魁阁起了很大的作用。

摄影师邓伟镜头下的费孝通。

可以说,没有费孝通先生本人的坚持和胸怀,“席明纳”不可能展开,至少不会以后人所知的方式展开,它可能戛然而止,成员可能因为文稿讨论后的署名问题不欢而散,或者变为学术八卦在坊间流传。1943年,费孝通去美国芝加哥大学访学,将“席明纳”的部分成果翻译成英文出版,一是学生史国衡的China Enters the Machine Age(《昆厂劳工》),二是他与张之毅合著的Earth⁃bound China(包括《禄村农田》《易村手工业》和《玉村农业和商业》等)。他甘心为学生做幕后工作,尊重并且积极推广他们的知识劳动。不禁为之感慨。反观窃取学生论文,或者在学生论文上添名——过去多年学术期刊要求作者“副高级职称以上”也间接推动了这种做法——的做法,从未在学术界上消失过。

除了翻译为英文的,成员另外的成果还包括田汝康的《芒市边民的摆》、谷苞的《化城镇的基层行政》和胡庆钧的《呈贡基层权力结构》等。

以魁阁命名的集刊《魁阁》。图为第一期,赵春盛主编,社会科学文献出版社2019年6月。

我们无法看见发生在魁阁的一次完整的“席明纳”,只知他们选了要做的题目,拟定研究方法,向其他人征求意见,然后各自去做实地调查,一心搜集资料,回到魁阁整理材料,初步分析,接着研讨(张之毅夫人刘碧莹的回忆是“回来见面就争论”)。或已经写成文章再继续研讨。

学术是一项有关知识的活动,对话是其基本精神之一。阅读论文、专著,撰写书评,或者写“文献回顾”“文献评述”,均为对话。在文字外进行的面对面交流,也是对话的一种不可替代的形式,它包括作为研讨会的“席明纳”,还有动辄数百人注册参会的学术会议。遗憾的是,学术会议因为规模大、时间受限,报告人和其他人不可能展开充分的交流,何况不知从何时起,忽略问题不争或热烈吹捧似乎才是某种不成文的现代参会礼节,而活跃的学术对话总是不容易发生。当然,在学术会议能听到比较成熟的研究,这是“席明纳”提供不了的。当一个学者坐在偌大的会议现场,当一个人毕业后陷入繁碎而匆忙的工作流程之中,或许会想起多年前在学校读书时,跟随导师参加读书会的日子,无论是叫读书会也好,还是研讨会、研讨班也罢,一起认真地讨论这件事是叫人难忘的。也是这个道理,魁阁的这群年轻人数十年后还在不断回忆当年交流的场景。除了魁阁本身的光环促使后人“催促”他们回忆,最重要的还是激发了他们思考的“席明纳”。多少个日子,他们停不下来,把“席明纳”开到晚上十一二点:借着一旁菜油灯发出的灯光。

魁阁时期,在看书的费孝通。图为《书生费老》专题封面局部。

“席明纳”不过是“Seminar”的音译。“Seminar”不是可以改变“传统的教学方式”的新方式,它就是传统。

网址:“读书会”如何成为文科的方法?来自费孝通“席明纳”的实践指南 https://www.ashwd.com/news/view/148811

相关内容

老来依然一书生:费孝通的学术人生爱阅之城 | 上海这个含“诺”量最高的读书会,为何成为最受市民欢迎的城市文化名片?

“建投读书会·澎湃北外滩”明珠共潮系列读书会开启

九三学社山西艺展中心展出周纳玉、席军宋词书画作品

繁花读书会001期 | 悦纳人生 智韧同行

世界读书日|聆听唐浩明、蔡皋,来自心灵深处的声音

如何选择适合自己的冥想方法?

一本学术写作指南:深邃的思想如何优美地表达?

来自季明川的压迫感…

华为阅读《弹性生长》读书会,在不确定的时代找到方向