出现在高考作文题里的诗人穆旦,为何需要研究者穿越文献的迷雾?

附上参考文献,展现研究深度 #生活技巧# #职场沟通技巧# #报告撰写#

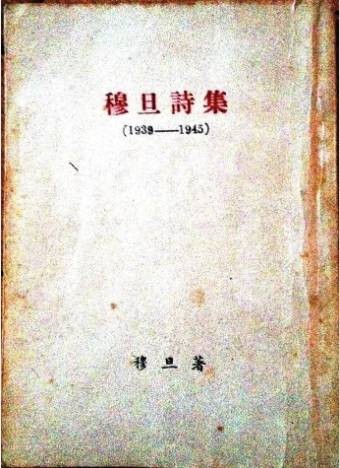

今年初,《幻想底尽头》与《新生的野力》两部“穆旦传”几乎同时推出,即便它们实际的出版周期各异,但最终却达成了一种“巧合”,诗人穆旦的一生由“曲折灌溉的悲喜”交叠着细致地展现在读者面前。不过,对于关注穆旦的诗歌爱好者或研究者而言,《幻想底尽头》实非全然陌生的著作。十数年前,同为易彬所著的《穆旦年谱》(中国社会科学出版社,2010年)与《穆旦评传》(南京大学出版社,2012年)是了解穆旦生平较为可靠的两本著作,读毕很难不为这位诗人生命中的跌宕和曙光前的戛然而扼腕。1990年代中期以来,穆旦研究逐渐成为显学,21世纪初期首次结集出版的八卷本《穆旦译文集》和两卷本《穆旦诗文集》全面展现了穆旦作为写作者、翻译者的形象,文献翔实的年谱、传记则可说是有力地助推了穆旦研究的深化和穆旦形象的经典化。

那么,在今日介绍这样一位诗人,《幻想底尽头》的意义又在何处显现?出版社称其为“一部以文献丈量生命的传记”,这是足够准确的评价。对文献的全面掌握和征引是这部传记最显著的特质之一,阅读这本传记不难感受到,文献是著者易彬借以穿越历史迷雾的一只舢板,这是一种体量相对小也比较简易的船只,考验独自驾驶和穿行的功力,与之相对的可以是集体劳作的力量或某类精密的理论视镜,面对这位几乎不表达自己的诗人,著者只能通过对文献长时间的悉心搜集,将各类碎片进行反复比照与分析,来不断剥索出诗人生命中的关键节点或事件间的因果关系,以此试图理解把握他的一生。作为《穆旦评传》经过精细修订和大量增补的新版本,《幻想底尽头》更是体现了以文献抵达作为穆旦诗歌“象征”之内层——他波折的个人经历、精神结构、社会历史背景——相当有力的过程。

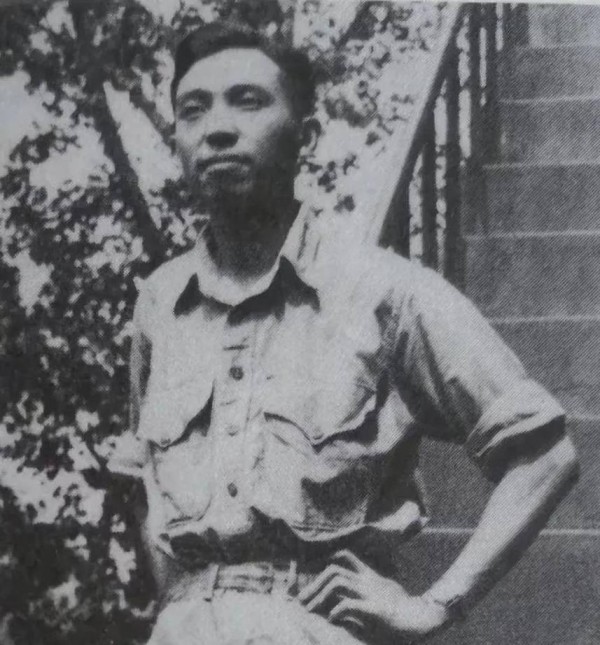

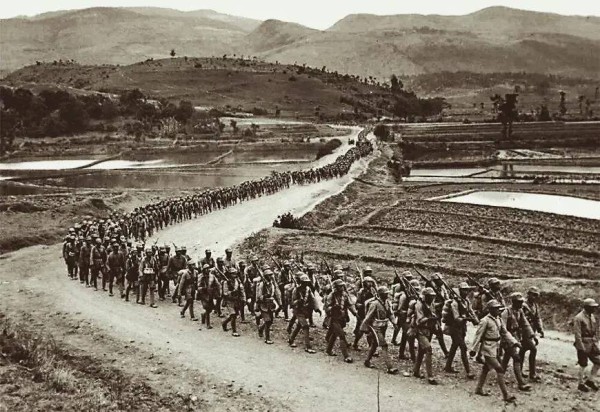

文献的增补是《幻想底尽头》最突出的特质之一,那么将新旧版本对照便是一种可行的读法。易彬曾明确表示:《穆旦评传》的写作“秉持的是‘有一分证据说一分话,有三分证据说三分话’的原则”(见《后记》)。这也在《幻想底尽头》的写作中延续,事实上,两个版本的差异恰恰显示出穆旦研究十余年内是如何逐渐充实并得以“撑开”的。较为显著的例子之一涉及穆旦参与中国远征军的经历。《坐在山岗上让我静静地哭泣》一章增加了《光荣的远征》和《苦难的旅程——遥寄生者和纪念死者》两节,小节标题取自2019、2020年新发现的穆旦两篇关于远征军经历的佚文。从通讯的写作行为到具体的内容,《光荣的远征》一文对远征军赴缅作战叙述至少在两个层面上改变了此前的叙述格局,首先是穆旦彼时对于参军情形不置一词的印象被打破,如书中所言,“今日读者一直以为穆旦对战争有意保持着沉默,直到晚近才知晓事实并非如此:不仅有多篇即时性的写作,文风还有重要的变化。”其次是穆旦对战争的态度较此前所述更为复杂,也即,除了诗中鲜明展现的对战争残酷面相的领受,还有此文标题中“光荣”所揭示的相对正面的面相,以及对具体参战情形更客观的纪实性描述。

而详细谈及“野人山经历”的《苦难的旅程》显然是更关键的一篇,这篇精彩的长文完整展现了《评传》中缺失的来自历史当事人的声音,即穆旦关于随军败走雨林的种种痛苦、错乱、失序、枉然的感知。易彬对两篇文章的评价都采用了逐段概括的方式,并前后参照其写作的风格、写者的语调和感情的细微变化。总而言之,核心文献的增加改变了穆旦参军经历的具体呈现,引发传记作者分析与判断的调整,鉴于“野人山经历”对于穆旦个人生命的特殊意义,以及相关诗作在整体的创作谱系中的位置,新版“传记”对穆旦从军经历表述的重要调整,甚至可称作对传主认识与理解的一次“校正”。

另一类异动以穆旦“《新报》时期”章节为例。同样得益于文献的补充,此章细节的调整较多,即便核心判断不似“野人山经历”有明显翻转,但论述的精细程度有相当程度的强化。首先是对“《新报》时期”更精准的界定;至于穆旦任《新报》总编辑时所写的评论类文字也浮出水面。本章的“余绪”部分也别有意味,作者先从穆旦与青年读者的交往说起,指明穆旦及其诗歌也留在更年轻的读者“个人的生命”上,随即,作者将视线拉到1960年代末期——穆旦接受《新报》外调的18份材料之上。表面上看,这批材料并不能将《新报》对穆旦个人生命的意义关联起来,但作者通过1940年代与1960年代的遥远对位,借助文献之口,道出了历史的深意:“小如《新报》尚且有如此频密、广泛的外调,足可见当时此类工作对于个人生活和精神世界的渗透。而这,正是历史留在穆旦‘个人的生命上’的深深刻痕。”作者藉由文献而通达诗人命运和时代面影的这种努力,在书中多有浮现,值得特别留意和品味。

以上两处由文献增加而产生的异动与增补,并非《幻想底尽头》中的孤例。穆旦自我表述文字之稀少是一种现实情况,除了相关人士的口述和回忆文章,2012年的《穆旦评传》在串联其生平各个节点时,主要借助的是穆旦档案中的《历史思想自传》(1955)和《我的历史问题的交代》(1956)这两种材料。《幻想底尽头》采纳了诸多新近发现、识别的穆旦所写文字,不过其来源、种类较为分散,要使它们合力构成有效的叙述“迭代”,有赖于著者对材料的熟悉程度与掌控力。鉴于易彬深耕穆旦研究的时长与经验,他本人实际上成为穆旦各类新近文献的重要“汇集点”,正如后记所提及的那段文学友谊——一位微博时代结识的热爱穆旦的朋友,不止一次寄来穆旦的原版诗集和材料,这其中近乎“馈赠”的文献收获自然是奇妙的际遇,或许也是某种必然,从事一段时间文献工作者或许能够理解,来源于他者无私的文献分享也是搜集过程中的一个重要部分。统而言之,无论在所涉文献的广度而言,还是基于文献的相关叙述的深入,《幻想底尽头》确乎体现了“文献局面的打开”。

传记写作的“虚拟”本质,或许很难因反复和细致的工作就能动摇或改变。但是,读到这样一本厚重、有力的传记,对照这则来自著者求学时代的讯息,还是不免生出许多感慨——关于这么多工作背后人与事的变迁,关于著者探求与穆旦有关的一切的长久的热忱和信念……25年后,在谈论这一系列传记工作的学术动机时,易彬的回答一如既往地审慎,但或许正是对传记写作“不可能”之层面最佳的回应,也就是说,他确乎做到了“通过尽可能翔实的文献,展现一个更丰富、更立体,也更贴合历史的传记形象”。

(作者系中国社会科学院大学文学院博士研究生)

网址:出现在高考作文题里的诗人穆旦,为何需要研究者穿越文献的迷雾? https://www.ashwd.com/news/view/165417

相关内容

出现在高考作文题里的诗人穆旦,为何需要研究者穿越文献的迷雾?20年前旧案借尸还魂!章鱼图腾缠上跪姿尸骸,俞灏明拎着物证袋穿越年代迷雾

如果你出现在我的学生时代 带你穿越回那段青涩的岁月,感受她的成长与蜕变

悬疑剧 摩天大楼 的口碑超越了邻近迷雾剧场的 非常目击, 迷雾

仙界的法规禁止神祇成婚,可为何他偏偏能带着伴侣一同出现在天庭职务之中?

一贯以霸道总裁的形象出现在公众视线里…

这四年,看到了迷雾剧场的每一次艰难转型…

专治焦虑的“街头诗人” 焦野绿诗集 《我应该,我要,我愿意》出版

为何第三次出现在歌手舞台?林志炫称不是直播他不来

这个大男孩真的值得我们喜爱!他就像光出现在我的生命里