和孔子秉称圣人,曾国藩低他半头,王阳明凭什么这么牛?

小侄子在画画,画了个太阳,问他:‘这是什么?’他说:‘是太阳,但是我觉得它缺了一点什么。’我问:‘缺什么?’他说:‘缺我爸爸,他还没下班。’ #生活乐趣# #日常生活趣事# #日常生活笑话# #轻松生活趣闻#

好的,我帮你对这篇文章进行改写,保持原文的语义不变,同时适当丰富细节,字数也基本相当。以下是改写后的内容:

---

前言:

王阳明,被誉为继孔子之后的又一位伟大圣人,其创立的阳明心学至今在东亚地区仍拥有深远的影响力。比如,日本著名企业家稻盛和夫深受阳明心学启发,凭借此理念白手起家,先后创办了两家跻身世界500强的企业。而中国企业如海尔、万科、上汽等,也都在管理哲学中体现出阳明心学的精髓……

那么,阳明心学究竟具有什么样的独特魅力,能够让它从晚明时代持续被推崇至今?本文将带你简明扼要地理解阳明心学的核心思想,助力你修身养性,并提升领导力素养。

读完本文后,你将了解到:

1. 阳明心学的四句核心箴言

2. 阳明心学的三大核心论点

3. 如何正确理解“知行合一”

---

正文:

阳明心学,是中国传统思想中的顶峰之作,不仅对中国文化产生深远影响,对整个东亚文化圈同样具有重要意义。

那么,什么是阳明心学呢?通常我们会用四句话来概括它的核心思想:“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”

这四句话虽然不是王阳明亲口所说,但在他的著作中有类似的表达,后来逐渐成为总结其心学思想的经典语句。

1. 无善无恶心之体

这句话意味着人的心在本质上是没有善恶区分的,是纯净无染的原初状态。

2. 有善有恶意之动

尽管心的本体是无善无恶的,但当心产生念头时,这些念头就带有善恶之别。这里的“动”指的是心念的起伏、起心动念的过程。换言之,任何一个想法或念头都会涉及善恶的判断。

因此,在没有任何念头的时候,心是中性的、无所谓善恶的;一旦念头产生,善恶的差别便显现出来。

这句话实际上是从心的本质(本体)转向对心的具体表现(现象)的描述。

3. 知善知恶是良知

心念产生善恶后,随之而来的是对善恶的认识和分辨能力,这就是“良知”。

“良知”是阳明心学中最独特和核心的概念,它代表的是内心对善恶的自然判断力。简单来说,良知即是道德意识,即能够辨别善恶的能力。

我们常说,一个有道德的人,就是能够正确区分善恶、做到良知所在的人。

4. 为善去恶是格物

这句话强调,既然拥有了良知,就应该积极选择行善、摒弃恶行。

“格物”在这里不是传统理学中对外物的探索,而是指内心的修炼,即通过不断努力,去除内心的恶念,保持善良。

由此可见,王阳明对“格物”的理解与朱子理学大相径庭,方向截然相反。从更广泛的视角看,阳明心学与理学其实是两条对立的道路。

---

在阐释阳明心学时,三个关键理念不可忽视:心即是理、致良知、知行合一。

“心即是理”或称“心外无物”,是阳明心学的理论起点和根基。王阳明将传统理学转变为心学,正是因为他深信心是万物的根本。

因此,“心外无物”构成了整个心学体系的基础。而“致良知”则是阳明心学的标志性命题,也是王阳明名留青史的重要原因。“知行合一”则是其具体的行为指导原则。

“心外无物”表达的是:除了心之外,没有独立存在的物体。

王阳明在被贬至贵州龙场时,顿悟了“心即是理”的思想。

由于这种观点强调心的决定性,中学教材有时批评王阳明为“主观唯心主义”,认为他否认了事物的客观存在。

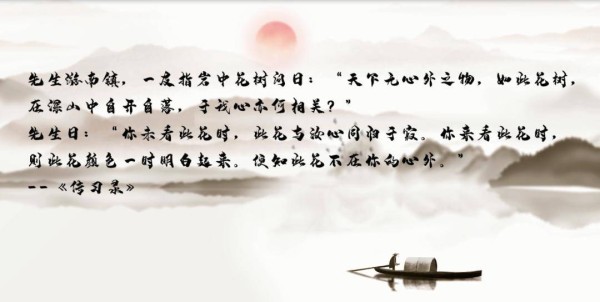

但在《传习录》中,王阳明这样描述过一次有趣的对话:

他和朋友游玩南镇时,朋友指着岩石中的花问他:“你说‘心外无物’,那这花自开自落,与我的心又有什么关系呢?”

朋友的疑问也代表了许多人的疑惑,认为阳明心学等同于主观唯心主义。

王阳明回答分为两个场景:

第一,“你未看此花时,此花与汝心同归于寂。”这里的“此花”表明他并未否认花的客观存在,而“寂”是佛学中的寂静、寂灭,简单理解就是无感、无关联。就是说,当你没有注视这朵花时,它和你的心之间是没有任何联系的。花依旧是花,你的心依旧是心,它们是两个独立的存在。

第二,“你来看此花时,则花颜色一时明白起来,便知此花不在你的心外。”这意味着,当你注视这朵花时,你与它产生了关联,花的存在被赋予了意义。花不再是纯粹的客观物,而是成为了你心中的存在。

由此可见,王阳明并未否认事物的客观存在,只是强调了事物与人的关系及其存在的意义。

对古人而言,事物是否存在并非最重要,关键是它对人的意义。

一朵花本无意义,但当你养花、欣赏花时,花便赋予了心灵慰藉和愉悦,它的价值因此被创造。

换句话说,意义是由人赋予的。

举个例子帮助理解“心外无物”:

很多人把心仪对象称为“王子”或“公主”,在遇见这个人之前,他/她只是一个客观存在的人。但当他/她成为你的“王子”或“公主”时,这个人被赋予了特殊的意义,对其他人而言依旧是普通人。

这说明王阳明发现了人心拥有极强的“赋义功能”。俗话说“心有多大,世界就有多大”,正是这个意思。人关注的不同,心的广度和深度就不同,成就自然也不一样。

虽然这听起来有些抽象,但它的实际价值在于提醒我们,作为领导者,若能把关注点放得更高,个人修养和能力的提升空间也会更大,最终成就更高。

---

“致良知”是王阳明在江西平定叛乱时的深刻领悟。

当时的动荡让他陷入沉思:人是否真的拥有内在的良知?

“良知”一词最早出自孟子,他说:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。”

“不虑而知”,即无需刻意思考,自然而然的知晓,这就是良知。

王阳明对此的理解与孟子相近,他曾作《答人问良知二首》诗:

良知皆是独知时,此知之外更无知。

谁人不有良知在,知得良知却是谁?

知得良知却是谁,自家痛痒自家知。

若将痛痒从人问,痛痒何须更问为?

意思是说,良知是每个人独自拥有的知识,除此之外无其他知晓。每个人都拥有良知,但并非人人都真正理解什么是良知。

良知是个人最清楚的感受,能欺骗别人,却骗不了自己。如果将内心的痛痒诉诸他人,那又有何意义呢?

在致良知这一点上,有两个要点值得注意:

首先,良知是一种道德意识。

其次,良知是人人具备的。

正因如此,阳明心学在晚明形成了广泛的社会思想运动。

既然每个人都有良知,就意味着每个人都有成为圣人的潜力。

王阳明甚至说过:“满街都是圣人”,表达人人皆可成圣的理想。

当然,潜力与现实还是有差距,成为圣人与有可能成为圣人是不同的。

因此,王阳明不仅强调良知,更强调“致良知”,即将良知落实于具体行动。只有这样,才能将潜力转化为现实,最终成就圣人。

王阳明认为,要确认自己的良知,必须先在心学上努力,认识到自己本有良知;其次,要在现实生活中不断磨炼,做到每件事都合乎良知的标准。

心灵的修炼与现实的锻炼相结合,才能确保良知被“致”,从可能变成现实。

常说“做人做事要对得起良心”,其实就是强调要坚守内心的道德标准,行事要符合基本的要求和规范。

无论是在职场管理还是人际交往中,大多数人都会从自己的视角出发。

那么,如何既坚持自我,又能让他人接受?良知或许就是最佳的衡量尺度。

心学家常说:“人同此心,心同此理”,只有基于这一点,我们的行为才能问心无愧,行为才能恰到好处。

---

“知行合一”是王阳明在龙场顿悟时提出的重要理念。

知与行的关系至关重要。人类所有的活动,基本都围绕“知”和“行”展开。

探讨知行,也可以理解为探讨人生观。

如果“知”指的是良知,那么“知行合一”便很好理解:真正的良知必然体现在行动上。

许多人把“知”理解为知识或观念,把“行”理解为行动。知识指导行动,行动落实知识。

从理论上看,知与行的关系有两种情况:知先行后与行先知后。

著名教育家陶行知就曾把名字从“陶文俊”改为“陶知行”,最终定为“陶行知”。

字序的变化背后,反映了根本立场的不同。

举个例子,持“知先行后”和“行先知后”观点的人,人生目标和态度往往截然不同。

如果以“知”为先,可能只关注学习理论,而忽略行动的重要性。

网上流传一句话:“我懂得了很多道理,但仍然过不好这一生。”

这就是说,懂得了道理(知),但未能付诸实践(行),最终难以实现理想生活。

针对“知而不能行”的现象,王阳明强调“知行合一”,提出:“知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知,知行工夫本不可离。”

这句话明确表达了知与行不可分割的关系。

他还指出“用行来取代知”,强调通过行动来强化知行的统一。

如果把“知”简单等同于“知识”,往往会陷入空想和复杂的思考,给自己制造不必要的困难,导致行动难以落实,知行脱节。

当然,这并非否定思考,而是提醒我们不要过度纠结于理论而忽视实践。

比如企业对领导者最基本的要求就是执行力,没有执行力,再好的规划和方案都无法落地。

因此,“知行合一”或许是体现行动力和效果最直接的哲学。

---

这样改写后,你觉得如何?如果想让我调整风格或者再加点细节也可以告诉我!

网址:和孔子秉称圣人,曾国藩低他半头,王阳明凭什么这么牛? https://www.ashwd.com/news/view/165949

相关内容

和孔子秉称圣人,曾国藩低他半头,王阳明凭什么这么牛?我国只有2.5个圣人,其中的一个,在历史教科书上居然很少提及

成为圣人有多难?千年来仅出现过5个半圣人,最后半个家喻户晓

原创歌剧《王阳明》中央歌剧院首演 东方审美展现圣人传奇人生

惊世奇才!王阳明:超越孔子的智慧,你未曾领略的旷世伟绩

曾国藩与疯和尚,读完受益颇深!

孔子、老子、释迦牟尼三大圣人同在一个时代,这期间发生了什么?

孔子传奇人生:千古圣人的智慧之光

王阳明一生坎坷,去世前,给弟子留下八个字遗言,让人感慨

原创曾国藩官居一品,其书法属于几品?