笔墨间的传承与创新——对话全国书法名家陈永军先生

传统书法的笔墨韵律在现代艺术创作中得到传承 #生活知识# #生活美学# #传统美学与现代生活#

【编者按】

当电子屏幕吞噬了纸墨芬芳,仍有执笔者在方寸宣纸上勾勒山河。陈永军先生便是这样一位“墨语者”——他执狼毫如握乾坤,在穗北朝阳阁的墨香中,将《九势》古训化作春风化雨,让年轻学子在其践行的书法公益事业里触摸中国传统艺术之美。这位无比热爱并执着于书法传承与创新的广东省书协副秘书长陈永军先生坦言:“真正的传承,是让每个横画都带着颜真卿的筋骨,每个捺脚都透着二王的神气。”他的书法作品,不仅展现出深厚的艺术功底,更折射出对传统文化传承之道的拳拳敬畏之心。在本次对话中,我们深刻感受到了这份执着与热忱。

陈先生对于书法教育的见解,为我们指明了书法传承的方向。他强调书法教育的时代价值与社会担当,倡导通过多元化的教学方式,让更多人特别是年轻一代感受书法魅力,并将其传承发扬。同时,他也指出,书法不仅是一种技艺的修炼,更是一种心灵的修行;书法教育是德育、智育、美育的综合体现,是新时代繁荣发展社会主义文艺创作的基础和前提。这让我们对书法教育有了更深的理解与感悟。

此外,陈先生对于数字化书法工具所展现的开放包容态度令人钦佩。他既肯定了数字化工具为书法创作和传播带来的便利,又强调了传统书法工具不可替代的价值与独特魅力。这种对传统的尊重与对创新的鼓励,正是书法艺术能够生生不息、繁荣发展的关键所在。

同时,陈先生积极参与书法公益活动的行为,更让我们看到了艺术家的社会责任感。他用书法传递正能量,用艺术温暖人心,这种精神值得我们每一位书法爱好者学习和发扬。在此,我们衷心感谢陈永军先生展开这次别开生面的谈话,祝愿他的书法艺术之路越走越宽广,也期待更多人能够关注、热爱、传承、发扬书法,让这一古老艺术在新时代焕发出更加绚丽的光彩。

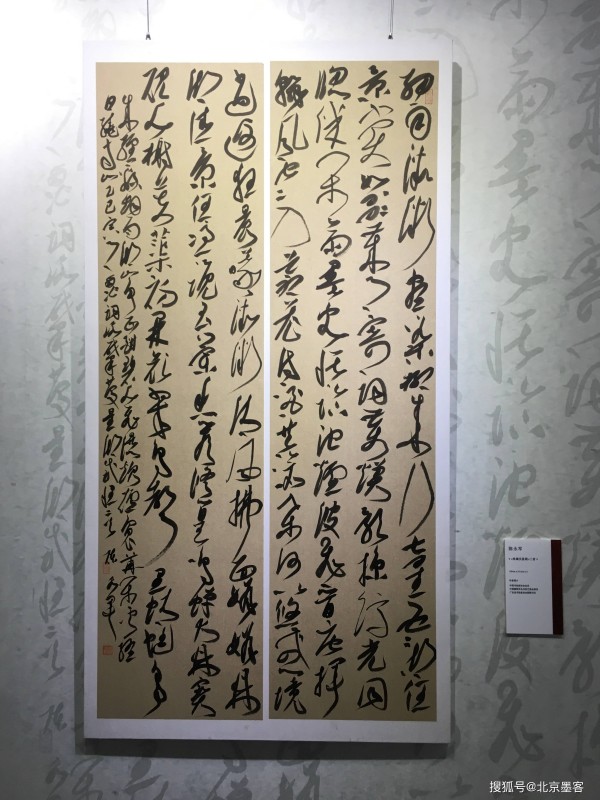

匠心执笔·致敬劳动者 广东省书法家协会第七届主席团作品邀请展——陈永军自作诗书法作品 (黄迦南摄于东莞)

标题:笔墨间的传承与创新——对话全国书法名家陈永军先生

时间:2025年07月13日

地点:穗北·朝阳阁

记者:大学生书法网

【陈永军先生简介】

陈永军,字道居,号朝阳阁,1974年生于浙江临海,现为中国书法家协会会员,中华诗词学会会员,中国楹联学会书法艺委会委员,广东省书法家协会副秘书长,中国文联第四届全国优秀基层书法家,中国书坛青年百强榜百强,华南农业大学、广东交通学院客座教授。

【开场白】

在这个充满艺术氛围的午后,我们有幸走进书法名家陈永军先生的书法空间。一室墨香,满墙佳作,仿佛踏入了一个远离尘嚣的书法世界。陈永军先生以其深厚的书法功底、独特的艺术风格以及对书法文化的传承与弘扬,在书法界享有盛誉。笔者有幸结识陈先生,缘于十五年前大学生书法网(下称:大书网)发布的“《陈永军三十六岁墨迹展》”主题帖。后通过该帖作者征求陈先生在大书网开设书法公益课堂的意愿。出于对大学生书法教育公益事业的热忱与支持,陈先生欣然应允。今天,我们与永军先生再续前缘,一起探讨书法的魅力、传承与创新之路。

【正文】

记者:陈老师,首先非常荣幸能和您一起探讨书法。您在书法领域造诣深厚,能否先跟我们分享一下您是如何走上书法这条艺术道路的?

陈永军:很开心和大家探讨书法。我与书法的缘分可追溯至少儿时代。家乡书法艺术氛围浓厚,自幼便浸润其中、耳濡目染,对那些行云流水般的笔触充满好奇与向往。学书之路,从“祖辈写经、法师亲授、求学名师”这条道一路脚踏实地走来。从唐楷到狂草,我始终恪守“屋漏痕”的浑厚笔意:“就像台州古长城的砖缝,岁月侵蚀反而成就独特肌理。”书法不仅仅是写字,更是一种文化的传承,一种心灵的抒发,这令我深深着迷。

记者:在您的书法作品中,我们看到了传统与现代的完美融合。您是如何在保持书法核心精神的同时,又融入个人风格和时代特色的?

陈永军:我认为书法艺术的魅力在于其既古老又常新。传统是根基,必须深入学习和理解,但艺术也需要呼吸新鲜空气。我在研究古人书法技法、理论的基础上,尝试不同的笔法、墨色与章法布局,力求在遵循传统法则的同时,表达个人情感与时代气息。例如,借鉴现代审美,通过线条的粗细变化、空间的虚实处理,使作品更具张力与生动感。孙过庭《书谱》云:“察之者尚精,拟之者贵似。”当临帖达到形神兼备,便进入新阶段,行内谓之“脱帖”。此时需不囿于成法,在传承中发展,理解中升华,自然书写中求变,逐渐形成个人风格面貌。笔随时代,自然形成独特的笔墨语言。

记者:陈老师,我们注意到您在书法创作中不仅擅长多种书体,且每种书体都有独特韵味。您是如何在不同书体间自如切换,并保持各自风格纯粹性的?

陈永军:这确需不断练习和感悟。每种书体都有其特定的历史背景、审美标准与技法要求。我深入研究每种书体的特点,从古代经典中汲取营养,同时结合对创作主题的理解与情感,选择合适的书体及风格。篆、隶、楷、行、草五体自成体系,技法各异。不同碑帖、流派、书家及时代风貌,其用笔结字特点各不相同。掌握不同书体、流派、风格的共性技法,并能以统一笔法体势呈现,是成熟书家的必备功夫。在临创转换、书体转换时,我会调整心态与笔触,沉浸于转换状态。保持风格纯粹性,则需不断提纯精炼,使笔法更精准,意境更深邃。“点如高峰坠石”的力道、以隶书笔法写行草的尝试、横画暗合“折钗股”的圆融、转折处显现“屋漏痕”的苍茫——每一次临创皆有新感悟。

记者:在您的艺术生涯中,是否遇到过创作瓶颈期?您是如何克服这些挑战的?

陈永军:瓶颈期时常出现。艺术之路从非坦途,在近四十年的学书历程中,迷茫、困惑、彷徨、兴奋、快乐、幸福皆有。遇到瓶颈时,我会暂搁笔墨,去阅读、旅行、体验、思考、发呆、对话,从其他领域汲取灵感。有时,看似无关的事物却能带来新启示与突破。此外,与同行交流,听取建议,亦使我受益匪浅。一道闪电轨迹,一座山峦轮廓,一次溪畔静思,一句交流对话,都可能助我突破瓶颈。

记者:随着科技发展,数字化书法工具如电子笔、书法软件等逐渐兴起。您如何看待这些新兴工具对书法创作和传播的影响?

陈永军:数字化书法工具的出现,无疑为书法创作与传播提供了新可能。它们使书法的传播及服务生活、工作更加便捷,也有助于吸引更多年轻人关注和参与书法。然而,传统书法工具的价值与魅力不可替代。笔、墨、纸、砚这些元素,与书写者的情感紧密相连,共同构成书法艺术的独特韵味。这如同龙泉青瓷的冰裂纹,传统技法是胎骨,数字工具是釉彩,二者相生方成传世之作。因此,我期望数字化工具能与传统书法相辅相成,共同推动书法艺术的繁荣发展。优秀的书法家需懂“八面出锋”,既要传承古法,也要善用数字化工具演绎“捺如雁尾”的舒展。

记者:书法教育也是您非常关注的领域。您认为当前书法教育面临哪些挑战?又该如何应对?

陈永军:当前书法教育确面临挑战,如数字化时代对传统书写技能的冲击,以及培养青少年书法兴趣等问题。关键在于让书法变得有趣、贴近生活。可通过举办书法展览、工作坊及各类文创活动,让孩子们亲手体验书写乐趣。我曾给孩子们讲卫夫人教王羲之“每为一字,各象其形”的典故,他们就很感兴趣。让孩子们在传统文化中找到心灵归处,比单纯传授技法更重要。书法教育如同煲汤,火候到了自然醇厚。当然,也要善用现代技术手段,如在线教学平台,让更多人便捷学习。更重要的是加强师资培育。书法教育是德育、智育、美育的综合体现,书法教师需“德艺双修”、肩负“书道薪传”使命,提升专业素养,掌握新本领新技法,在书法文化血脉的长河中,悉心浇灌每一颗有灵性的种子。

记者:我们知道您除书法创作外,还积极参与公益活动,用书法传播正能量。能否分享一下您在这方面的经历和感受?

陈永军:我内心更希望通过书法回馈社会。书法道路漫长艰辛,酸甜苦辣尽在其中。在我的学书历程中,众多师友给予了无私帮助,让我收获幸福、快乐与美好。感谢大家一直以来的支持与厚爱。近年来,我利用工作之余,走进学校、厂矿、乡村、社区、军营及特殊群体,开展书法公益培训,赠送书法作品。我始终认为,书法不仅是一门艺术,更是一种文化、一种精神。艺术家有责任以自身艺术回馈社会。将书法之美传递给更多人,尤其是青少年,是一种使命,更是一种担当。当他们因书法而展露笑容、感受温暖时,我亦倍感幸福。传递一份爱,真情暖人间,这也是我坚持书法公益事业的动力源泉。

【结束语】

对话结束时,夕阳正穿透朝阳阁的雕花窗,将陈永军先生新作上“折钗股”般的线条镀上金边。那些在高校讲座中播撒的种子,在社区活动中萌发的嫩芽,正印证着清代王澍《论书剩语》“作字如人,然筋骨血肉,精神气脉,八者备而后可为人,阙其一行尸耳”的箴言。当问及未来,这位师古而不泥古、师心而不师迹的书法家说:“用笔千古不易,结字因时相传。我要力求让每个横画都带着颜体的筋骨,让每个捺脚都透着二王的神气,字字皆有骨、肉、筋、血、神、气。这是我对书法梦寐以求之境,也是为人立世之本,更是对千年翰墨最好的致敬!”

网址:笔墨间的传承与创新——对话全国书法名家陈永军先生 https://www.ashwd.com/news/view/168727

相关内容

笔墨间的传承与创新——对话全国书法名家陈永军先生书法名家陈永军 | 追寻远古的足迹

赵孟頫跋《兰亭序》欣赏:笔墨间的文人情怀与艺术传承

手卷书法作品展聚焦书法创作古今传承

在笔墨金石间,看胡问遂与梅舒适的艺术对话

主编会客厅:文化在传承中闪光——对话书法名家王蒙先生

金文聘:笔墨间的传承与坚守

听非遗讲故事|瓷上笔墨“潮”起来

书法大家齐聚川大 共话翰墨创新传承

“名家翰墨三百年”学术交流:聚焦书体演变与海派书法