全新升级!马伯庸IP首部舞台剧《两京十五日》下周登陆广州

喜剧不仅仅局限于舞台,网络也为它提供了广阔舞台 #生活乐趣# #生活趣味盎然# #影视喜剧#

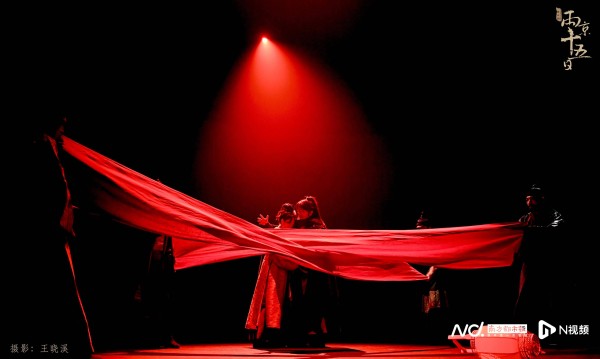

近年来马伯庸文学IP的影视化、舞台化浪潮持续推进,舞台剧《两京十五日》作为其首部改编为舞台剧的作品,在经过三年的精心打磨后,以更加精湛的演技和深邃的文化内涵,重新踏上舞台,全新升级后将于7月29—30日登陆广州大剧院,以精彩演出为观众增添一段夏日记忆。

该剧由曾指导舞台剧 《回廊亭杀人事件》 《被嫌弃的松子的一生》等多部爆款口碑佳剧的戏剧大师赵淼导演,舞蹈诗剧《只此青绿》——舞绘《千里江山图》、舞剧《永不消逝的电波》的灯光设计任冬生担任视觉总监,更力邀多位业界知名主创加盟,助力打造全方位升级的音、视、觉绝佳观剧体验。

相较于过往版本,此次的呈现不仅是升级版本的全新表达,更标志着历史题材舞台剧在艺术表达与文化传递上的又一次突破——它以170分钟的浓缩叙事,完成了一场关于历史重量、人性复杂与舞台美学的深度对话。

历史叙事的当代转译,在浓缩中见真章

舞台剧《两京十五日》2022版,忠实于马伯庸的历史小说原著,以明宣德年间太子朱瞻基的“十五日生死逃亡”为主线,沿着京杭大运河展开了一场惊心动魄的旅程。作品将原著70万字的宏大叙事浓缩为170分钟的舞台史诗,通过“漕运危机、权谋角逐与市井传说”三个层面,细腻地描绘了在历史长河中个体命运的挣扎与觉醒。

作为马伯庸笔下“基于40字明史记载的宏大想象”,《两京十五日》的核心挑战始终是如何将2200里运河逃亡的时空跨度与阶层群像,转化为舞台上可感的戏剧张力。2025全新升级后的版本给出的答案是“减法中的加法”:在删减冗余支线的基础上,将叙事焦点牢牢锁定于“十五日期限”的紧迫感与“权力漩涡中个体命运”的核心矛盾。

从开场宝船爆炸的急促鼓点,到济南府夜逃的光影交织,再到最终通州城的命运抉择,场景转换并非简单的节奏加速,而是通过强烈的戏剧对比——朝堂权谋的阴鸷与江湖义士的炽烈、皇室贵胄的挣扎与市井小民的坚守——让观众在紧凑叙事中触摸历史的肌理。有观众在散场后留言:“170分钟里,大运河不仅是地理概念,更成了一条流淌着人性的时间河。”

传统积淀与现代技术的共生,舞台美学的破界实验

此次演出,舞美团队摒弃了对历史场景的复刻式还原,转而以“宫殿剪影镂空大景片”构建叙事框架——当灯光透过镂空纹样在舞台投下斑驳光影,既保留了明代建筑的形制美感,又以抽象化处理为观众预留了想象空间,这种“似与不似之间”的表达,恰与中国传统艺术的写意精神一脉相承。

更值得关注的是技术手段对叙事的服务。“济南园林墙”的分体拱门设计,通过演员与道具的默契配合,实现了“一步跨两景”的流畅转换,打破了传统换景对戏剧节奏的割裂;而“低烟水雾机”营造的江面意象,与演员持棍作桨的肢体语言形成绝妙呼应——当水雾在灯光下泛出粼粼波光,观众看到的不仅是物理层面的“水”,更是角色内心的波澜与命运的无常。这种“技术为意服务”的理念,让舞台成为跨越时空的叙事介质。

北京戏曲艺术职业学院学子的深度参与,为演出注入了独特的文化基因。在保留肢体剧核心表达的基础上,演员们将戏曲“把子功”的凌厉、“身段功”的韵律自然融入表演:这种融合绝非简单的元素叠加,而是让传统戏曲的“精气神”成为角色塑造的骨骼。

采写:南都N视频记者 李春花 通讯员 姚惠

图:主办方提供

网址:全新升级!马伯庸IP首部舞台剧《两京十五日》下周登陆广州 https://www.ashwd.com/news/view/169709

相关内容

全新升级!马伯庸IP首部舞台剧《两京十五日》下周登陆广州舞台剧《两京十五日》启动2025年巡演,升级版“减细不减戏”

马伯庸,履职南大教授

马伯庸再添新职:将被聘为南京大学文学院兼职教授

《长安十二时辰》作者马伯庸受聘南京大学兼职教授,曾获朱自清散文奖

马伯庸长篇小说《大医》获骏马奖

马伯庸受聘南京大学文学院兼职教授

马伯庸走进大学聊创作

马伯庸:从美食进入,书写岭南的故事

马伯庸拒绝美颜:还是真人比较帅