《红楼梦》为明朝遗民所作考论:从文本密码到文化基因的破译

经典文学新译:《红楼梦》深度讲解 #生活乐趣# #阅读乐趣# #新书推荐#

《红楼梦》作为中国古典小说的巅峰之作,其作者问题始终是红学研究的核心谜案。自胡适考证 “曹雪芹著” 说以来,此说虽成为主流,却始终无法解释文本中大量与清朝乾隆时期语境相悖的文化密码。若跳出 “曹家自传” 的思维定式,从明末清初的历史语境审视,会发现《红楼梦》中弥漫的兴亡之叹、反复出现的明代文化符号与隐秘的民族情绪,均指向一个被忽视的可能:其真正作者应为一位经历明亡清兴的明朝遗民,而 “曹雪芹” 或许只是传抄过程中形成的化名。

一、服饰密码:明代衣冠的刻意留存

《红楼梦》对服饰的描写堪称中国古代小说之最,而其中大量细节与清代服饰制度存在明显冲突,却与明代服饰谱系高度吻合。第三回描写贾宝玉 “头上戴着束发嵌宝紫金冠,齐眉勒着二龙抢珠金抹额”,这种 “束发冠” 是明代男子的典型头饰,而清代男子则需剃发留辫,绝无束发之俗。王熙凤出场时 “头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗”,其 “攒珠髻” 的样式源自明代命妇的 “狄髻”,在清代因 “剃发易服” 政策已几近绝迹。

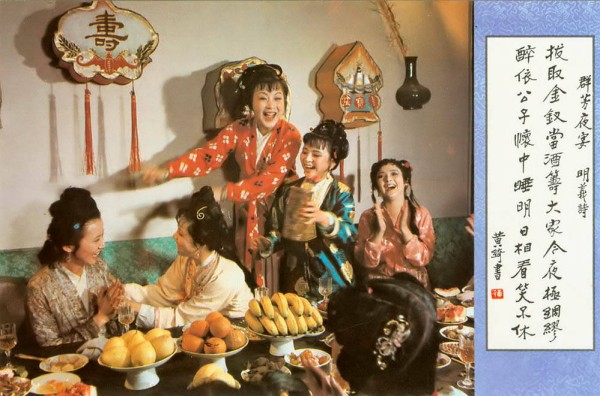

更值得注意的是第六十三回 “寿怡红群芳开夜宴” 中,芳官的装扮:“穿着一件玉色红青酡绒三色缎子斗的水田小夹袄,束着一条柳绿汗巾,底下是水红撒花夹裤,也散着裤腿。头上眉额编着一圈小辫,总归至顶心,结一根鹅卵粗细的总辫,拖在脑后。” 这种 “编小辫至顶心” 的发型,实为明代江南女子的 “堕马髻” 变体,与清代旗人女子的 “两把头” 截然不同。书中多次出现的 “披风”“比甲”“水田衣” 等服饰,均为明代流行款式,在乾隆时期已属复古装扮,若作者为曹雪芹(旗人之后),断难如此精准地还原明代服饰细节。

二、礼仪悖论:对清代制度的刻意回避

清代小说中常见的 “请安”“打千” 等满族礼仪,在《红楼梦》中几乎绝迹,取而代之的是明代的礼仪体系。第二十六回描写薛蟠见贾宝玉 “忙松了手,笑道:‘原要试你一试,看你是个明白入还是糊涂人。’说着,大家复又坐下,谈了一回”,这种平等随意的交往方式,与清代旗人之间严格的尊卑礼仪格格不入。第五十三回写宁国府祭宗祠,“贾敬主祭,贾赦陪祭,贾珍献爵,贾琏贾琮献帛,宝玉捧香,贾菖贾菱展拜垫,守焚池”,其祭祀流程完全遵循《大明集礼》中 “家庙祭祀仪注”,而与清代《钦定满洲祭神祭天典礼》的萨满教色彩毫无关联。

特别值得玩味的是书中对 “辫子” 的刻意回避。清代男子剃发留辫是国策,而《红楼梦》中男性角色的发型非 “束发” 即 “披发”,从未出现 “辫子” 的描写。第二十一回描写贾琏 “只穿着一件纱绫小袄,敞着怀,露着里面桃红绫子夹袄,上面系着一条松花绿汗巾子,裤腿散着,漫不经心地走来”,这种敞怀散裤的装扮,恰是明代文人的闲适打扮,与清代男子束辫紧身的服饰规范形成鲜明对比。这种集体性的 “失忆”,显然不是笔误,而是作者对清朝制度的刻意屏蔽。

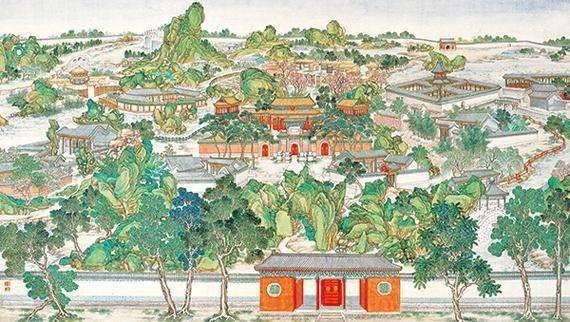

三、园林意象:江南明园的精神复刻

大观园的营造布局,实为明代江南园林的集大成者,与清代皇家园林的 “中西合璧” 风格迥异。第十七回描写 “曲径通幽处” 的假山,“白石崚嶒,或如鬼怪,或如猛兽,纵横拱立”,这种以太湖石为主的叠山手法,正是明代造园大师计成在《园冶》中强调的 “虽由人作,宛自天开”。潇湘馆 “一带粉垣,里面数楹修舍,有千百竿翠竹遮映”,其 “粉垣竹影” 的意境,完全复刻了明代徐渭笔下 “青藤书屋” 的格局;而蘅芜苑 “无味的香草”,实则暗合明代文人 “以香草喻君子” 的比德传统,与清代园林中常见的异域花卉形成对比。

更关键的是,大观园中反复出现的 “沁芳闸”“紫菱洲”“藕香榭” 等水景,均采用明代 “一池三山” 的造园范式,而回避了清代园林中标志性的 “西洋楼”“喷泉” 等元素。这种对明代园林美学的坚守,若出自生长于北京的曹雪芹之手,显然缺乏生活基础;但若作者为一位曾亲历江南园林盛景的明代遗民,则一切都顺理成章 —— 大观园实为遗民心中故国山水的精神投影。

四、兴亡隐喻:“金陵” 符号的反复强化

《红楼梦》中 “金陵” 一词出现频率高达数十次,且始终与 “兴亡” 主题紧密相连。第一回跛足道人唱 “好了歌”:“昨日黄土陇头送白骨,今宵红灯帐底卧鸳鸯”,其 “黄土陇头” 与 “红灯帐底” 的对比,实为南明弘光政权覆灭(1645 年金陵陷落)的隐晦写照。第五回判词 “金陵十二钗” 的设定,表面是十二位女子的命运,实则暗合明末清初 “金陵十二烈女” 的史实 —— 这些女子在清军破城时殉国,成为遗民心中的精神图腾。

书中 “甄士隐”(真事隐)与 “贾雨村”(假语存)的命名艺术,暗藏 “明亡清兴” 的历史叙事。甄士隐居住的 “十里街仁清巷”,实为 “十里秦淮河” 与 “南京聚宝门” 的谐音,而他最终 “出家” 的结局,隐喻着明亡后士人的精神归宿。贾雨村出场时 “敝巾旧服” 却 “腰悬玉带”,这种矛盾装扮恰是清初 “剃发易服” 下遗民的典型形象 —— 表面顺从清制,内心仍坚守明志。这种双重叙事结构,只有经历过鼎革之变的遗民才能精准把握。

五、语言痕迹:明末口语的活化石

《红楼梦》的语言风格兼具典雅与俚俗,其中大量方言词汇经考证为明末江南口语,而非清代北京官话。第二十四回 “醉金刚轻财尚义侠” 中,倪二骂贾芸 “放你娘的屁!贾二爷问你要钱,你就说没有?”,其中 “放你娘的屁” 是明代话本中常见的骂人语,在清代旗人小说中极少出现。第六十一回柳家的骂小厮 “你娘的头!倒好意思出来!”,其句式与明末冯梦龙《喻世明言》中的口语完全一致。

更具说服力的是书中对 “时辰” 的表述。第三十八回描写螃蟹宴 “已是掌灯时分”,“掌灯时分” 即明代的 “黄昏”(约 19-21 点),而清代已改用 “子丑寅卯” 计时。这种时间表述的差异,绝非偶然,而是作者潜意识中对明代时间体系的坚守。若作者为乾隆时期的曹雪芹,断难如此自然地使用早已过时的明代口语。

结语:遗民的精神遗嘱

《红楼梦》中 “千红一哭”“万艳同悲” 的集体命运,实则是明末清初 “天崩地解” 的时代镜像;“落了片白茫茫大地真干净” 的结局,暗藏着遗民对 “国破家亡” 的痛定思痛。从明代衣冠的刻意留存到清代礼仪的刻意回避,从江南园林的精神复刻到金陵符号的兴亡隐喻,种种文本密码共同指向一个结论:其作者应为一位熟悉明代典章制度、亲历明亡清兴的江南遗民,而 “曹雪芹” 之名,或许是为躲避文字狱而创造的保护色。

这部伟大的作品,与其说是家族兴衰史,不如说是遗民群体用血泪写就的精神遗嘱 —— 他们将对故国的眷恋、对文化的坚守与对人性的洞察,全部熔铸于 “假语村言” 之中,只为在异族统治的高压下,为中华文明保留一丝不灭的火种。当我们读懂了书中那些刻意为之的 “时代错置”,或许才能真正触摸到《红楼梦》最深处的文化基因。

网址:《红楼梦》为明朝遗民所作考论:从文本密码到文化基因的破译 https://www.ashwd.com/news/view/170322

相关内容

新书推荐|《诗艺情缘:〈红楼梦〉导引》:从诗歌视角再读经典流传天下的《红楼梦》,如何从“朋友圈文学”走向世界经典?

卜喜逢:《红学史上的第一次学术碰撞——蔡胡论争考论》

陈国学、周雪根:《以文本分析为中心的明清小说研究》

石头是《红楼梦》的“意义枢纽”,是物象叙事密码和器物叙事的巅峰

从《红楼梦》雅俗冲突看曹雪芹雅俗共赏的人生态度

从“杨寿天”到“陈长子”,87版红楼梦导演王扶林含金量还在上升

清代女性如何接受《红楼梦》

国民党再次更换密码

情书与谶语,论《红楼梦》作为一部逆向时间的情书