《杨君访谈国际媒体》叶锦添:我们这一代,不该再有隐性“文化焦虑”

了解目标国家的文化习俗有助于国际谈判 #生活技巧# #谈判技巧# #国际谈判#

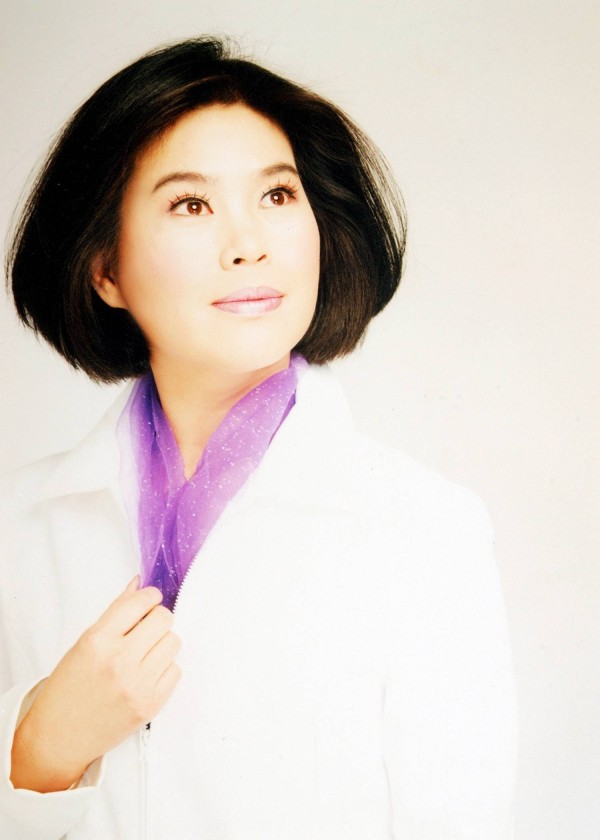

主持人:杨君 中央电视台资深媒体评论员,节目主持人

媒体人物:叶锦添 香港视觉艺术家、电影美术指导、服装设计师,首位获得奥斯卡金像奖最佳艺术指导的华人艺术家

杨君:享有一定国际声誉的中央电视台著名媒体人,著名节目策划、主持,也被称为国内少有的复合型媒体明星。毕业于北京广播学院,获得法学硕士学位,也是北京广播学院电视专业的第一位电视传播学硕士,为中央电视台第一位被派驻美洲东方电视台的节目主持人,曾主持央视《世界经济报道》《纪实十五分钟》和《半边天》等多个栏目。

1999年开始出版媒体专著《英雄三部曲》(《英雄》、《现在》、《笑容》),由于形象时尚,风度气质俱佳,温和与智慧并存,深受广大观众的喜爱,被称为央视“智嘴”,国际著名大家金庸为《笑容》亲自写序,对杨君成就给予高度评价。多次出任中国电影电视发展高级论坛主持人并当选主席,2001年获得“新世纪百名杰出女性”称号,并成为新华社“环球20位最有影响力的世纪女性”仪式上唯一的颁奖嘉宾,影视传播学作品被译为17国语言。

2002年入选WHO'S WHO世界杰出职业女性,2002年10月出任香港“两地影视业大型交流活动”主持人,2003年3月8日世界妇女节,中国邮政发行了杨君“笑容”系列邮票及首日封。杨君被国内外媒体称为近年来中国影视界的焦点人物之一。

《杨君访谈媒体人物》、《杨君访谈国际媒体》介绍

媒介、思想、碰撞,当今媒体风云人物,谁在说?作为北京广播学院电视传播学专业第一位传播学硕士研究生,杨君坚持传播学研究达26年之久。

杨君1990年成为中国传媒大学电视传媒学专业第一位硕士研究生,1992年因品学兼优成绩优异获得国家教委研究生奖学金和三台奖学金研究生毕业分配到中央电视台工作,以媒体评论员的犀利笔锋撰写大量以媒体为内容的调查及评论,首次提出电影具有媒体属性的观点,同时指出应将媒体的范畴包含八大传播媒介——电视、电影、广播、报纸、杂志、图书、音像、网络等。提出以媒体事件中的典型人物作为研究个例来纵向集纳考察中国及世界媒体发展的观点,并加以成功实践。

《杨君访谈媒体人物》、《杨君访谈国际媒体》是我们准备了三年之后隆重推出的国际国内几百位媒体顶尖人物的大型访谈,以前沿、客观、发展、国家、国际的眼光考察中国媒体走向,有权威人士预计该访谈的推出和媒体人物的成功思想将对中国媒体发展产生积极的推动和影响。

叶锦添是中国香港视觉艺术家、电影美术指导、服装设计师,首位获得奥斯卡金像奖最佳艺术指导的华人艺术家(2001年《卧虎藏龙》),其艺术实践涵盖影视、舞台、摄影及当代艺术领域,以“新东方主义”美学理念著称。

1986年,担任电影《英雄本色》的执行美术,由此进入影视行业。。1987年12月5日,参与美术设计的爱情电影《胭脂扣》上映。1990年12月1日,担任美术设计的剧情片《阿婴》上映。1993年,担任了舞台剧《楼兰女》的服装设计。

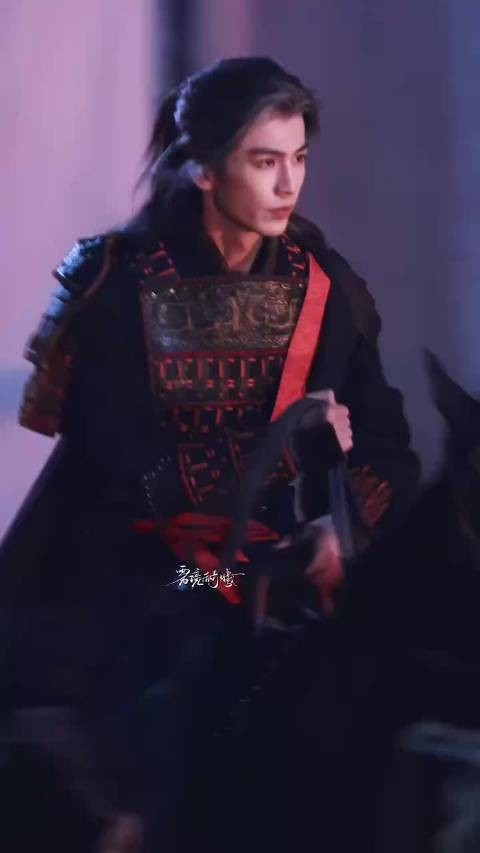

奥斯卡里程碑:2001年凭借《卧虎藏龙》获第73届奥斯卡最佳艺术指导奖及英国电影学院最佳服装设计奖,成为首位获此殊荣的华人。担任《封神三部曲》《胭脂扣》《诱僧》《夜宴》等电影美术指导,融合商周青铜器、宋元山水画等传统元素,合作导演包括李安、吴宇森、陈凯歌、冯小刚等。

舞台与艺术领域:为云门舞集、汉唐乐府等设计舞台服装,参与歌剧《罗生门》等国际项目。举办“镜子宇宙:叶锦添个展”“对视——湖湘文化与新东方美学的时空重构”等展览,探索文物与当代艺术对话。2020年10月5日,著名舞蹈家杨丽萍导演的舞剧作品《十面埋伏》当日晚在天津大礼堂上演,该剧由杨丽萍担任总编导、艺术总监,特邀叶锦添担任美术和服装设计。 新东方主义:提出融合东西方文化的美学理念,强调传统与现代的创造性转化,如《卧虎藏龙》中化纤面料与传统服饰的结合。

文学与摄影:出版《凝望:我的摄影与人生》《叶锦添自传:向前迈进的日子》等著作,记录艺术探索历程。2010年1月,出版自传体随笔《神思陌路——叶锦添的创意美学》。

奥运设计:担任2004雅典、2020东京、2022北京三届奥运会中国队领奖服设计师。

2001年凭《你那边几点》获得第三十七届芝加哥影展评审团大奖及最佳导演、第四十六届亚太影展最佳影片及最佳导演以及第五十四届坎城影展竞赛片等奖项。

2021年6月25日,叶锦添操刀的领奖服在北京发布。 2024年12月,和快手可灵AI联合导演的AIGC作品《快递员》正式亮相。 2001年凭《卧虎藏龙》入围奥斯卡金像奖、全美记者协会金球奖、英国电影学院奖、香港电影金像奖及台湾电影金马奖。并获奥斯卡“最佳美术设计”、洛杉矶影评人协会奖之最佳艺术指导、英国电影学院奖之最佳服装设计奖.

问:现在都在提原生家庭,您的原生家庭对您的创作有影响吗?

叶锦添 :一定是有影响的。我有个哥哥,他对我来说是一个开道者。他也画画,后来做摄影师,那时候我很多东西都是受他的影响,包括对艺术的想法也是一直跟着他的想法在走。

他会放很多自己喜欢的事情在作品里。他拍照很注重被拍者的眼神,对他来讲眼神的表达是一种神奇的东西。早些年他还会画一些连环画,会把我们一家人都画到连环画里,他喜欢把自己变成故事的一部分。这些东西都有影响我去发现一些自己的故事。

问:我高中时读过您的作品集《繁花》,印象最深的是您从小在绘画上就有一些不同于于同龄人的观察视角和创作喜好,当时您自己有察觉吗?

叶锦添 :这还真是我早期的一个很大的“问题”。以前我们绘画考试的时候,通常是摆一张椅子在中间,十几二十个人对着它来画。画同样一个东西,我不知道为什么大家会画成这样,我画的常常不是我那个视角的,我会画不同角度下的椅子,在地面上看、自上向下看……总之就不是我那个视角可以看到的东西。那时候我的老师也觉得我蛮怪的。

看起来我成绩不错,但校园的环境对我影响还是蛮大的。与其他人很多的不一样,让我觉得自己问题很大,又没办法做一些融入其他人的事情。

那时候,我一直在做各种斗争,一直在想该怎么办。一方面,怀疑自己有没有成就,另一方面也在想这样有没有出路。我喜欢的东西好像都跟生活没有什么关系,慢慢辛苦了很长一段时间。

问:您有没有找到一个可以解除自我斗争的方法,排解掉焦虑?

叶锦添 :没办法排解。如果你一直困惑下去,就一直都会很不安宁。反倒不如接受“我自己就是这个样子”,这句话代表了:我不会停下来。

我觉得就只是需要“去做”,做出比之前更好的东西,有时候可能会下手更重、做过头了,但这个东西会变得非常特别。非常特别的东西通常不会让大多数人喜欢,但它会慢慢形成一种对话,你在跟一个无形的事物对话。懂得对话以后,慢慢会让你了解这个世界在发生什么事情,其他人喜欢什么东西。

右一右二为叶锦添与人偶Lili,Lili是叶锦添创作的最具代表性的当代艺术作品之一。近年来,Lili跟着叶锦添在全世界游走。

问:您后来从事电影美术工作时,也呈现出了极强的风格化,同时也难免一些争议,这让您陷入过自我怀疑吗?

叶锦添 :其他人不理解的声音虽然会带来一些自我的质疑和挣扎,但坦白说,我在这种挣扎里,得到的乐趣可能会比痛苦多得多。

如果每个人都喜欢你,你做什么都是好的,那很容易就没有动力了。质疑的声音会让人时刻审问自己有什么做的不够?有什么还没做到位?还是有什么其他原因?

我觉得创作一定是伴随着焦虑的,你需要从焦虑出发去找到解决它的方法。甚至我觉得创作就是对抗焦虑的过程。

走出文化焦虑问:您提到过第一次前往欧洲游历时,感受到一种“文化焦虑”的情绪,这具体是一种什么样的感受?

叶锦添 :那时候我想到了很多文化层面上的问题。当时大家总会觉得欧美有一些东西是比我们好的,我就在想这个局面是不是可以改变,我们究竟要怎么做才可以改变?

于是,我开始去做一些非常标新的东西,希望大家去留意到我们的好。但同时,我也很害怕。那时候的人一天到晚都会拿着外国杂志看,有一种共识是:做得像欧美就是好的,做得不像就是不好的。我开始有意识地去强调我跟他们的不一样,甚至是相反的。从那时起,我就开始研究中国的文化,这在我们当时的同学里是鲜有的。

问:最早您接触中国传统文化时,是什么唤起了您的创作欲?

叶锦添 :神奇性,或者说神秘感。神秘感对我来说很重要。一般谈起中国文化,好像都是比较旧、比较传统的感觉,跟现在最流行的东西似乎搭不上线。而神秘感,其实是一种很当代的表达,但这个东西好像并没有太多人去发掘。

我看到过梅兰芳的一张照片,他的眼角、眉梢、指尖……在无形中讲述了好多东西,这种极致的表达,非常吸引我。所以我也去研究表演,慢慢去探索这些神秘感,一点点融会贯通之后,逐渐形成了我的艺术场域。

1993年,叶锦添因参与台湾当代传奇剧场的《楼兰女》服装设计而涉足剧场创作,他利用凤冠、花朵、锁链、利剑等视觉元素构建起了一套象征着婚姻与死亡的符号体系,创造出了独特的东方戏剧美学风格。图源自网络

问:作为最早被邀请去欧洲做歌剧美术的亚洲人,您的作品在当时有带给邀请方对中国文化的新认知吗?

叶锦添 :其实他们还是有一点敷衍的,当时很多欧洲人分不清中国和其他东亚国家。我刚去时年纪小,特别兴奋,爱跟很多人去交流,给他们看我以前的作品,那些带了中国审美的衣服在他们看来非常复杂。中国衣服的流动性里自带一种节奏美,比如配合动作做出来的楼兰女衣服,欧洲人不知道是怎么做出来。

当时欧洲的歌剧已经很发达了,形成了严格的体系,我面对的批评声音很多,但他们还是会来跟我频繁的讨论交流,这种独特的东方审美给欧洲人带去了不一样的美学体验。当他们接受这点后很快邀请我去给其他歌剧做,最后我也得到了不错的评价。

问:“新东方美学主义”是您非常重要的一个创作理念,很多人会觉得这是一种西方视角下对东方文化的阐释,您怎么看待这一种声音的?

叶锦添 :我一直在融合所有东西,这是我最大的动作。通过融合的方式找寻内核,再进行创作。这很像烹饪煮菜的过程。

我也深入研究中国的哲学、世界的哲学。在我看来,了解一个民族最简单的方式就是了解他们的哲学。在不断的深入中,我的感受也越来越丰富。

至于大家对“新东方美学”不同的理解,我其实没有固定的想法,更没有定义。我本身不太相信文字,具体的文字会给人很强的引导性,但中国文化给我的感觉恰恰是“无形”的、难以衡量的,中国的美学更强调调动五感去感觉它,很难一言以辟之。

传统没有那么复杂,对我来讲传统就跟每天会发生的事情一样。所有传统的东西都在我们的日常生活的经验里,不要试图将传统和生活本身分开。真正的传统就是把日常生活中的经典慢慢形式化,然后留下来。

问:身处在高度现代化生活中的年轻人们来说,该怎么去捕捉日常里的传统?

叶锦添 :还是要看内心能不能安定下来。

中国人是有感知能力的,对传统的感知需要人处在在某种状态里。不能只是坐在那边,不是说“我要看什么书”。想要去熟悉、感知传统,你得去听听古典音乐,去庭院里走一走,读完古诗后,去看看周围的世界去感受……去修炼你的内心,慢慢地你的修养会高起来,这时你就知道传统是什么了。

通过创作体会生命的最大可能性问:《封神第一部:朝歌风云》的美术与造型获得了大量观众认可和喜爱,同时也出现了质疑声认为从服道化美术到故事呈现都是一种很现代化的表达,您如何看待?

叶锦添 :《封神》三部曲的美术我们筹备了一年多,有很多的想法。以100个想法来看,最终呈现在电影里的只有20个。回归到电影创作本身,我和导演乌尔善探讨的最重要的一个话题是:我们要怎么表达中国神话世界?

叶锦添团队为电影《封神第一部:朝歌风云》绘制的手稿

我们遇到的第一个难题是如何描述“虚的世界”。“虚的世界”是什么样的,《封神演义》原著中没有明确提出来。

我们在研究很久之后发现,封神世界里面的神话还是有一些通俗性的,里面的爱恨情仇都是很世俗化的,是非常人间的。

一个民族的上古神话往往蕴含了这个民族最核心的价值观,它和传统美的精神一样是能超越时空流传至今的。无论是美术,还是故事,我们都希望通过细节的点滴累积,让观众去感受、去相信故事和情感的真实。

像龙德殿,我很坚持一定要搭建实体的,绿背景是完全做不到那个感觉。搭建的过程,带给剧组的气息都不一样了。最终,在银幕里展现出来的震撼力就会让观众有代入的感觉。

影像是最好的艺术形式,它可以把故事变得可信、具象化,让人直接看到灵魂。

问:除了做电影美术指导之外,您还活跃在艺术电影、装置艺术等领域,对您来说,驱动您一直坚持做设计、做艺术的动机是什么?

叶锦添 :自然而然就这么做了。我觉得自己不是一直很有计划,也会懒懒散散的。但我想在生命里去找寻最大的可能性,想看看自己的极限在哪里,想看看会不会有哪天走不下去了。

所有我喜欢的东西都会激发我的冲动。每做一个新东西的时候,我都会告诉自己,忘了以前的经历,丢下过去拥有的所有的能力和想法,集中注意力在现在的事情上。

我感觉自己目前处在一个很好的状态。现在的世界对我来说,也是一个很好的创作环境,我们面临的问题很多,但能够激发我想要“出招”。当下的世界那么那么需要平衡,我希望真的做出一些作品能帮到这个世界,让它平衡下来,回到平衡的状态,让观众安定下来。

问:近两年来,《love infinity 无尽的爱》是您倾注心血比较多的项目,为什么会想起做这部艺术电影?

叶锦添 :我想有一个自己的空间,可以去跟朋友们分享我觉得有趣的事情,所以才开始拍这个东西。拍了之后发现,我也可以通过拍摄主人公们的讲述,重新梳理我对这个世界的看法。它让我看到了到非常多不一样的世界,这也是我探求人生的一种方法。

叶锦添未公开的艺术电影项目《love infinity 无尽的爱》

在拍摄的时,大家会聊到许多对人生、创作,还有世界的想法。剪片子的时候,我又会非常精准地捕捉到当代正在发生什么事情,艺术家们在想什么,这些又成为我下一次拍摄时所聊的话题,慢慢形成了一个闭环。

像设计师Vivienne,我很喜欢她的作品,我们聊出了一些意想不到的东西,她对中国哲学非常有研究,对人世间的了解也非常东方,自己还写过关于“道”的诗,这些我都有放到片子里。

我不希望太牵扯商业的东西,这样在非常良性的状态下,大家可以很放松交流。现在有越来越多的有国际影响力的艺术家和设计师们愿意参与进起来,我随之认识的人也越来越多了。

片子已经储备了100多个小时的素材了,目前还没有公开的计划,我觉得还需要时间,慢慢积累程度,这样当它出现的时候才能带给人很足的力量和真诚。

现在做对话艺术家、设计师的媒体内容很多,但我想要做的是,挖到创作者们很深的共同关心的问题,用作者影像的方法非常强烈地表达出来。

摘自《杨君访谈国际媒体》

网址:《杨君访谈国际媒体》叶锦添:我们这一代,不该再有隐性“文化焦虑” https://www.ashwd.com/news/view/180318

相关内容

《杨君访谈国际媒体》叶锦添:我们这一代,不该再有隐性“文化焦虑”叶锦添与读者相聚聊新书,探讨他对传统文化的解构与再生

叶锦添执导,上海“杜丽娘”与伦敦“朱丽叶”相遇

当你一直是真实的,创作也会源源不断|叶锦添新书对谈回顾

央视杨君《英雄三部曲》有哪些学术评价?

国乐艺术家方锦龙亮相琴岛国际音乐节

杨紫与代露娃讨论阿念这一角色,她就像每个人童年的模样

我们这一路走来真的不容易~@杨紫

宋威龙包上恩代露娃亮相韶华若锦活动

用 韩芸汐 代一下我们的 杨采薇 影视剪辑 鞠婧祎