投诉鲁迅抽烟墙画当事人致歉,一场关于历史、控烟与公众表达的思考

公共场所吸烟需要遵守控烟条例,否则可能面临罚款甚至诉讼。 #生活知识# #社会生活# #法律常识普及#

近日,绍兴鲁迅纪念馆的 “鲁迅夹烟墙画” 引发的争议可谓是赚足了眼球,成为了大众热议的焦点话题。

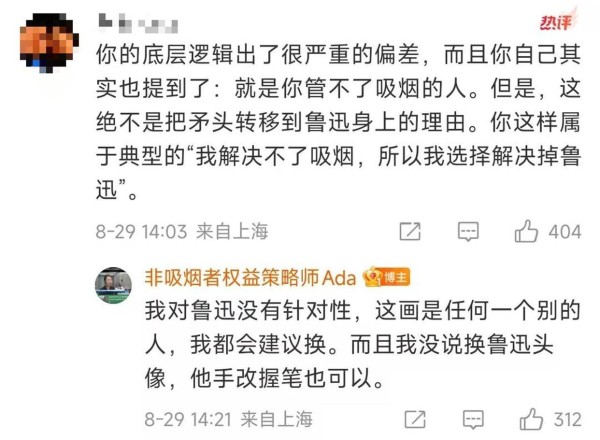

8 月 28 日晚,投诉该墙画的当事人孙女士在微博发布长文回应并致歉。孙女士称,自己投诉的初衷是看到很多人在墙前打卡抽烟,周围还有孩子,且因室外游烟未立法,劝阻困难,所以觉得没了这图,抽烟的人会少些。然而,网友却不买账,质疑她是 “我解决不了吸烟,所以我选择解决掉鲁迅”。

回溯事件,孙女士此前在小红书发帖称墙画误导青少年,要求更换,并投诉到浙里办。8 月 25 日晚,绍兴鲁迅纪念馆回应,明确表示要坚持尊重鲁迅、尊重历史、尊重艺术,不会轻易改变墙画。

这起事件看似是一件小事,实则反映出了诸多问题。从孙女士的角度看,她作为控烟志愿者,对公共场所吸烟问题的关注本是好事。但她将吸烟问题归咎于一幅墙画,这一逻辑确实难以服众。墙画只是对历史的一种呈现,鲁迅抽烟本就是历史事实。郁达夫在《回忆鲁迅》中提及他 “烟瘾一向很大”,鲁迅自己也曾在书信中坦言 “每天三十至四十支烟”。删除或更改墙画,看似解决了眼前的问题,实际上是对历史的不尊重,也否定了几代人对鲁迅形象的集体记忆。

从纪念馆的回应来看,其坚守尊重历史的原则,无疑是正确的。历史就是历史,不容随意篡改和歪曲。鲁迅夹烟的形象,展现的是 “生活化的鲁迅”,让他更贴近普通人,更有烟火气,也符合大众对 “生活化鲁迅” 的认知。

这场争议背后,折射出的其实是公众对历史人物形象认知的复杂性与时代性。鲁迅作为中国现代文学的重要符号,其形象早已超越了个体,成为一种文化象征。而“夹烟”这一细节,恰恰是他真实性格的一部分——既是文人思考时的习惯,也是他反抗旧俗、不拘小节的体现。若因控烟需求而抹去这一历史痕迹,无异于将历史人物“提纯”为单薄的符号,反而削弱了其作为“人”的鲜活感。

值得思考的是,公众对历史人物的“完美化期待”是否正在成为一种新的文化焦虑?近年来,从教科书删改争议到雕像拆除事件,类似的“净化历史”倾向屡见不鲜。但历史教育的意义恰恰在于呈现真实,包括伟人的矛盾与局限。正如德国历史学家兰克所言:“历史的任务不是评判过去,而是如实呈现。”若因当代价值观而任意裁剪历史细节,终将导致集体记忆的碎片化。

解决这一矛盾,或许需要更开放的公共讨论机制。纪念馆不妨以此次事件为契机,增设互动展区,通过多媒体技术展示鲁迅与烟草的文化语境——民国文人的吸烟风尚、烟草在鲁迅作品中的隐喻(如《药》中的“人血馒头”与香烟的并置),甚至探讨健康意识与历史真实的关系。这种“解释而非删除”的方式,既能保留历史原貌,又能引导公众辩证思考。

更进一步说,控烟与文物保护本非对立命题。城市管理者可以借鉴国外经验,在保留历史景观的同时强化制度约束。例如巴黎蒙马特高地允许街头艺人吸烟表演,但通过高频巡逻和罚款遏制游客模仿;阿姆斯特丹的梵高咖啡馆明确区分“历史场景还原区”与“无烟参观区”。这种“空间分层管理”模式,或许比简单地修改历史载体更具建设性。

事件的尾声,或许该回归到鲁迅本人的精神——他对“国民性”的批判,始终建立在直面真实的勇气之上。倘若先生在世,大概会捻灭烟卷苦笑:“拿烟说事的人,可曾读过我的《论睁了眼看》?”当我们在公共议题中学会区分“符号”与“实质”,才是对他精神最好的继承。

网址:投诉鲁迅抽烟墙画当事人致歉,一场关于历史、控烟与公众表达的思考 https://www.ashwd.com/news/view/180818

相关内容

投诉鲁迅夹烟墙画当事人发长文致歉投诉鲁迅夹烟墙画当事人孙女士公开致歉!

投诉鲁迅夹烟墙画当事人发文:为占用公共资源致歉

投诉鲁迅夹烟墙画当事人道歉!

投诉鲁迅夹烟墙画女子道歉

鲁迅夹烟墙画被投诉,浙江省鲁迅研究会:应尊重历史和共同记忆

多方回应“鲁迅夹烟墙画遭投诉”:尊重历史,暂无更换计划

“给先生点烟”打卡照走红后,鲁迅夹烟墙画被投诉,馆方回应

浙江绍兴“鲁迅夹烟”画墙被投诉 学者:不宜轻易更换

鲁迅夹烟墙画被指误导青少年?不是所有投诉都配给个说法