“潘晓来信”45年后:原型从车间女工到电影策划的传奇人生

晚上关灯后,听到床下传来奇怪的声音,原来是宠物在玩。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #生活琐事趣闻# #生活幽默瞬间#

1980年7月下旬,署名“潘晓”的读者向《中国青年》杂志社编辑部去信说:“我万没想到,《人生的路啊,怎么越走越窄……》在第五期《中国青年》发表之后,孤寂、痛苦和绝望的我,一下获得了全国数以万计同代人的关注和声援。”

“潘晓”还说:“我不能否认,这一颗颗并没有僵死的心脏的顽强跳动,虽不见得个个都能与我合拍,却在事实上以它们坦白的呐喊、执着的强调、中肯的劝慰重新鼓荡起我自认已经冷却的血液。”

而在此两个多月前,《人生的路啊,怎么越走越窄……》如同“电场”、如同“惊雷”,震撼了全国青年群体。它的开头就是那么沉重的语调:我今年二十三岁,应该说才刚刚走向生活,可人生的一切奥秘和吸引力对我已不复存在,我似乎已走到了它的尽头……

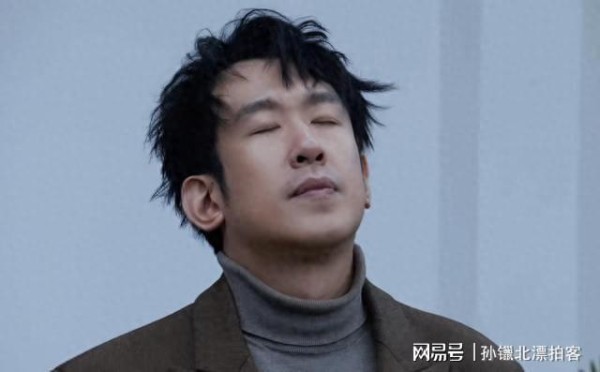

从1980年5月起,围绕“潘晓来信”展开的,历时一年之久、规模空前的人生观大讨论,经时光淬炼,成为中国当代思想史上不可忽视的一页。45年后,“潘晓”的原型人物之一黄晓菊,接受了南都N视频记者的专访。她今年年底将满七十周岁,那场大讨论之外的人生足够丰富,和“越走越窄”不大沾边。

黄晓菊认为,当时“潘晓来信”之所以引发广泛反响,也和其内容“足够真诚”有关。虽然“潘晓”的标签已伴随几十年,她对自我的评价是清醒的:不适合被符号化,所走的仍是自己的路。

45年前“潘晓”写下的话,或可作为黄晓菊过往经历的注脚:“讨论”作为一种形式,总有一天会结束,而心灵的追索是永远也不会停息的。

真诚的话

今年6月的一天,黄晓菊出现在天画画天影业公司一次小范围观影活动现场。按年龄说,黄晓菊早该退休,过着平静的晚年生活。可实际上,她还时常往公司跑,有份事业在忙,年轻人跟她在一起,一点不觉得她其实是50后。

这家影视公司位于北京市海淀区,以发掘扶植青年导演为特色,黄晓菊加入已近10年。她性格爽朗、思维活跃、语速很快,擅长与人沟通,之前经常策划此类电影赏析活动。观影结束的讨论环节中,黄晓菊说:“电影对我意味着人生,我能看到好多人的人生故事,我好像认识了他们,和他们交谈了一次。”

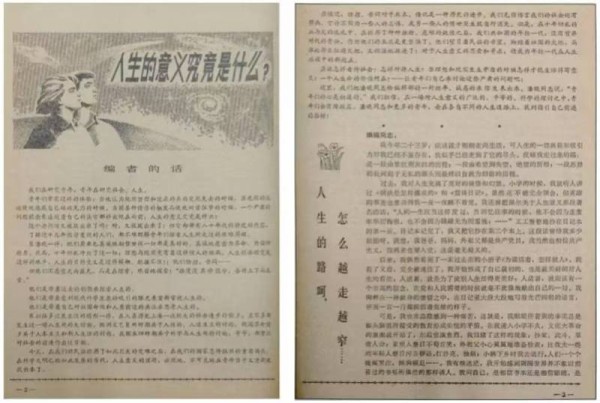

“潘晓来信”内容截图。

对于“人生”的含义,45年前的黄晓菊就有特别多的感触。

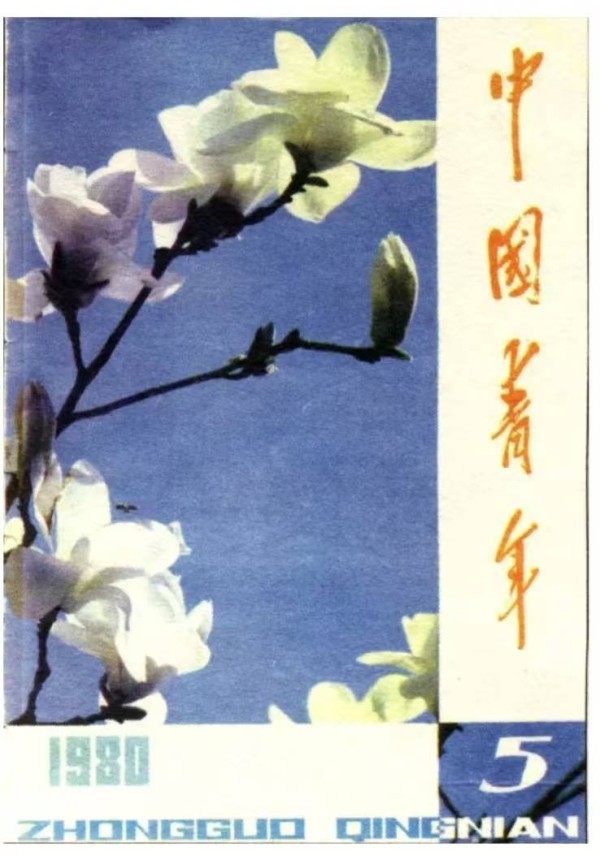

1980年第五期《中国青年》杂志刊登了署名“潘晓”的读者来信。

“反顾我走过来的路,是一段由紫红到灰白的历程;一段由希望到失望、绝望的历程;一段思想的长河起于无私的源头而最终以自我为归宿的历程。”

“我体会到这样一个道理:任何人,不管是生存还是创造,都是主观为自我,客观为别人。就像太阳发光,首先是自己生存运动的必然现象,照耀万物,不过是它派生的一种客观意义而已。所以我想,只要每一个人都尽量去提高自我存在的价值,那么整个人类社会的向前发展也就成为必然了。”

“有人说,时代在前进,可我触不到它有力的臂膀;也有人说,世上有一种宽广的、伟大的事业,可我不知道它在哪里。人生的路啊,怎么越走越窄,可我一个人已经很累了呀,仿佛只要松出一口气,就意味着彻底灭亡。”

这封信的内容足够胆大、足够颠覆。读者用“浑身颤栗”“激动得流泪”“感觉有一颗炸弹在心里爆炸”来描绘所受到的触动。

信的作者“潘晓”是个笔名,它取自两个人,北京经济学院学生潘祎和第五羊毛衫厂青年女工黄晓菊。

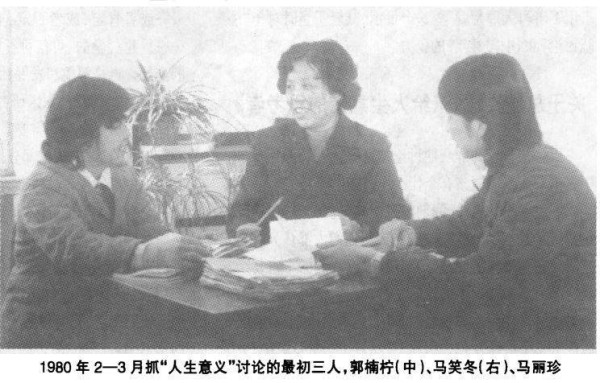

《中国青年》杂志社的郭楠柠作为亲历者,后来回忆称,“潘晓讨论”的酝酿和提出是在见刊的半年之前。

郭楠柠提到,她们曾准备两个问题的讨论,一是怎样看待“讲实惠”问题,这在当时青年中是个思潮;二是人生观问题,这在当时青年思想中更普遍更具根本性,但应如何入手还需调查。

青年黄晓菊。

恰巧,在一次青年座谈会上,编辑部发现黄晓菊的经历和思想有代表性。黄晓菊愿意直言不讳地发表出来供青年讨论,她向编辑部提供的原稿有7000多字,详细叙述了之前的不幸境遇、信念破灭,当下处境的困难、迷惘,和对人生意义的追索过程等。

“想让更多的人评评道理,到底我说的对不对。”回顾写信的心路,黄晓菊表示,当时根本没有考虑太多,她只是足够真诚,说了想说的真话,“这也是‘潘晓’能被选中的重要原因”。

黄晓菊告诉南都记者,正如“潘晓来信”中倾诉的那样,二十多岁的她,苦恼来自对生活的体会和观察,她感觉到教育理念灌输的、书本上学到的,和现实状况存在脱节。

还有更实际的苦恼。她身受关节炎的折磨,觉得自己年纪轻轻就要和病魔抗争一辈子,自然阳光不起来。此外,虽然羊毛衫厂的工作是同学联名写信给街道,帮她争取而来的,但相比其他人去了国营大工厂抑或上了大学,自个的前途似乎很渺茫。

“潘晓”的另一原型人物潘祎,年轻的人生也充满灰色。他向《中国青年》的编辑马丽珍诉说过:父母在青海支边,他小时候就被留在北京姨妈家,长大后和姨妈闹翻,考上大学后不再回家,过年时一个人留在学校……

最后,编辑部刊登的来信将两人的材料合二为一,“基本是取材于黄晓菊的来稿,吸收了潘祎的一些语言,还吸收了座谈会听来的东西”。马丽珍评价“它实际上是一份思想典型材料”。郭楠柠后来也总结道,“潘晓”是当时处于迷惘和追索中的青年典型。

来信涟漪

1980年第五期《中国青年》杂志上,和“潘晓来信”一起发表的“编者按”特意写道:我们相信,在一场对人生意义的广泛的、平等的、科学的探讨之中,青年们会有所收益。

那一年,有大学生在日记中记录称,人们,尤其是青年,开始重新探索人生的意义、探求新的出路。

一石入水,掀起千层浪花。“潘晓来信”恰逢其时。

刊登“潘晓来信”的《中国青年》杂志。

“读了《人生的路啊,怎么越走越窄……》,一种关注之情油然而生。我已经很少再去回忆自己的过去,不愿意去想那些坎坷和痛苦,而潘晓的信竟引起了我如此巨大的共鸣,好像过去的、模糊的‘我’突然异常清晰地、不带任何伪装地站在了自己的面前!”

这是读者方冀生发表在《中国青年》上的来信。根据统计,1980年5月11日,《中国青年》第五期一经出版,14日编辑部就陆续收到青年信稿,在群众笔谈的7个月内,来信来稿经常在一天之内超过千封。

截至当年12月宣告笔谈结束,编辑部共收到信稿约6万件,在此之后每天仍有源源不断的读者寄信。不少信稿少则几千字,多则数万字。还有青年寄来钱物,未留姓名地址。这些信件中,编辑部挑选编发具有代表性的110多份,共计十七八万字,刊登出来。

黄晓菊向南都记者表示,在没有手机、没有微信,全靠在纸上一笔一画写字的年代,达到6万件的来信并不多见,编辑部在设置讨论问题之初也没有想到会引发如此巨大的回应。

一时之间,“潘晓”变成众人皆知的名字。“我不觉得这是露脸或丢脸的事,从未刻意跟家人朋友提及。”即使她对此保持低调,仍有不少人打听消息,跑到黄晓菊所在的工厂,向工厂领导提出要求见她。黄晓菊听说,其中有些人没有钱坐火车,走了很长时间的路,只为找她聊聊人生。

当时工厂领导找了理由回绝了他们。“我自己的人生路都没弄明白,见了面能说什么,能帮人家什么呢?”黄晓菊承认,当时自己很困惑。

黄晓菊去一些大学做过报告,由于这层缘由,她和大学生们聊过人生。大学生以为她好读书,于是找来萨特这类时髦的书籍给她看。她却向南都记者坦言,自己偏感性、不爱理论,思想并非主要从书本汲取,而是靠感悟。

“任何人,不管是生存还是创造,都是主观为自我,客观为别人。”在“潘晓来信”中,这句引起各方热议的观点也是黄晓菊的“感悟”总结。

《中国青年》杂志参与人生观大讨论的编辑。

这场大讨论公开了许多不同的观点,呈现出斑驳的舆论景观。

1980年第八期的《中国青年》刊载了武汉读者赵林的文章《只有自我才是绝对的》。他的人生观比“潘晓来信”更加“大逆不道”。

赵林从痛苦的经历中“挣扎出来”的观点包括:按照人的本性来说,自私是最神圣不可侵犯的东西,是人类最原始、也是最正当的权利。没有这种广义上的自私,社会就不能发展,历史就不能前进。正是从这个意义上来说,人是目的,而不是手段。

他还提到,历史是由人的活动组成的,而人首先是个人。所以每个自觉到自己价值的人都可以问心无愧地说:“我就是历史。”

赵林,时为武汉大学历史系大三学生。多年后,已成知名哲学学者的他专门谈及此事。他回忆道,当时文章发表后,很多人开始讨论他的观点,赞扬者称其高举真理火炬,批评者认为其是主观唯心思想。1980年9月,全校都开展了人生观大讨论,“特别是文科的一些院系,像哲学系、历史系、中文系,有时候他们进行这些讨论时还把我请过去”。

1981年3月第六期《中国青年》刊出总结文章《献给人生意义的思考者》,这场80年代初的人生观大讨论宣告结束。

即使因为参与这场人生观大讨论,后来给他“带来了许多麻烦”,赵林依然赋予它极高的意义:“最关键的是让大家开始独立思考人生之路应该怎么走,每个人可以见仁见智,按照自己的经历、自己的感受来确定自己的人生道路,实际上是敞开了无限的可能性,并不是给出了一个确定性的答案。”

自己的路

1980年第八期的《中国青年》曾刊载“潘晓”对于社会公众的回应:想过去,“潘晓”曾睁着疑虑、迷惘的眼睛探索昨天;讲现在,“潘晓”仍睁着激奋、惊异的眼睛摸索今天;看将来,“潘晓”还会睁着冷静、深沉的眼睛求索明天。

年轻时的黄晓菊。

“为什么命运是这样,为什么人与人差别那么大?我就是喜欢想这些事。”黄晓菊开玩笑说,这可能是她与生俱来的“偏好”。

挚友对她的评价是“真诚勇敢”,她也自认为不适合被符号化,做不了“正面榜样”、进不了“正统体系”,个性使然,只能走自己的路。

年轻的时候,黄晓菊理想中的工作有两种:译制片配音演员、作家。当然,皆未如愿。对于后者,她诚恳地反思:“我不够自律、不够刻苦、耐不住寂寞。”

经历人生观大讨论后,黄晓菊离开待了8年的羊毛衫厂,先是调到中国青年出版社的发行部工作,不久应聘进入中国社科院民族研究所,担任图书资料员。她原本期待在这个著名学术研究机构认识一些“思想家”,却发现大多数学者固守的是“纯专业性的东西”,令她难以找寻共同语言。

因为观念不同,她与领导的矛盾日益显化,最终被停聘。此时的她已经离了婚,有3岁的儿子需要抚养。生计所迫,黄晓菊只身南下。

上世纪90年代初,市场化潮水涌动。在海南一家报社拉广告感觉受挫,黄晓菊随后去了深圳。起初,她想找个“文化单位”,因学历不够,没能成功;想找商贸公司,但年龄已无优势。最终,她在一家日资企业找到一份家政的工作,每天给企业的日方高管做饭、打扫卫生,还要陪日方老板的太太逛街、料理杂务。

这份工作她做了两年,在语言不通的情况下,她和老板的太太从陌生人处成无话不谈的朋友。黄晓菊说,自己似乎具备“使人心距离缩短”的特质。正是由于这一特质,她还在深圳广播电台《月亮湾》热线节目客串过主持人,解答听众生活路上遇到的困惑。

黄晓菊先南下,后回到北京。

三年南方漂泊之后,黄晓菊回到北京。不再给人打工,她成了个体户,在商场租下店面做起服装生意。

她曾讲述最初艰难的日子:为了省车钱,她和朋友骑车运毛线,寒风裹挟大雪迎面扑来,打得人睁不开眼睛,只好下车推着走。两人一路笑着、叫着、骂着向前……黄晓菊用行动证明了她的能力,服装生意一干就是十几年。

黄晓菊始终有点不一样。她说,在第一个摊位——西单女人街38号商铺做生意时,虽然销售额总是名列前茅,但她和朋友经常关了店铺跑到电影资料馆“去看一场又一场的电影回顾展”。

那些年,她就公布了自己的几个愿望,其中包括“想拥有足够的钱,就去当一回诸葛虹云那样的制片人,在电影的世界里徜徉”。

2015年,黄晓菊进入天画画天影业,做一些编剧、策划工作。因为电影,她和不少年轻人结缘。毕业于北电的小秦告诉南都记者,他是在公交车上偶遇黄晓菊,由此讨论人生、电影,成为忘年交。认识9年来,小秦对黄晓菊的评语是:性格直接,心直口快。

晚年黄晓菊。

“任何人,不管是生存还是创造,都是主观为自我,客观为别人。”45年前“潘晓”的名句摆到面前,小秦反而说,黄老师情感比较细腻,她本人现实中是反着的,在很多事情上可以看到她的热心和担当。

自己做过很多种工作,黄晓菊感觉目前的状态最好。她没有过多感叹年华逝去,依旧是年轻的心态,还想做点有意义的事情。“我还藏了这么多好电影没看完,怎么舍得早早就老年痴呆呢?!”

20多年前回顾“潘晓来信”时,她就说过:只要有青年,只要有生命,人生的路无论是“宽”是“窄”,都要哭着、笑着、骂着、唱着走下去!

至于“人生”这一宏大命题,眼下的黄晓菊如此总结:“每个生命都是独特的,其存在方式和处境截然不同,所以永远不会有所谓放之四海而皆准的意义适合所有人。探索自我、探索世界,成长自己、惠及他人,尽其所能演完自己的人生剧本,无悔今生,这应该就是每个个体生命的终极意义吧?”

《时光里的话题人物》原创策划

出品:南都即时

监制:王佳

统筹:向雪妮

采写:南都N视频记者 马辉 发自北京

视频:南都N视频记者 梁子珊

网址:“潘晓来信”45年后:原型从车间女工到电影策划的传奇人生 https://www.ashwd.com/news/view/182809

相关内容

深挖《扫毒风暴》的故事原型,刘招华的传奇人生比卢少骅惊险刺激百倍!银幕传奇高英陨落:从车床到镁光灯的戏剧人生

从电视剧《旋风少女》中的戚百草到电影《绑架游戏》里的秦晓垚…

“从车间走来——从工人到艺术家青岛摄影名家作品展”开幕

潘玉良与上海,还有这样的不解之缘?

透过有窗户的画室看到潘玉良们想活出的人生

《人生的盛宴》演绎东坡传奇

电影《志愿军:存亡之战》吴京角色原型…

精选百件展品的这个潘玉良特展,首次深度追溯传奇女画家的上海因缘

潘炜:主理“心理学图书”,让世界慢慢变好