郑朝晖专栏:建筑的回声——贝聿铭《人生如建筑》展览观后

城市历史建筑游览:参观修复的历史建筑,了解城市的发展变迁。 #生活乐趣# #生活体验# #城市生活新鲜事# #城市新鲜事物#

建筑的回声

——贝聿铭《人生如建筑》展览观后

郑朝晖

最近获悉位于上海虹桥爱琴海购物公园的“光的空间”书店暂停营业,心中不免怅然,想起当年第一次去这个书店,完全被这个蛋形建筑迷住了,甚至想,要是能够在这么美的书店搞一次签售会就幸福了。2018年,文汇出版社真的把我选编的“文汇笔会精选”《把信写给艾米丽》签售会安排在了那里,所谓心想事成,这也算是人生一件快意事了。从那以后我真正关心起建筑来,甚至为了瞻仰安藤忠雄的“光之教堂”,那年夏天还冒着酷暑到大阪的茨木去了一趟。可惜据说“光之教堂”前两年也关闭了。我既庆幸也失落,庆幸的是我毕竟还是身临其境,被感动过,失落的是,为什么这样美的建筑却不能很好地存续下去呢?甚至有了一点英雄末路的慨叹。不管怎么说,安藤忠雄是第一个激发我认真思考建筑的意义的人。

最近,上海当代艺术博物馆一口气搞了两个建筑大师的展览,其中之一就是贝聿铭的《人生如建筑》。在中国,说到建筑设计,大概都没法绕过贝聿铭去,所以,前往参观关于贝聿铭的展览,就成为我心里一直惦记的事情了。

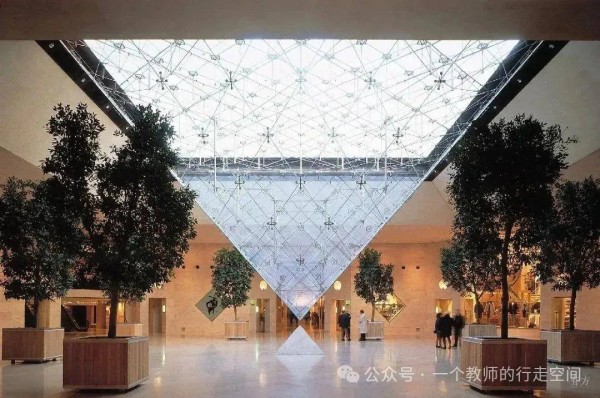

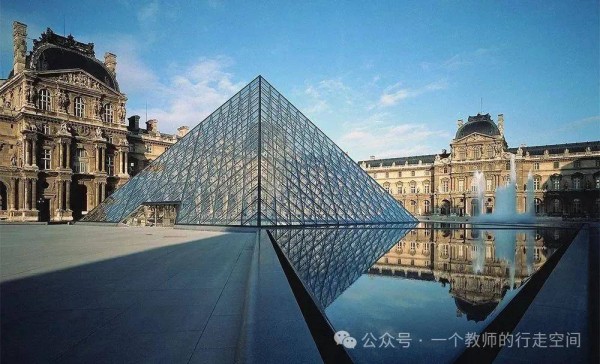

我最早真正见识贝聿铭设计的建筑是卢浮宫那个著名的玻璃“金字塔”。当年我在卢浮宫入口的中庭里完全被那个巨大的倒置玻璃三角形给迷住了,在那个倒置的玻璃金字塔正下面,还有一个小小的金字塔,它们的塔尖若即若离地挨着,仿佛是一个巨大的时间的沙漏,让我们感受着时光的流逝,又仿佛是西斯廷天顶画中耶和华指向亚当的手指,亚当也用自己的手指虔诚地触碰耶和华的手指,希望从中得到灵魂与生命。在这样的冥想中,我感受到了这些简单的几何体本身的诗意和哲思。

我当然见识过香山饭店、中银大楼,也专门去过苏州博物馆,但是,不知为什么并没有太打动我的地方。香山饭店也好,中银大厦、苏州博物馆也罢,我觉得建筑语汇上有很多重复的东西,给我的震撼不多,仿佛一切都在意料之中似的。比如苏州博物馆的天顶,玻璃屋顶与天光,金属的拉索,从中国传统建筑形制中抽象出来的简单几何图形,你可以在他的很多建筑中都找到影子。——不过在此次参观展览,我读到他1946年给同学弗雷德里克·罗斯的信,在信中他说:“我始终在思考如何寻求建筑中地域性或‘民族性’的表达……难就难在如何不借助任何我们所熟知的中国建筑装饰元素与符号体系,创造出本质上属于中国的建筑语言。”那年他只有29岁,但此后一生,他始终走在民族性与现代性的融合建筑设计道路上,这本身就够幸运(我们不少人终其一生也不知道自己究竟要做什么,或者朝哪个方向去努力),也够厉害(他做到了!)了。

还想说说卢浮宫的“玻璃金字塔”,我们很多人都知道那个挺出地面的“金字塔”,其实为了采光和造成通透的效果,贝聿铭在那个金字塔前面设计了一个倒置的玻璃金字塔,让自然光直接照射到入口大厅,在这个设计中我们可以感受到徽派建筑“天井”的意念;同时,一个上凸,一个下凹,也正应了“一阴一阳为之道”的中国哲学思想。但其建筑语汇却一点都没有中国痕迹,完全是柯布西耶的做派,功能性的,简单几何造型的。这就是贝聿铭真正厉害的地方。

我还注意到,贝聿铭师从格罗皮乌斯这位包豪斯主义建筑大师的时候,敏锐地意识到包豪斯主义在应对多元文化、地域气候和历史文脉方面的局限性,而格罗皮乌斯也对这位头角峥嵘的学生的批评予以高度的评价(这是老一辈大师们值得我们尊敬的地方)。师徒二人甚至按照贝聿铭这样的建筑设计思想,联合完成了上海华东大学项目的设计,可惜,因为历史的原因,这个富有创意的设计只能永远地留在了纸面上了。

在整个展览中,我很感兴趣的贝聿铭建筑设计理念的内在延续和发展,比如那个为他赢得美国建筑设计界巨大名声的国家美术馆东馆的设计,他在入口的设计上就采用了五个大小不一的玻璃三角锥,通过三棱镜反射的原理,为地下入口解决采光问题,这不就是卢浮宫设计的滥觞吗?而在两个三角形建筑单体之间,贝聿铭也设计了一个用玻璃三角形构成的透明“天井”。一个建筑设计师一生可能会设计很多形式各异的建筑单体或者群体,但是如果我们仔细分辨,就会从草蛇灰线中发现内在承继延续发展的历程,所谓的个性,也就在其中了。——个展的好处,就是让我们更容易去发现这样的内在发展逻辑。

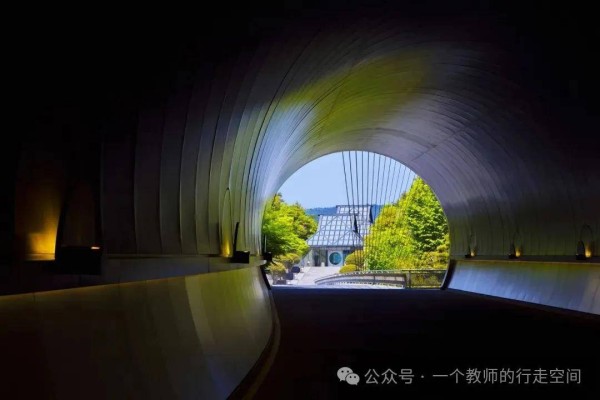

在这个展览中真正让我感动的作品有两个,一个当然是日本的美秀美术馆,一个是台湾东海大学的小礼拜堂。为什么说“当然”,是因为2018年在日本一见之下,就完全被摄了魂魄,所谓美得不可方物,大概就是这个感觉了。美秀美术馆在日本滋贺县甲贺市,被誉为二十世纪最后的“桃花源”。我一到信乐山,只感觉那是人间的仙境。一条寂静的隧道,将我们从一座山“渡”往另一座山,将我们从幽暗导向光明,是一种人生“豁然开朗”的启迪;两山之间的悬索桥,又宛若一架巨大的箜篌,仿佛要弹奏出天籁之音,“落英缤纷”是对桃花源的赞美,在佛学的典籍里也是对佛法妙音的礼赞,这样的悬索琴弦,在山风的拂揉间,随时都会有妙音在心间奏响,随时会有落英从天而降。美术馆就依偎在大山的怀抱里,恬静安详,80%的建筑是在地下,露出地面的南北两馆,隔着山脊悄然对话,仿佛两位行脚的旅人(他们都带着古朴的切云之冠),各自栖息又彼此挂念,你甚至能够听得见他们腰间的环佩叮当。陶渊明的意趣,禅宗佛法的妙意在这一瞬间化为了可感的、具象的画面,直入人心,所谓“诸法空相,不生不灭”大概此处可以找到最具体的注脚。

另一个是称为“路思义堂”的台湾东海大学的小礼拜堂。我不知道建筑师为什么对礼拜堂会有这么大的兴趣,前面提到的安藤忠雄的“光之教堂”,还有影响贝聿铭终身的柯布西耶的朗香教堂,阿尔瓦罗·西扎(今年当代艺术博物馆另一个建筑大师展的主角)的圣玛利亚教堂。贝聿铭设计的这座路思义教堂,只有特别简洁的两个垂直向上的大屋顶错落套叠而成,没有所谓的围墙和窗户,采光则是来自屋顶交汇处露出的缝隙,很像山崖间的“一线天”。大屋顶,在中国建筑术语中也称为单檐庑殿,在古代,人们将这种屋顶形式定为最高等级。但贝聿铭直接采用庑殿造型作为教堂的基本设计语汇,同时又融入了哥特式建筑向上高耸的造型特点,充分渲染了其宗教意义。从建筑力学的角度看,四片墙体其实并不是平的,而是类似于圆锥双曲面,外部是具有闽南特色的陶瓷片,内部则做成非常具有力学意义的渐变菱形肋拱,简直是建筑工艺上的奇迹(这里面也有台湾本土设计师陈其宽的功劳)。而那样高耸而柔和的曲线,又让整个建筑既具有某种神性同时又有一种温暖而温柔的气息,加上屋顶流泻下来的天光,让人无法不对生命与自然充满敬畏与膜拜,同时又沉浸在无比温柔的恬然之中。建筑,在这里变得有灵性,有温度,她轻轻地呼吸着,又满含垂怜地拥抱着……

其实,贝聿铭的成功还有一个很重要的文化因素,那就是他真的赶上了二战之后文明发展最好的时代,一方面科学技术的飞速发展,另一方面各种文明彼此温柔以待,都让他能够有才情纵横的可能性。这样充满奇思妙想、诗意盎然的建筑,如果在文化对抗,价值撕扯的时代,恐怕一个也建不起来。所以说到底,建筑师还是好的时代成就的,这也是我参观这个展览的时候,深切感受到的。

我于建筑终归还是一个外行,但是,在这个关于贝聿铭的展览中,我感受到的,却是技术背后深刻的、回到事物本原的认真思考,以及这样的思考的诗意的表达。在这个暑热难耐的下午,是贝聿铭让我再次感受久违的诗意,也再一次让我重新审视我们今天所处的世界。

网址:郑朝晖专栏:建筑的回声——贝聿铭《人生如建筑》展览观后 https://www.ashwd.com/news/view/183582

相关内容

16万人见证!“贝聿铭:人生如建筑”收官周掀热潮提起妻子,建筑大师贝聿铭:我最大的成功,就是娶到了卢爱玲

贝聿铭的几何变奏

镜子里的香积寺 | 贝聿铭的粉丝

马岩松担任2025年威尼斯建筑双年展中国馆策展人

建筑与时间

广西艺术学院建筑艺术学院举办2024届本科毕业作品展

山东建筑大学图书馆举办“大唐·春日宴”——唐朝文化主题展

老街区里潮流新|百年建筑里的古韵新颜

百年建筑 绽放时代光彩