共赏深圳年度文艺答卷!“云章——2025创作展”正在展出

艺术创作:鼓励邻居展示自己的艺术作品,共同欣赏。 #生活乐趣# #日常生活乐趣# #邻里社交活动#

深圳商报•读创客户端首席记者 魏沛娜

站在2025年的秋日,当我们以历史的眼光回望深圳市公共文化艺术创作中心(深圳画院)这一年走过的文艺征程,就如同欣赏一幅多彩云章——五色交织,点缀鹏城,绚烂夺目。透过这斑斓光谱,我们得以窥见新时代深圳文艺创作鲜活的精神风貌。这一年,深圳文艺家们以笔墨为犁,以创意为种,在时代沃土上耕耘出一幅幅令人惊叹的文艺图景。

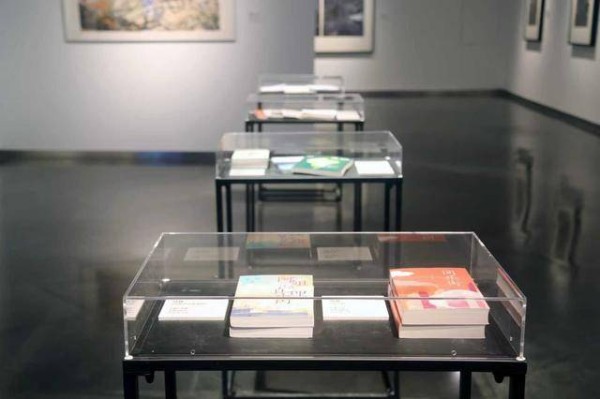

由深圳市文学艺术界联合会指导,深圳市公共文化艺术创作中心(深圳画院)主办的“云章——2025创作展”自8月26日开展以来,吸引了来自四面八方的市民和艺术爱好者,共同见证这场一年一度的深圳文艺界盛事。展览将持续至10月7日。

展出十余位文艺家近百件原创作品

作为深圳唯一一个囊括文学、美术、公共艺术的文艺创作专业机构,深圳市公共文化艺术创作中心(深圳画院)每年一度的创作展是针对深圳专业创作人员文艺创作成绩的一次集中展示和对外交流平台。

“重新整合三年之后的深圳市公共文化艺术创作中心(深圳画院)如何进一步体现公益性文艺单位的社会职能、提高文艺家创作水平,是摆在我们这些文艺工作者面前的责任与使命。”深圳市公共文化艺术创作中心(深圳画院)副主任杨晓洋介绍,每年的创作展的命名兹事体大,既要保持学术高度,又要体现年度的文艺创作特点。前三次展览依次以“启航”“奋翼”“笃行”为名,而今年的创作展则以“云章”为名,大有深义。《诗经·大雅》曰:“倬彼云汉,为章于天。”后世文史踵接,藻绘继轨,皆以“云”载人文,“章”为心印。且今年是深圳经济特区建立45周年,创作展以“云章”为题,亦是深圳市公共文化艺术创作中心(深圳画院)的文艺家们对传统文化的当代回应。

此次展出的十余位文艺家的近百件原创文艺作品,涵盖水墨、油画、水彩、木刻等不同画种,以及文学、雕塑、摄影等艺术门类,从不同的角度充分展现出文艺家们的创作水平、多元风格与烂漫才思,以及对深圳这座城市的热爱,对祖国河山的深情。

聚焦深圳新景观、新成就、新图景

现实观照与时代情感的交织。在新时代的改革开放热土上,深圳文艺家们始终坚持“以人民为中心”的创作导向,深入生活、扎根人民,以“时代之眼”聚焦深圳出现的新景观、新成就、新图景,反映前往祖国大美河山采风和交流的所见所感,讲好中国故事。

作为一位与深圳这座城市同频共振的作家,吴君的中篇小说《阿姐还在真理街》延续讲述深圳故事的叙事路径,以六个中篇故事编织出不同地域、不同阶层的人物在都市快速发展洪流中的生存图景,以及呈现他们对于生活、家庭和爱情的思考。

杨晓洋刚创作完成的一组三联都市水墨作品《从梅沙尖远眺盐田港》在本次展览上尤其瞩目。该作品试图延续他过往从事都市水墨创作的体验和技法,探索都市水墨实践的更多可能性。尤要一提的是,杨晓洋曾围绕盐田港这个题材在不同的时期创作过多幅作品,其中广为人知的一件《东方巨港——璀璨盐田》曾入选过第十三届全国美术作品展览。“十几年来,无论是盐田区的建设发展还是盐田港的货柜箱吞吐量、建设规模,都产生了巨大的变化,这值得用艺术创作再一次表达。这件作品是我在攀登梧桐山麓山梅沙尖观景平台时,偶然发现从该角度全景表现繁华的盐田港及盐田区的璀璨夜景,其视觉表现的角度可更加辽阔和丰富,几易其稿最终完成此件作品。我希望以此特殊角度来表现深圳经济特区建立45周年所取得的举世公认的建设成就。”

深圳这座城市的生活体验也深刻影响了任四四的创作。在他看来,城市中的广告、音乐、嘈杂声、树木与建筑景观交织成新的空间体验,这与自然界的空间感受截然不同,也为水墨审美提供了新的可能。“目前我更专注于水墨本体语言的探索,追求更具体验性的表达,希望通过水墨创作传递更深层的内心感受。”纸本水墨《银湖的雨季》即融合了任四四对都市生活的感悟,传递了他对城市与人、空间与时间的思考。该作品一方面保留传统笔墨韵味,另一方面融入当代实验。例如,长卷是中国传统绘画特有的一种形式,任四四试图将其转化至当下语境运用,嵌入多视角、多空间关系,并带有一定的叙事性。未来他计划用长卷形式创作一个系列,并结合动态装置,使其灵活“转动”,让观众能够沉浸式观赏。

陆声设的木刻向来以人物形象线条细腻、立体丰盈、肌理分明闻名,他的黑白木刻《中国电子一条街》通过不同动作人物的堆叠,深刻反映时代的印痕。

王文科的摄影作品《物灵栅2025-08》带领观众打开记忆的闸门,开启一段怀旧之旅。该系列作品是王文科今年在北京参加培训学习之余所拍摄。老式理发推剪、煤油灯、螺丝刀是……一件件充满岁月温度的老物件,承载了一代人的记忆。王文科通过静物特写拍摄,试图挖掘它们新的影像价值。这些作品均采用数码设备拍摄,既呼应当下的数字化的语境,实现了对老物件的视觉重塑,又串联起人们的情感共鸣,同时也探讨了物与记忆、传统与科技之间的关系。

此外,深圳市公共文化艺术创作中心(深圳画院)编的《深圳故事的时代表达》、《特区文学》推出的深圳市公共文化艺术创作中心(深圳画院)主题文学创作专号,以及林坤城、周天浪等人的评论作品,充分彰显了近年来深圳文学创作的繁荣气象与创新活力。

在创新发展中赓续中华文脉

中华文脉与当代语境的转化。此次展览中,方晓龙的水彩作品《侗寨人家》系列令人耳目一新,在色彩、构图与意蕴上均力出新意,爆发出强烈的视觉张力与情感冲击力。去年暑假,方晓龙时隔十年再次选择前往贵州写生,在苗寨和侗寨各住几天。其时,他所住的大利侗寨坐落于利洞溪畔的深山幽谷之中,至今侗寨里的风雨桥、鼓楼、四合楼院仍保存完好。这种原生态民族文化和原始自然生态完美结合的氛围给方晓龙带来心灵的洗礼。在那里,他每日与原住民共处,体验其日常起居,感受纯粹真实的生活气息。最让他印象深刻的是,有一天正逢下雨,整个寨子笼罩在一片沉静朦胧的氛围中。由此,“侗寨人家”系列的灵感宛若电光一闪,继而在画家的纸上“风起云涌”。站在山顶俯瞰整个侗寨,黑压压的屋瓦连成一片,与山势融为一体,格外壮观——既有历史厚重感,又充满生命力。该系列作品以黑、白、灰色为主,刻意去除了水彩画常用的色彩元素。且作品采用从上而下的平面构成方式,打破传统的空间层次。特别是在《侗寨人家之十一》这幅大尺寸作品中,方晓龙还特意加入一点红色,这无疑让画面在冷静的基调中多了一丝温度与生机。

“这系列作品的特点之一,是整体都呈现出黑压压的视觉效果。同时,我借鉴了中国画的艺术语言,将白色部分视为一种呼吸——这种黑白之间的留白,既可以看作烟雾,也可以理解为一种‘虚’境,或是一种画面节奏与张力的需要。这种虚实穿插的处理方式,是中国画所独有的表现手法。”方晓龙说。

竹作为中国传统文化中的重要意象之一,在戴耘的创作中获得了创造性转化。此次展出的“竹破·再生”系列雕塑,展示了他近年具有代表性的一种探索方向。“我自幼熟悉传统水墨语境,但也因此反思:作为当代雕塑家,面对竹子这一传统题材,是否必须沿用毛笔与固定图式来表达?我希望突破传统文人画既定的审美范式,寻找新的艺术语言。”正如有评论指出,戴耘不仅为白铁皮塑造了竹的形象,更重要的是赋予其“破”的力量,将此物从日常与传统意象中释放并给予新生。作品在空间里舒展开来,或立或倒,安静安然,其自然生长的样态与形象的些许倦怠,让白铁皮冰凉的肌理生长出一份温存,又比拟了人们在快速生活节奏中的疲惫感。作品的复杂性创造了冷峻而又不失温度的竹之气质,引导人们在此慢步、静观、遐思。“作品以‘破裂’为形态特征,呈现横向的、开裂的竹子,名‘竹破’而非‘势如破竹’,意在强调一种由内而外生发的爆破力量。”戴耘强调道。

同样面对竹这一题材,古秀玲则执着地追求传统笔墨的创新性发展,借鉴东西方艺术经验,尝试新的表现方式,不懈地探寻自我的“竹境”。例如,在《清流许许 修竹依依》这幅纸本水墨设色作品中,她以竹、水为形质,以笔墨为情性,形成烟光、日影、露气共同交融的韵律,水面反射的竹影更增添了作品的艺术魅力。尤其是远处的一抹粉红,使作品充满意想不到的浪漫,也彰显出一种活泼朗然的生命意趣。这恰恰体现了古秀玲受郑板桥大破祖法、八面出锋笔意的影响,在描绘竹子或是自然山水时并不拘泥于宋元传统笔墨,而是擅于汲取中西绘画资源,将当代精神和人文气质凝练于丹青之间。她的另一幅纸本水墨设色《雁荡即景》《春江花月夜》同样体现了她对光影、留白的奇妙处理。她的作品,几至初视平淡、久视神明之境。

贺海锋近年的创作从题材上分为自然山水和都市题材两类,绘画媒介都是画在绢本上的水墨重彩,手法上采取密皴浓彩的方法来完成画面呈现。此次展出的绢本彩墨《玉骨青山静》便是其中一幅代表作。

呈现当代都市个体情感与生活图景

日常生活与社会共鸣的交响。郝强的布面油画《肖像系列》以一气呵成、自由流畅的笔触表达他对生活和社会的思考。“肖像只是媒介之。”在这系列作品中,郝强以肖像为载体,运用线条、色彩等暗喻个体的真实情感与复杂面相。他的肖像是写意的,也是抽象的,凝视着人类自身的生存境遇、内心世界和精神状态。郝强认为,年度创作展对推动深圳本土文艺创作、展示文艺家风采以及促进对外交流具有积极作用。对每位文艺家而言,更是一次宝贵的交流机会。“作为创作者,我认为每年拿出的作品的‘进步’更要体现在思想和认知层面,技术并非最重要的。就我本人而言,我现在甚至有意摒弃娴熟技巧,更愿意以朴素的方式表达对现实的哲思。”

《共沐蓝天》《华光》是颜晓萍近年创作的纸本岩彩作品,她尝试在当中探索水墨与重彩相结合的表现方式。这些作品的灵感来源于她的日常生活,包括音乐、诗歌和小说等。“我吮吸着深圳美好的空气,在一呼一息间自由创作,以独特的视角去观看、去表现所见所感。”其中,《共沐蓝天》以国际化都市女性、飞翔的海鸥、花为元素,蓝天白云为背景,展现了风采,“她们如城市里盛开的繁花各美其美”。《华光》是颜晓萍被中国跳水运动员全红婵的奋进精神所感动而创作,在本次展览上非常吸睛。该作品以重彩语言表现全红婵为国争光的顽强精神,以独特的视觉表现力传递青春力量。“我想藉由这幅作品,歌咏全红婵在四时轮回的岁月中,练成震惊世界体坛的‘水花消失术’——这是她的生命姿态和拼搏精神的象征。”

颜晓萍的创作灵感大多源于日常生活,以及音乐、诗歌等。这次展出的《共沐蓝天》《华光》《造像之美》是她持续以水墨重彩艺术语言延伸的作品。其中,《共沐蓝天》以国际化都市女性、飞翔的海鸥、花为元素,以蓝天白云为背景,表现生活在山海连城的深圳的都市女性独具的人文气息,“她们如城市盛开的繁花,各美其美”。《华光》以重彩语言表现中国跳水健将全红蝉为国争光的顽强精神,歌咏她在四时轮回的岁月中练成震惊世界体坛的“水花消失术”——这是承载青春生命力量和顽强拼搏精神的象征。颜晓萍以重彩语言及材质美感赋予作品独特的视觉张力和内核精神。《造像之美》则是她赴山西云冈石窟采风后创作而成,意在抒发对中国石窟艺术审美意蕴的感动。

苗瀚文的“粉墨流光”系列延续一贯创作风格,从自身的都市生活经验出发,刻画微体验下的个体生活面貌和情感世界。正如青年批评家柳梦洁所评价:“他通过几何线条的穿插、平铺色彩构成的叠加等手法,让光影交错,微妙的光影增强了画面的立体感,营造出一种朦胧空灵平和的意境。这种抽象语言的实践不仅源于他对艺术的执着追求和不断探索,也源于他对都市生活的深刻理解和独到感受。”

深圳是一座绿色之城、生态之城,张钦便致力于捕捉深圳特有的“绿”意,以此表达这座城市的宜居惬意,以及人与自然和谐共生之美。近年来,张钦的创作主要取材于身边的花草植物,以轻松随意的笔触,描绘深圳葱茏繁茂、生机勃发的城市气息,例如其纸本设色《繁祉并茂》就营造出一种强烈蓬勃的生命力。“寻常草木”系列呈现了一个满目葱郁的“草木深圳”,而这也正是一个遍地涌动奋发力量的“梦想之城”。

“云章——2025创作展”系统梳理并集中呈现了深圳市公共文化艺术创作中心(深圳画院)文艺家过去一年的创作面貌。展览聚焦新思考、新探索与新成就,内容题材广泛,表现形式多样,艺术视野开阔,并注重媒介交互与融合,构建起一个多元互动的对话空间,为深圳文艺创作的未来发展注入了新的动能。

(图片均由主办方提供)

网址:共赏深圳年度文艺答卷!“云章——2025创作展”正在展出 https://www.ashwd.com/news/view/185407

相关内容

共赏影视佳作 因一段佳句,逐字品读全章黑龙江省“文艺两新”艺术周启动仪式暨“文艺两新”创作成果展、古琴文化展同期启幕

岭南画派三人写生展在安徽淮南展出

第十四届深港澳都市水墨画作品交流展香港展出

40余位名家进校园播撒“文艺种子”!2024“到人民中去·深圳文艺名家驻校计划”收官

8位深圳小画家获国际艺术联创金银奖 作品将赴法国卢浮宫展出

清明假期“画中游” 既文艺又充实

广东深圳:李可染写生70周年特展 吸引众多市民打卡

江苏省山水画研究会·江苏省花鸟画研究会优秀作品邀请展在南京六合展出

“到人民中去”2025深圳文艺名家驻校计划走进坪山实验学校