论张大千绘画风格的三阶段演进及其艺术史意义

插画艺术的历史演变:从传统手绘到数字技术的融合 #生活知识# #生活窍门# #插画艺术#

摘要:

本文系统梳理20世纪中国画大师张大千(1899–1983)绘画风格的三阶段演进历程:第一阶段为“血战古人”时期,其着力于传统笔墨的精研与临摹,追求笔墨的清新俊逸;第二阶段为“泼墨泼彩”时期,受敦煌壁画临摹的深刻影响,眼界大开,画风转向瑰伟雄奇,开创性地融合墨彩,形成具有现代视觉张力的独特语言;第三阶段为“墨彩复笔”时期,艺术进入化境,笔墨由外放转为内敛,复笔积彩,浑厚苍润,实现“人画俱老”的审美境界。

文章结合图像分析、文献考证与艺术社会学视角,论证张大千的艺术演进并非线性替代,而是层累式深化,每一阶段均以前一阶段为基础,最终达成传统与创新、功力与性灵的圆融统一。研究指出,张大千的艺术轨迹不仅是个体风格的成熟过程,更是20世纪中国画在传统与现代之间寻求出路的缩影,其“三阶段论”为理解现代中国画家的成长范式提供了重要参照。

关键词: 张大千;绘画风格;三阶段演进;泼墨泼彩;墨彩复笔;中国画现代性

一、引言

张大千,作为20世纪中国最具国际影响力的画家之一,其艺术生涯横跨近七十年,足迹遍及中国、印度、南美、欧美,其作品在传统与现代、东方与西方之间架起桥梁。他不仅以超凡的技艺闻名于世,更因其传奇的人生经历——从青城山道士到敦煌面壁,从台北摩耶精舍到世界巡展——而成为文化史上的标志性人物。

学界普遍认为,张大千的艺术发展呈现出清晰的阶段性特征。本文依据其艺术实践与风格演变,将其绘画生涯划分为三个关键阶段:“血战古人”时期(约1920s–1940s)、“泼墨泼彩”时期(约1950s–1970s)与**“墨彩复笔”时期**(约1970s–1983)。这一分期不仅反映了其技法与风格的变迁,更深层地揭示了其艺术观念从“师古”到“创变”再到“化境”的哲学升华。本文旨在通过系统分析每一阶段的艺术特征、动因与成就,揭示张大千绘画风格演进的内在逻辑,并评估其在中国现代艺术史上的典范意义。

二、“血战古人”时期:传统笔墨的精研与“清新俊逸”的审美追求

张大千艺术生涯的起点,是对其所处时代而言极为“传统”的路径。自少年时期师从曾熙、李瑞清,他便确立了“以古为师”的治艺原则。所谓“血战古人”,并非字面意义的对抗,而是指其以近乎搏命般的投入,深入临摹自唐宋至明清的历代大师作品,力求在笔墨、构图、气韵上达到形神兼备。

此阶段,张大千的临古范围极广:他追摹石涛的纵逸、八大山人的简括、董其昌的笔墨结构、王蒙的繁密皴法,乃至宋人山水的严谨法度。据记载,他曾临摹石涛作品数百幅,几可乱真,被誉为“石涛再生”。然而,张大千并未止步于“像”,而是在“似”中求“变”。他在《画说》中强调:“学古人不能变,便是篱堵间物。”这种“学而能变”的自觉,使其在继承传统的同时,已显露出创新的端倪。

在风格上,这一时期的代表作如《黄山云海》《青城山通景屏》等,呈现出“笔墨清新俊逸”的审美特质。其用笔灵动流畅,设色淡雅明净,构图讲究虚实呼应,整体气息清丽脱俗,深受文人画“雅正”传统的影响。尽管此时尚未形成个人风格,但其对传统笔墨语言的掌握已达炉火纯青之境,为其后续的突破奠定了不可动摇的基础。

值得注意的是,“血战古人”不仅是技术训练,更是一种文化认同的建构。通过临摹,张大千将自己纳入中国绘画的正统谱系,确立了其作为“文人画家”的身份合法性。

三、“泼墨泼彩”时期:敦煌启示与“瑰伟雄奇”的风格跃迁

1941年至1943年历时两年七个月的敦煌之行,是张大千艺术生涯的转折点,也标志着其进入第二阶段——“泼墨泼彩”时期。此次临摹莫高窟、榆林窟壁画三百余幅的壮举,不仅是一项文化抢救工程,更是一次深刻的艺术洗礼。

敦煌艺术对张大千的影响是全方位的:其一,色彩的解放。壁画中浓烈的朱砂、石青、石绿等矿物颜料的大胆使用,打破了传统文人画“水墨为上”的桎梏,使张大千认识到色彩同样可以承载庄严、神圣与情感。其二,构图的宏大性。巨幅壁画的全景式布局与宗教性的空间营造,拓展了其艺术视野,使其不再局限于案头小品,而追求更具震撼力的视觉表达。其三,线条的力量感。北朝至隋唐壁画中遒劲有力的铁线描,强化了其对“骨法用笔”的理解,使其笔墨趋向“瑰伟雄奇”。

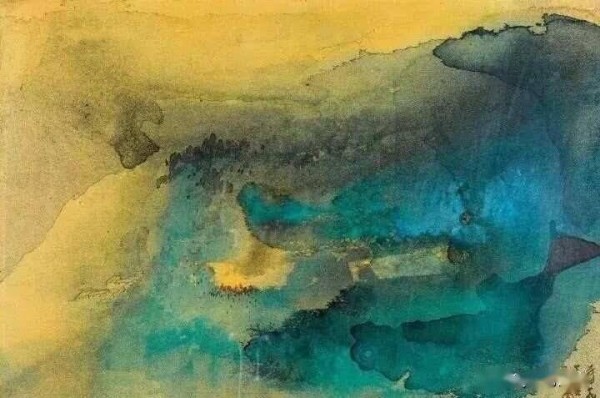

这一时期的风格跃迁,在1950年代后期逐渐显现。因眼疾影响视力,张大千减少精细勾勒,转而尝试以大笔泼洒墨彩,利用宣纸的渗透性与水的流动性,形成氤氲变幻的视觉效果。1963年《山园骤雨图》被视为其泼墨泼彩的奠基之作,此后《爱痕湖》(1968)、《长江万里图》(1968)等巨制相继问世,标志着其新风格的成熟。

“泼墨泼彩”并非对西方抽象表现主义的模仿,而是根植于传统“气韵生动”理念的创造性转化。他以“泼”为手段,以“彩”为媒介,通过墨与彩的冲撞、交融、沉淀,营造出混沌初开、气象万千的宇宙感。画面中大块面的色团与流动的墨韵,既具现代构成的视觉张力,又蕴含“天人合一”的东方哲思,实现了从“写景”到“写心”的升华。

四、“墨彩复笔”时期:人画俱老与“浑厚苍润”的化境

进入1970年代,张大千的艺术进入第三阶段——“墨彩复笔”时期。此时他已年逾古稀,定居台北摩耶精舍,艺术造诣与人生阅历均达巅峰,正所谓“人书俱老”(孙过庭《书谱》语),艺术进入“化境”。

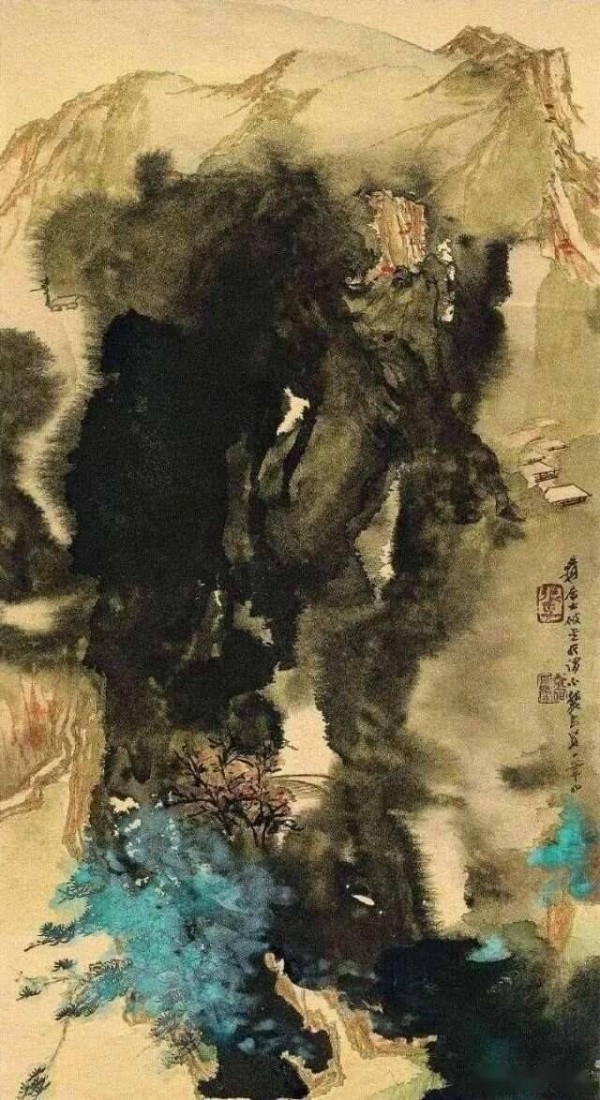

此阶段的显著特征是“复笔”技法的成熟运用。与“泼墨泼彩”初期强调偶然性与流动性不同,“墨彩复笔”更注重控制与积淀。他常在泼洒的墨彩底子上,反复施以勾勒、皴擦、点染,层层叠加,形成“复笔积彩”的厚重质感。代表作《庐山图》(1981–1983)即为此类风格的集大成者:画面以泼彩为基,山体以复笔勾皴,云雾以留白与淡墨渲染,整体气象浑厚苍润,既有泼彩的磅礴气势,又有传统笔墨的精微刻画。

“人画俱老”不仅指技法的纯熟,更指艺术境界的超越。此时的张大千,已不再刻意追求风格的“新”或“奇”,而是返璞归真,将毕生所学融于一炉。其作品呈现出一种“绚烂之极归于平淡”的美学特质:色彩虽仍浓烈,但更趋沉稳;构图虽宏大,但更重内在节奏;笔墨虽自由,但更具法度。这种“老境”并非衰颓,而是生命能量的内敛与升华,是“从心所欲不逾矩”的自由状态。

《庐山图》的创作过程本身即具象征意义:病体支离的张大千,以惊人的毅力完成十余米长卷,既是对中华山水的精神巡礼,也是对自身艺术生命的总结与超越。

五、三阶段的内在逻辑:层累、转化与圆融

张大千绘画风格的三阶段演进,并非断裂式的替代,而是层累式、螺旋式的发展。

“血战古人”是根基,提供了笔墨语言与文化认同;“泼墨泼彩”是突破,实现了传统与现代、东方与西方的创造性融合;“墨彩复笔”是回归与升华,在更高层次上实现了传统与创新的圆融统一。每一阶段都以前一阶段为基础,最终达成“技进乎道”的境界。

这一演进逻辑,深刻反映了20世纪中国艺术家在文化转型中的典型路径:从深入传统,到面对现代性冲击而寻求突破,最终在个体生命与文化根源的对话中实现精神超越。

六、结论

张大千的三阶段艺术演进,不仅是个体才华的展现,更是20世纪中国画在传统与现代之间艰难求索的缩影。他以“血战古人”的毅力夯实根基,以“泼墨泼彩”的胆识实现创新,以“墨彩复笔”的智慧抵达化境,最终完成了从“画家”到“大师”的蜕变。其艺术轨迹证明,真正的创新不在于对传统的否定,而在于对其深层精神的创造性转化与当代表达。张大千因此不仅是一位卓越的艺术家,更是一位为现代中国艺术提供方法论启示的文化巨人。其“三阶段论”的艺术生命史,至今仍为理解中国艺术的现代性路径提供着不竭的智慧源泉。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

网址:论张大千绘画风格的三阶段演进及其艺术史意义 https://www.ashwd.com/news/view/185828

相关内容

张大千的《江山无尽图》欣赏:细节绘画真的漂亮,专家估价15个亿张大千《重彩山水画》

破坏莫高窟壁画的,其实是张大千?

论宋元花鸟画风格转型的内在逻辑与历史动因

张大千山水图艺术鉴赏与市场价值分析

齐白石为何拒见张大千?理解齐白石教育弟子的8个字,便恍然大悟

花鸟鲜活:张大千笔下的花鸟画

张大千《金线荷花图》赏析

笔墨丹青里的春之交响:张大千《梅雀争春》的艺术境界与市场价值

48岁张大千,本想收女儿18岁同学为徒,最后却收入房中为妻