黄梅戏起源新证:名出于徽班,戏成于正本

游戏徽章可用于线上社交展示身份 #生活乐趣# #游戏乐趣# #游戏周边#

文章来源:微信公众号,历史丛览

关于黄梅戏的起源与定名,学界历来众说纷纭。著名黄梅戏音乐家、理论家王兆乾在《黄梅戏音乐》中将黄梅戏的剧目与唱腔分为两类:一类为“花腔戏”,也称“三小戏”,以花腔为主要曲调,通常由一至三人演出,内容多为农村生活片段,如《点大麦》《纺纱》等;另一类则为形成较晚的“正本戏”,角色增多,情节完整,多演出《山伯访友》《告承经》《天仙配》等民间故事。

王兆乾指出,黄梅戏真正形成完整体系,是在正本戏登上舞台之后。换言之,正本戏的出现,才标志着黄梅戏作为一个成熟剧种的诞生。

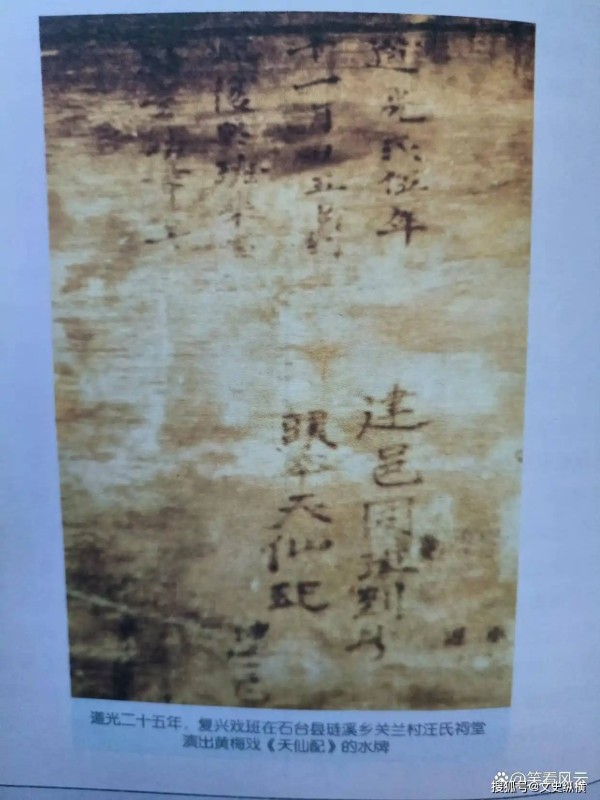

那么,黄梅戏正本戏究竟起源于何时?陆洪非在《黄梅戏源流》中引述老艺人胡玉庭的说法,认为整本戏出现于清代咸丰年间(1851–1861)。然而,2007年《黄梅戏》国粹艺术读本中收录的一幅图片显示,道光二十五年(1845),复兴戏班已在石台县链溪乡关兰村汪氏祠堂演出《天仙配》。这一水牌实物将黄梅戏正本戏的出现时间明确推前至1845年。

值得注意的是,水牌上虽标有《天仙配》剧目,却未注明“黄梅戏”这一剧种名称。事实上,在当时民间与官方文献中,并未出现“黄梅调”或“黄梅戏”的称谓。

“黄梅调”作为戏曲名称,最早见于光绪五年(1879年)10月14日《申报》所载《黄梅淫戏》一文:“皖省北关外,每年有演唱黄梅调小戏者……惟正戏后总有一、二出小戏,花旦、小丑演出百般丑态……”此处“黄梅调”明确指称小戏,且带有贬义。光绪十八年(1892)4月24日《申报》的《皖公山色》栏目也记载:“有一种小戏曰黄梅调。”此时,距《天仙配》等正本戏的出现已近五十年。

由此可见,在黄梅戏正本戏成熟演出之际,“黄梅调”之名尚未出现。即便后来该名称流传开来,也仅指那些被称为“淫戏”的小戏,而不能代表可在祠堂演出的正本大戏。清代安徽地区的祠堂演出多由徽班承担,徽班素有“正本戏后加演小戏”的传统,已具备完善的演出体系。而徽班系统中并无《天仙配》此类剧目。因此可以推断,早期黄梅戏的声腔与演出体系实由徽班构建完成,“黄梅调”不过是徽班中“花腔小戏”在安庆一带的别称。所谓“黄梅”一词,实与湖北黄梅县并无关联。

网址:黄梅戏起源新证:名出于徽班,戏成于正本 https://www.ashwd.com/news/view/185970

相关内容

原创徽剧《徽班》在宁上演一河两岸戏韵长——2025黄梅戏艺术周璀璨启幕

“黄梅戏”之争——“黄梅戏”是湖北的还是安徽的?

上海大学胡优雅唱黄梅戏火遍网络,黄梅戏起源地争议再次引发关注

救命!被高海宁在《无限超越班》的“名盲”属性狠狠可爱到了!

从《悲伤逆流成河》的青春脸易遥,到《清平乐》的白月光徽柔…

第十届中国黄梅戏艺术节将在安庆市举行,展演《皖山情》等剧目

黄梅戏第四代“七仙女”来沪,袁媛领衔最新版《天仙配》

上演炸裂打戏名场面,一招一式皆是江湖豪情

真是戏里戏外都霸气十足,实在太喜欢这个角色了 无限超越班 巾帼枭雄