“高粱”搬上舞台 挥洒中国风格

手绘艺术:在画布上挥洒创意,展现个性风格。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #手工制作的乐趣# #手工创作#

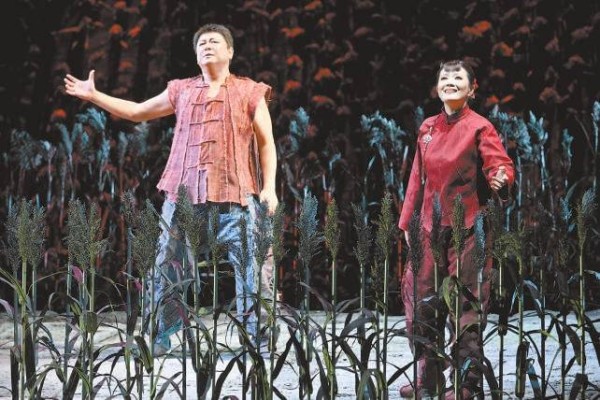

原创民族歌剧《红高粱》迎来首轮演出。本报记者 方非摄

本报记者 高倩

大幕升起,舞台上,高粱铺天盖地,挥洒出一派茁壮、野性的蓬勃气象——影视版的《红高粱》家喻户晓,这一次,“高粱”的意象被搬上歌剧舞台,让充满血与火的民族记忆恣肆燃烧。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,9月27日起,国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》迎来首轮演出。

现场

乡土情怀浓墨重彩

歌剧《红高粱》由郭文景作曲,莫言编剧。作为原著小说《红高粱家族》的作者,莫言改编歌剧时七易其稿,用质朴诗化的语言讲述抗战时期山东高密乡村民戴凤莲(九儿)、余占鳌等人的传奇故事,同时浓烈地表现普通民众在民族危亡时的觉醒与抗争。与这种浑厚鲜明的文学底色相映衬,郭文景多次提及,主创团队希望把《红高粱》打造成“具有中国风格、中国审美、中国气派的现代民族歌剧新样本”。在《红高粱》中,丰富的民族音乐元素比比皆是:戴老三的咏叹调“风吹着高粱地”用茂腔素材写成,音乐色彩明媚轻快;刘罗汉准备出走时,深恋他的凤仙唱出感人至深的“罗汉大哥啊”,这首咏叹调的音乐素材来自柳腔-反调和茂腔-女腔原板两种山东地方戏;刘罗汉就义的咏叹调伴着高亢板胡,扣人心弦,在他壮烈牺牲后,合唱“红高粱赞美诗”响起,犹如一道曙光照彻的合唱则取材于豪气慷慨的山东梆子……

在舞台表现上,《红高粱》同样浓墨重彩。导演王筱頔打造了天圆地方的视觉空间,一弯弧形屏幕象征穹宇,反拱在舞台正上方,它时而是九儿无法逃离的那顶鲜血般刺目的喜轿轿顶,时而是单家大院院墙围起的小小天空,时而又变作掠过高粱地的滚滚白云。舞美设计季乔选取“红高粱”作为核心元素,一片机械矩阵构成的“高粱墙”随剧情生长、摇曳,带来了比影像更加强烈的现场冲击,一抹红色渲染其上,隐喻着一座“生命的摇篮”,铸就了一幅“民族的群像”。

幕后

探索中国风格深邃表达

《红高粱》是郭文景的第5部歌剧,“我把中国观众的欣赏习惯摆到了更靠前的位置。”郭文景说。接到《红高粱》的创作委约后,他的第一反应便是赶去山东,深度学习齐鲁大地上百花园般繁盛多彩的民间音乐:茂腔、柳腔、山东梆子、山东快书、胶州秧歌、高密民歌、唢呐板胡……相关的书籍、乐谱、专著、录音扛回来几大箱,“全都过了一遍”后,郭文景才开始动笔。

说到“中国观众的欣赏习惯”,郭文景知道“有很多观众喜欢听民族唱法,喜欢那种字正腔圆的感觉”,不过,民族歌剧一定要局限于民族唱法吗?他的答案显然是否定的,《红高粱》中所有核心角色都采用了典型的美声唱法。“小说《红高粱家族》中,野性的生命力是我最喜欢的内容,这与我一贯的音乐风格非常契合。”在郭文景看来,无论是凸显九儿的刚烈性格,还是余占鳌抢亲时的十足匪气,“这些都适合用比较交响化的音乐语言来刻画。”

郭文景对“中国观众欣赏习惯”的理解和探索,落在更隐秘深邃的地方。比如,忠厚老实的刘罗汉最终在鬼子的屠刀面前挺直腰杆大义赴死,这段人物弧光,在音乐上体现为醇厚中提琴向激昂板胡的转变;凤仙是传统女性的代表,她的主题多采用柳腔、茂腔的素材写成。

用高价娶走九儿的单扁郎只出现在第二场中,他虽不是剧中的主要角色,但郭文景对这个角色的塑造同样花了很大力气。单扁郎的宣叙调充满乡土味,流畅又不生硬,创作时郭文景请两位高密的乡亲用方言读剧本,“这个过程非常费劲,但对我来说是很大的收获,我又多了一种写宣叙调的手段和技术。中国作曲家要写好宣叙调,少不了向说唱和戏曲学习。”

网址:“高粱”搬上舞台 挥洒中国风格 https://www.ashwd.com/news/view/186218

相关内容

原创歌剧《红高粱》:把中国审美落实在音符里莫言夸过的评剧《红高粱》再登舞台

歌剧《红高粱》将于9月27日亮相国家大剧院

这究竟是红高粱,还是彩虹高粱呢!

大型史诗评剧《红高粱》回归

广府地区流传千年“素馨花传说”搬上粤剧舞台

把中国审美落实在音符里

以军艺舞姿为墨,挥洒山河气韵,@周洁琼JIE 指尖拨动千年琵琶语…

再次被搬上荧幕 射雕

单依纯形象舞台风格大变引热议