理想主义 在现实中如何挣扎、自省,最终找到 进退平衡点

学会在平淡中找到平衡:工作与休息,理想与现实 #生活乐趣# #生活点滴# #平淡生活的精彩#

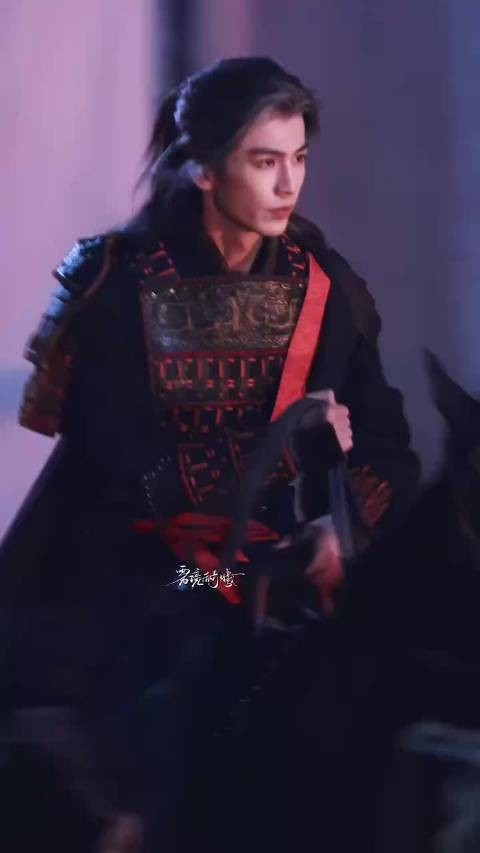

高仆射

白居易

富贵人所爱,圣人去其泰。所以致仕年,著在礼经内。

玄元亦有训,知止则不殆。二疏独能行,遗迹东门外。

清风久销歇,迨此向千载。斯人古亦稀,何况今之代。

遑遑名利客,白首千百辈。惟有高仆射,七十悬车盖。

我年虽未老,岁月亦云迈。预恐耄及时,贪荣不能退。

中心私自儆,何以为我戒。故作仆射诗,书之于大带。

白居易的《高仆射》,需先锚定两个核心坐标:一是高仆射(高郢)的 “知止” 典范,二是白居易自身的人生阅历与精神困境—— 他一生徘徊于 “兼济天下” 的仕进理想与 “独善其身” 的退隐渴望之间,此诗正是他借他人酒杯、浇自己块垒的生命反思。以下结合白居易的人生阶段与思想脉络,分层解析全诗:

一、先明 “诗中靶”:高仆射是谁?为何成为白居易的 “戒镜”?

诗中 “高仆射” 指中唐名臣高郢(740-811),曾任尚书右仆射(唐代高级行政官职,正二品),以刚正、清廉著称。其最触动白居易的,是 “七十悬车盖” 的选择 ——“悬车” 是古代官员致仕(退休)的代称,意为将车马悬挂不用,放弃权位。

在中唐背景下,这一选择极具稀缺性:安史之乱后,唐朝官场弥漫着 “遑遑名利客,白首千百辈” 的风气 —— 官员们为名利奔忙,即便老到白头也不肯退隐,甚至有官员为保权位不择手段(如白居易曾批判的 “贪吏害民” 现象)。而高郢在七十岁(古代 “致仕” 常规年龄)主动退休,恰是对 “知止不殆” 的践行,成为白居易眼中 “古亦稀,今之代” 的异类典范。

二、再解 “诗中情”:白居易的自我投射与人生焦虑

白居易写此诗时,虽 “年未老”(推测作于他 40-50 岁间,正值仕途中期),却已充满对 “耄及时(年老昏聩时)贪荣不退” 的恐惧。这种焦虑并非无的放矢,而是源于他半生仕隐矛盾的积淀:

1. 首段 “引经据典”:为 “退隐” 立道德合法性,暗合白居易的 “儒家 + 道家” 思想底色

诗的前四句 “富贵人所爱,圣人去其泰。所以致仕年,著在礼经内”,先以儒家经典为 “退隐” 正名 —— 儒家虽重入世,但《礼记》明确规定 “大夫七十而致仕”,主张 “去其泰(过度)”,反对贪恋富贵无度;后四句 “玄元亦有训,知止则不殆。二疏独能行,遗迹东门外”,再引道家思想(“玄元” 指老子)与历史典范(“二疏” 即汉代疏广、疏受,叔侄二人任太子太傅、少傅,功成后主动退休,归乡时百官送行,传为美谈),强化 “知止” 的正当性。

这恰是白居易的思想底色:他早年以儒家 “兼济” 为志,写下《新乐府》《秦中吟》批判现实;但历经 “贬谪江州”(815 年,因上书言事被贬为江州司马)的打击后,道家 “知止”“不争” 的思想逐渐渗透,开始思考 “如何在仕途漩涡中保全自身,避免因‘贪荣’而致祸”。高郢的 “悬车”,正是他理想中 “儒家进退有度 + 道家知止不殆” 的完美结合。

2. 中段 “对比批判”:借 “名利客” 反衬高郢,实则暗讽官场,警惕自我

“清风久销歇,迨此向千载。斯人古亦稀,何况今之代”,先叹 “二疏” 的清风已消散千年,高郢这样的人在古代已罕见,何况当下 —— 暗批中唐官场的浑浊;再以 “遑遑名利客,白首千百辈” 与 “惟有高仆射,七十悬车盖” 形成强烈对比:千百个为名利奔忙的官员,到老都不肯放手,唯有高郢守住了 “致仕” 的底线。

这组对比看似批判他人,实则是白居易的 “自我警醒”。他一生多次身处名利场:早年任左拾遗时,因直言进谏触怒权贵;晚年任太子少傅、刑部尚书等职,虽位高权重,却目睹了太多官员 “贪荣不退” 的结局(如他的好友元稹,晚年为相位奔波,最终积劳而逝)。他害怕自己也沦为 “白首名利客”,因此将高郢视为 “反向镜子”—— 照见官场的丑态,更照见自己可能陷入的深渊。

3. 末段 “直抒胸臆”:以 “自儆” 收束,暴露白居易的深层困境

诗的结尾 “我年虽未老,岁月亦云迈。预恐耄及时,贪荣不能退。中心私自儆,何以为我戒。故作仆射诗,书之于大带”,彻底撕下 “咏人” 的外衣,转向 “自白”:我虽未老,但岁月已匆匆,提前害怕年老昏聩时,会因贪恋荣华而不肯退休;内心私下警醒,却不知以何为戒 —— 于是写下这首诗,系在衣带上(“大带” 为古代礼服配件,象征礼仪与自律),时刻提醒自己。

这短短八句,道尽了白居易一生的核心困境:他始终无法彻底摆脱 “仕” 与 “隐” 的撕扯。他不像陶渊明那样能 “不为五斗米折腰”,也不像王维那样能 “半官半隐” 得彻底 —— 他有儒家的责任感,放不下 “致君尧舜” 的理想;但又有道家的清醒,深知官场的风险与人性的弱点(“贪荣” 是人之常情,稍有不慎便会沉沦)。因此,他只能通过 “书诗于大带” 的仪式感,强行给自己立 “戒”—— 这既是对高郢的致敬,更是对自我欲望的约束。

三、终扣 “人生脉”:此诗是白居易 “仕隐观” 的缩影

若将此诗放入白居易的人生轨迹中,会发现它并非孤立的 “咏贤” 之作,而是他一生思想演变的 “中间站” :

早年(30-40 岁):他是 “猛士”,写下 “惟歌生民病,愿得天子知”,此时若写高郢,或许会赞其 “清廉”,而非 “退隐”;中年(40-50 岁,作此诗前后):经历江州贬谪后,他从 “兼济” 转向 “半兼济半独善”,开始思考 “进退之度”,高郢的 “知止” 恰好击中他的焦虑;晚年(60 岁后):他终于践行了 “知止”——67 岁时以刑部尚书致仕,退居洛阳香山,自号 “香山居士”,每日与僧友饮酒赋诗,彻底放下官场执念。从 “预恐耄及时,贪荣不能退” 的担忧,到 “挂冠辞冕归故乡” 的实践,《高仆射》中写下的 “戒”,最终成为白居易晚年的 “行”。这首诗的价值,不仅在于歌颂了高郢的美德,更在于它真实记录了一个 “理想主义官员” 在现实中如何挣扎、自省,最终找到 “进退平衡点” 的心灵历程 —— 这也是白居易能超越许多唐代诗人的原因:他的诗,从来不是空洞的咏怀,而是 “直面人生困境的自我解剖”。

网址:理想主义 在现实中如何挣扎、自省,最终找到 进退平衡点 https://www.ashwd.com/news/view/188035

相关内容

理想主义 在现实中如何挣扎、自省,最终找到 进退平衡点红网夜读|自省与自律:通往内心和谐之路

真的是,原来一秒CP在现实中也能找到,而且还是HE结局!太让人激动了!

如何找到和放下自己

在烂泥中挣扎求生,却见不得别人苦难!

在《边水往事》剧本的创作中,会讲求平衡点,于是算让沈星第一集就遇见了貘…

姬谭音遨游在老师的星图,最终找到第三关破解之法

现实的冷酷逐渐将兆喜推向绝境,在绝望中…

他在暗夜中挣扎三年,为父亲洗刷冤屈,为警方传递情报

夜读|聪明的人,知进退,懂取舍,识深浅