读书 | 以古典之笔叩问当代精神,南京00后作家杜峤的文学进阶路

研读诗词佳作,如杜甫的诗,感受古典文学的魅力 #生活乐趣# #读书乐趣# #经典著作#

《艾叶绿》《十万嬉皮》《惊鹿记》……2024年,南京00后作家杜峤发表了十来篇中短篇小说,丰饶的语言,细密的表达,每一篇都让人印象深刻。在这一年,杜峤的作品屡屡登上各大文学排行榜,在刚刚过去的9月,他获得了凤凰文学奖“年度青年作家奖”,这是对他过去一年整体创作的肯定。

杜峤

一

2024年1月,杜峤在《西湖》上发表《惊鹿记》,意象之古雅,语言之丰饶,让人像是走进词语密林。难能可贵的是,海量词汇织绘的细密画面呈现出年轻作家不常见的静气。

“因为我是写古诗词起手的,偏古典的语言风格,还是延续到了小说创作里。”杜峤解释说。2000年,杜峤出生于南京,从小学到大学,他都在本土学校就读。初中时期,杜峤大量阅读古诗词,读得多了,开始钻研平仄韵律,自己写诗填词。年龄所限,他错过了论坛时代,但在贴吧,他结交了众多热爱古典诗词的同好,有的至今仍是好友。

到大学一年级,杜峤才开始写小说,他回忆说,当时他接触到了卡夫卡、博尔赫斯,他们的作品给了他巨大的震撼,“文学这个东西还能这么玩?”这让他从中国古典诗词中抽出身来,开始动笔写小说。

就这样写了三年,四处投稿,却一直石沉大海。直到参加《收获》杂志举办的一项比赛,他同时入围了三篇,这才被文坛“看见”,才有了发表作品的机会。

杜峤那一时期的小说创作可以用“疯狂”来形容,短篇小说“一个月能写一两篇,甚至两三篇”,《作品》杂志的“超新星大爆炸”栏目向他约稿,同期要发一位作者五六篇短篇小说,这个栏目给了他两个月的时间,他一边忙考研,一边写小说,仅一个半月就如期交稿。“现在,我一个月一篇都算比较勤奋的了。”杜峤笑说。

作为土生土长的南京人,本土元素也自然渗透到杜峤的文学创作中,虽然是以隐秘或不明显的方式。在回忆起《惊鹿记》这篇小说的写作缘起时,杜峤说,它写于2021年的暮春,“可能是我某次去鸡鸣寺或栖霞寺后,便起意写僧人们的一个故事;或是偶然读到九色鹿之类的佛典或楞伽经中的渴鹿之譬,心中有所感应,便想从几句经文中衍出一段波折来”。文中的枕霞寺原型就是栖霞寺。而在另一篇小说《如何证明一场不存在的地震》里,那里的鼓楼就是南京鼓楼。

2024年这一年,杜峤共发表了十余篇中短篇小说,《焚诗记》《闻歌记》《照相记》《破镜记》《午夜布宜诺斯艾利斯》《普洛斯彼罗的魔杖,或哪吒闹海》《观沧海》……所发刊物包括《当代》《西湖》《天涯》《钟山》等名刊。《十万嬉皮》采用双时空叙事结构:一端重构普希金决斗前的历史场景,另一端融入当代嘻哈文化元素,通过时空对话探讨艺术自由的永恒命题,被青年评论家视为“00后作家突破代际标签的里程碑”;《永年》尤能展现其优长。回环镜像和互文链条,激发古典情致与奇异想象跨时空的化学反应,显影出文本与世界的隐秘关联,入选人民文学出版社《2024短篇小说》年选;而《惊鹿记》以印象派笔法描绘主人公在民国与现代双重时空中的精神困境,与双雪涛、班宇等名作家同列《收获》文学榜短篇小说榜。

基于杜峤2024年文学创作的表现,2025年5月,《当代》杂志授予他“文学拉力赛奖年度青年作家”;刚刚过去的9月,第四届凤凰文学奖年度青年作家奖也颁给了他。

到现在为止,杜峤已发表了30万字,目前有两本小说集在出版中,还有一本小说集在洽谈。2026年,或还是杜峤的丰收年。

二

无论是《永年》中清代篆刻家赵之谦和当代一所学院师徒的故事,还是《十万嬉皮》中普希金的决斗与当代嘻哈文化,杜峤一直热衷于古今命运的映照和互文。这构成了他写作的一条主线。用他的话说,“我想把古典文化跟我们当代人的城市生活,也就是比较现代的经验去做一个连接和共振”。

而在这条主线之外,杜峤还有一条写作脉络,那就是关注城市人的精神生活。在现代都市题材中,杜峤关注的多是内在的精神层面,“因为外在的社会生活,我不能很肤浅地把它直接写到小说里,这需要给我一个充分思辨、归纳的时间,可能它不仅是作家要做的工作,还需要有哲学家来共同做这件事。包括对我们这个时代的看法,对我们这个时代的反思,对时代精神的归纳。”在杜峤看来,这其实是一项高难度的写作,也是他未来的发展方向,但就目前来说,“人性或者说心理,是我现阶段更好掌握、更好表达的”。

在写作中,杜峤很少从自己的生活中去汲取灵感,他更多地从间接经验——比如知识,比如他人的生活——中去汲取写作题材,“写作就像一次冒险,我喜欢写别人的生活,就是用想象力去进行一种探索,这比写自己的生活更有意思。”杜峤说。

之所以如此,更大的原因或许在于,他们这一代人,“生活在城市里面,基本上就两点一线,学校和家,在生活经验上比较匮乏”。这是E世代的共同经历,他们的成长伴随着互联网的普及,现实生活经验少之又少。

从2000年杜峤出生算起,至今为止,21世纪的日历即将翻过四分之一。这25间,技术迭代带给社会生活翻天覆地的变化。对于一位年轻的写作者,不可避免地受到新技术的强烈冲击。这两年,杜峤明显感觉到AI带给写作者的压力。“它在语言上重塑了一套审美标准,几秒钟内会写出非常非常繁复华丽的句子,包括它会写出很多灵光一现的比喻修辞,可能人类作家都不一定能想到或者说要想很久。但是我觉得它还是相对来说还是生硬的,没有灵魂的,对文章的整体还缺乏把控,它可能只是一个做局部的工作。”但这也足以让六七成的作家偃旗息鼓败下阵来。而至于未来,杜峤认为,作家可能成为一种类似于导演或者策展人的角色。“AI是我们的工具,我们做一个整体的调度,我们做一个思想上的工作,整体的审美上的把控。可能很多人会觉得AI会取代人类作家,但是我觉得不会。未来大概率会变成这样一种情况:AI变成人类的工具,人类变成一个AI的使用者、操控者,就像我们用字典一样,可能AI是个更高级的字典而已。”

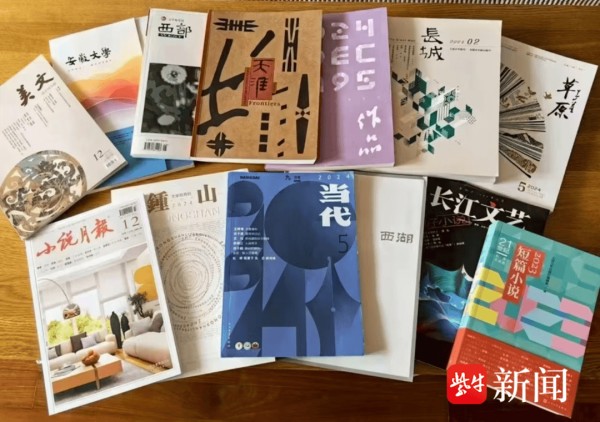

发表杜峤小说的刊物

三

杜峤目前在西北大学创意写作专业就读。在读学生的身份,让他有大量时间用来阅读、学习;同时,不算大的年龄让他也不想将自己的写作风格固定下来。

久久读书人的短经典系列、中经典系列,包含了几十位上百位作家的小说,杜峤从中看到了短篇小说风格的多元化,也从中学习、提升了自己的写作技术。

在他的阅读视野中,阿根廷的塞萨尔·艾拉与智利的罗贝托·波拉尼奥同为精神同行者,“我现在非常喜欢波拉尼奥,我觉得他是可能是20世纪最伟大的作家,虽然他很大部分作品都是20世纪写的,但是我觉得他写的是一个21世纪人的生活。”

杜峤觉得自己的作品里或许受到他们的影响而有了他们的影子。“我早期的一些作品,很明显有博尔赫斯的影子,现在的话,我对波拉尼奥的学习或者说致敬,可能不仅仅是文本层面。他的野心,他的勇气,他妄图写一个史诗性的小说,万花筒式地全面描摹我们极度多元化、极度碎片化、极度复杂化的时代,这对我震撼很大。我们当代其他作家还在写非常破碎的,非常微小的部分,他已经有了这样的雄心。”而这,也是杜峤未来努力的方向。

杜峤目前在写一篇6万字以上的大中篇,目前还没有想好要不要把它写成长篇。“可能写到10万字它就是长篇了,目前来说它就是一个大中篇的体量。写的是一个废墟题材,就是城市废墟——一个城市,因为各种原因,荒废成为废墟。我想写那么一个废墟异托邦的故事。”这也是他的毕业作品。

对于未来写作的规划,杜峤说,按部就班地先写写短篇,尽量写得慢一点,写精品,一定要写出“自己”满意的小说,“我现在不太想以外部的标准或者说评价来改变自己的写作方式和写作风格”。“新人作者想发表想被关注其实挺难的,可能要做一些妥协让步和迎合,去迎合一些文坛主流的风格和样式,试着去削足适履,做出一定的牺牲。我现在想清楚了,我觉得没有必要,还是要做自己,写自己想写的东西。”杜峤说。

扬子晚报/紫牛新闻记者 臧磊

校对 朱亚萍

网址:读书 | 以古典之笔叩问当代精神,南京00后作家杜峤的文学进阶路 https://www.ashwd.com/news/view/188340

相关内容

龙族:路明非的时代孤独:当代青年的镜像与精神困境的文学投射《当代》揭晓2024 年度长篇小说五佳

“文都”南京遇“知音”|“南京有浓厚的文学氛围,我期待在这和中国作家交流!”

2024《当代》文学颁奖盛典在郑州举办 王蒙获“2023年度致敬作家”

2024《当代》文学颁奖盛典举行

世界文学目光汇聚上海 探讨“流变与转化中的古典”

南京“文学公园”春意浓

《当代》颁奖:王蒙获年度致敬作家奖,毕飞宇等获长篇小说奖

哀悼!著名作家去世,曾在南京读书

灵魂有温度,笔下方有光芒,《铁扬文集》构建出宏大又精微的文学世界