猪八戒,那头被时代“洗白”的黑毛猪

《西游记》中的孙悟空、猪八戒、沙僧形象深受儿童喜爱。 #生活知识# #文学名著#

《花窗三十看“西游”》,赵毓龙 著,广西师范大学出版社出版

在踏上《西游记》研究的学术之路小20年后,青年学者赵毓龙“花窗”为喻,提出30个问题,试图以之为窗口,从百回本《西游记》的文本生成、“五圣”的形象演变、重要角色(如观音、太白金星、“小妖”群体)的功能和生成脉络这三个维度,带领读者真正走进这部奇书。

>>内文选读

区分人物:黑皮相被忽略

原著中的猪八戒是一头地地道道的黑毛野猪。第十八回,作者借悟空之眼来观察八戒:“只见半空里来了一个妖精,果然生得丑陋:黑脸短毛,长喙大耳;穿一领青不青、蓝不蓝的梭布直裰,系一条花布手巾。”“黑脸短毛”四字将猪的品种交代得很清楚。再如第六十七回,为清理七绝山稀柿衕的污秽,八戒现出本相,变作一头大猪。书中描写道:“嘴长毛短半脂膘,自幼山中食药苗。黑面环睛如日月,圆头大耳似芭蕉。”这更清楚交代其本相是黑毛野猪。第七十六回中还有一处细节。猪八戒被白象精擒住,泡在后洞池塘里褪毛。悟空变作一只蟭蟟虫,飞进后洞,看那八戒:“那呆子四肢朝上,撅着嘴,半浮半沉,嘴里呼呼的,着然好笑,倒像八九月经霜落了子儿的一个大黑莲应上文“黑脸短毛”“黑面环睛”等语。

由于本相是黑猪,猪八戒变化人形时,也不会是白净秀气的。如第十八回高太公回忆八戒初到家时的模样,就说他是“一条黑胖汉”。再如第八十二回,八戒与地涌夫人的婢女套话,也变成“黑胖和尚”模样。若是白毛猪,应该变作白胖和尚才对。

那么,为何读者脑海中难以形成一个“黑”猪八戒形象呢?笔者以为,一个重要原因,是写定者在文本中没有刻意强调八戒之“黑”,反而刻意强调沙僧之“黑”,这在对他们的并置描写中,体现得格外明显,如:

那怪又道:“这黑长的是沙和尚,这长嘴大耳的是猪八戒。”(第三十二回)

忽见猪八戒相貌丑陋,沙和尚面黑身长,孙行者脸毛额廓。(第六十八回)

见猪八戒嘴长,沙僧脸黑,孙行者眼红。(第九十一回)

古代小说刻画人物,讲究“同而不同”,这既是对人物气质的要求,也是对人物形貌的要求。对相同、相近的人物,要善于抓住其个性特质,予以放大。

作为“五圣”中的徒弟,悟空、悟能、悟净是与唐僧构成对比反差的一组形象。后者生得仪表堂堂,丰神俊秀,令人倾慕。与之形成强烈反差,前者就要生得狰狞丑陋,叫人心生畏惧,起码是厌恶。第九十六回,寇员外的老婆穿针儿听说有东土高僧来到,就要去瞧热闹,童仆急忙阻拦:“奶奶,只一位看得,那三位看不得,形容丑得很哩。”这就生动地呈现了师父与徒弟的反差。

但徒弟之间又要区别开来。悟空是比较好区别的,如之前所说,查耳朵、磕额头、塌鼻子、高颧骨、缩腮帮、勾嘴巴……随便拣出哪一个“猴相”特征,都可以突出他的与众不同。况且,他身高不满四尺,比小孩子还矮一头,师徒四人站在一起拍全家福,悟空就是最显眼的“谷底”——踩着高跟鞋,都能走到桌子底下,如此身材,一望便知。

八戒与沙僧都是黑脸的魁梧汉子,为将二者区别开来,写定者便更多强调八戒的“猪相”,即“长嘴大耳”。这几乎成为与悟空的“毛脸雷公嘴”一样的高频词,如:

(小妖)急跑进去报道:“大王,不好了!那长嘴大耳与那晦气脸的和尚,又来把门都打破了!”(第二十九回)

那蓝旗手急报道:“大王,有一个长嘴大耳朵的和尚来了。”(第七十六回)

他没有动物本相,很难叫人第一时间捕捉到漫画式的脸部特征。因此,“黑脸”就成为他的形象标识。

连悟空也这样去区别两个师弟。第九十七回,悟空对强盗说:“那个黑脸的,是我半路上收的个后生,只会养马。那个长嘴的,是我雇的长工,只会挑担。”

既然悟空这样讲,两个师弟也不敢有怨言。书中反复用这种并置描写的方式区别八戒和沙僧,人们很容易记住“长嘴大耳”,反而忽略八戒的黑皮相。

媒介差异:黑皮相被洗白

在“西游”故事跨文本、多媒介传播的过程中,图像等文本系统对八戒形象的塑造,又将其进一步“洗白”。

明清时期的小说多配有插图。作为重要的“副文本”,插图不仅起到美化作用,也直接影响读者对于文本的理解。插图能够对关键情节进行强调与说明,也可以帮助读者在脑海中构建具象化的人物形象。

明清时期《西游记》的各种版本大多配有插图,无论“世本”“李评本”“张书绅本”等繁本,还是“朱本”“杨本”“杨闽斋本”“闽斋堂本”等简本或节本,都配有成百上千的插图。许多插图又可以单独形成影响,进一步扩大范围。比如明代万历年间修建的蒙古族鲁土司属寺东大寺,现存主持鲁嘉堪布活佛官邸一处,其中保存了194幅完整的清代《西游记》壁画,其情节流程与百回本基本一致,但它实际上不是对原著文字的“图解”,而主要以“李评本”插图为底本。由此可见这些插图影响之大。

当时没有彩色的随文插图,只有黑白底的阴阳文,为了照顾整体的画面效果,同时清晰表现人物面容,插图中的猪八戒基本都是黑线白底的。

这是容易理解的。试想,米老鼠的本相是一只黑老鼠,为何涂一张白脸?因为这是一个动画形象,其吸引人的浅表形式之一,就是生动而夸张的表情。在早期的黑白屏幕里,如果将米老鼠处理成“大黑脸”,观众就领略不到他的“巧笑倩兮,美目盼兮”,视力稍微差一些,可能只看到两小一大的黑色圆圈,在屏幕上晃动,谁会觉得这只老鼠可爱呢?只好违背自然主义原则,将米老鼠涂成小白脸。米老鼠戴白手套也是同样道理,目的是叫人看清手部动作细节。

这还是在动画技术已经十分发达的现代,回归古代单色版刻插图,自然主义的要求更是难以实现的。如果遵循原著,将八戒塑造成黑猪,视觉效果就会很差。比如杨闽斋本的插图,就将八戒刻画成黑猪,其插图又是“全相”式,即上图下文,画面所占比例本来就小,又要呈现人物全身。乍看上去,八戒的模样十分古怪,仿佛人身子上顶了一只菱角。至于看清楚眉目,简直想都不要想。相比之下,“世本”“李评本”等繁本的插图处理,就合理得多。白底黑线,八戒的眉目就看得更清楚了。

何止八戒,沙僧的黑脸也被洗白,甚至书中各种深色号皮相的妖魔(比如黑熊精、青牛精、青狮精等)也都被洗白了。为了提高画面质量,增强表达效果,这种牺牲也是必要的。

等到转为彩绘形式,八戒的黑皮相便可以呈现出来了。如清代无名氏的《彩绘全本西游记》,其中的猪八戒就是一头黑猪—线条纯黑,底色较浅;眉眼勾勒得细致,不会被压盖。这就比较接近原著形象。

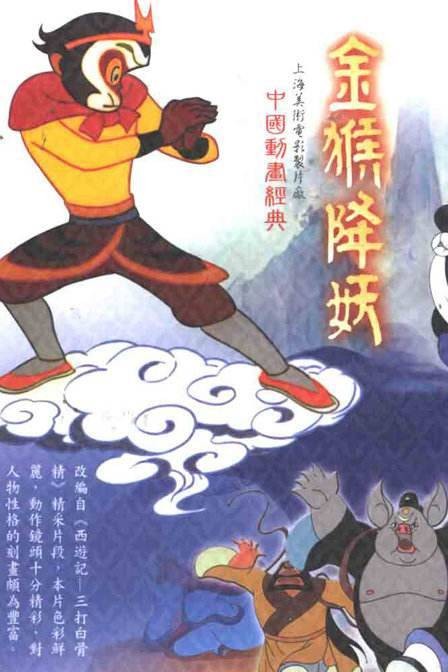

即便画面动起来,这种处理方式也不会影响表现效果。比如上海美术电影制片厂的《猪八戒吃西瓜》《金猴降妖》,其中的八戒都是黑皮相,也是线条纯黑,底色较浅,丝毫不影响人物情态。

转到戏曲舞台上,老猪皮肤的色号可以更重。戏曲是一种程式化、写意化的艺术,净角要勾脸,从而强化艺术效果。八戒的脸谱属于“象形脸”,即将动物的面部形象图案化。深黑的底色,辅以强烈对比的白色线条,将眼窝、鼻窝、嘴窝勾勒出来,不仅不会掩盖五官,反而使其得到突出。伴随演员的表演,线条随脸部肌肉发生位移,使其表情更为夸张,也更为滑稽。

只不过,当代大众对“西游”故事的接受,主要是通过影视剧实现的。与传统戏曲相比,影视剧当然更倾向于自然主义路线,无法给人物勾脸;动画所追求的艺术真实,与影视剧所追求的艺术真实也有相当距离—尽管二者都诉诸屏幕,却是各有艺术传统与表现成规的媒介系统。基于此,影视剧习惯将八戒塑造成一头白猪,而刻板形象一旦形成,就会形成暗示效应,不仅暗示观众,也暗示其他艺术形式。许多当代改编的“西游戏”,居然自我解构,放弃勾脸的艺术传统,只给八戒戴肉色“砌末”;一些插画、连环画,以及动漫、游戏作品,也不在调色工作上动脑子、下功夫,一味媚俗,依循影视剧所提供的刻板形象。如此一来,八戒的黑皮相,便被大众渐渐遗忘了。

网址:猪八戒,那头被时代“洗白”的黑毛猪 https://www.ashwd.com/news/view/188813

相关内容

周一围回应被洗白,网友说洗白一个男的太简单……黑神话悟空中,肉眼可见地,猪八戒小可爱对我们天命人越来越不耐烦了…

耿乐给日本军官脱靴子洗白袜臭脚

我们坚信,黑的白不了,白的黑不了!静待真相!

沈玉容彻底洗白 配享太庙 长公主强制爱

蔡徐坤粉丝W女士承认编造假料助其洗白

《西游记》:为什么唐僧被抓,猪八戒就要散伙?猪八戒为何是“散伙专业户”

肖战最新营业,白切黑+黑切白,古希腊掌管双面的神 你喜欢白战还是黑战?

法院判决后未履行致歉义务,发布“春山学”的黑粉被白敬亭申请强制执行

演员刘大锁发文疑似内涵张大大:可别在那洗白了