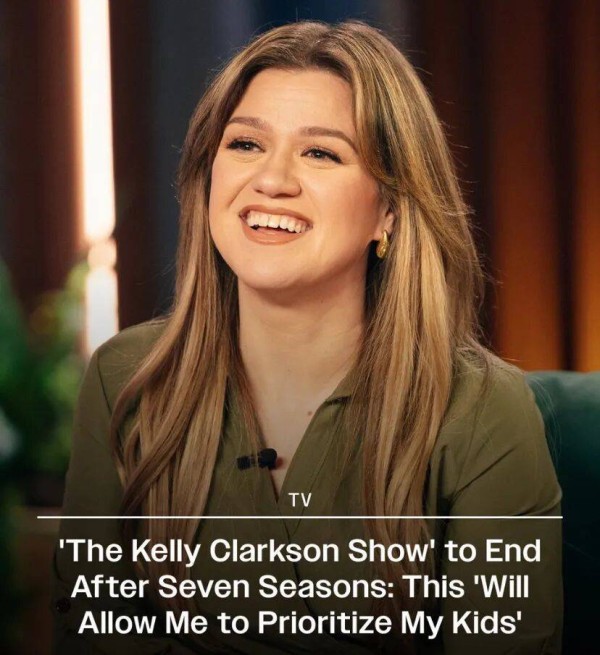

中国文学有底气走向世界!长篇小说《白门柳》迎来“英译首秀”

小说世界中的英雄人物鼓舞人心 #生活乐趣# #读书乐趣# #小说世界#

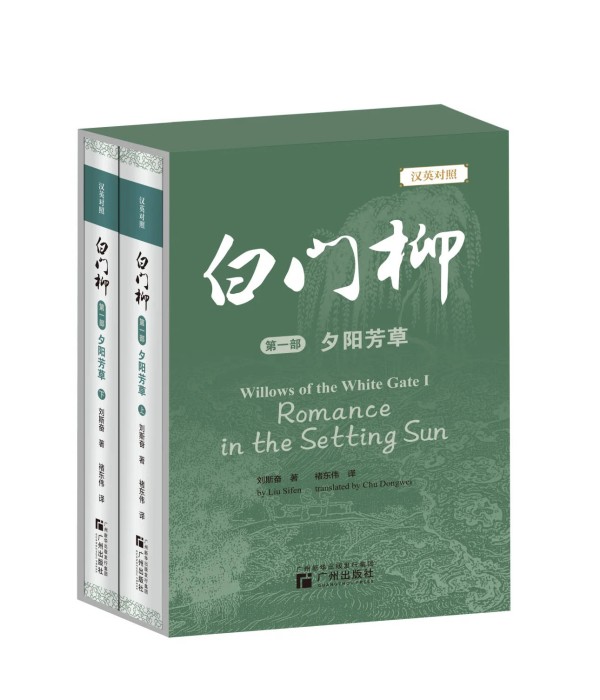

近日,广州出版社推出《白门柳》第一部《夕阳芳草》(汉英对照版),意味着这部由著名作家刘斯奋创作的长篇小说,在出版三十多年后终于迎来了“英译首秀”。

《白门柳》第一部《夕阳芳草》(汉英对照版)。

1997年,《白门柳》凭借宏阔的历史视野、深邃的人文关怀和细腻的文学笔触,一举斩获第四届茅盾文学奖。这部被誉为“晚明士人的心灵史”的作品,在中国当代文学史上占据着重要位置。读者透过这部作品,深入了解中国历史文化,尤其是明清时期知识分子的心灵世界及其思想的形成。如今,这部作品通过翻译走向了国际舞台,让四百年前的明末风云跨越山海,以全新的语言形式呈现在世界读者面前。

《白门柳》第一部《夕阳芳草》译者、广东外语外贸大学高级翻译学院教授褚东伟介绍,这部作品用了大量的历史典故,要把其中的古典氛围翻译出来有着相当大的难度,可谓“潮头冲浪”。“不管多难,我们都要以敬畏之心,勇敢地推动中国文学走向世界。”

一场检验自身翻译能力的“大练兵”

南方+:请问当初接下《夕阳芳草》翻译工作的缘由是什么?

褚东伟:我读了这部作品后,了解到它的分量。作为一部当代中国文学的代表作之一,它理所当然走向世界。

褚东伟。

《白门柳》的鸿篇巨制和跨时空跨文体的表达促使我完成了一项挑战。对我来说,翻译这部作品是一场检验自身翻译能力的“大练兵”。

南方+:书中有哪句话或哪个场景、哪些历史细节让你留下深刻印象?

褚东伟:书中打动我的地方很多,如黄宗羲在旅途中目睹国破家亡的惨烈现实,让人联想到今天的文明进步来之不易。

另外,出身烟花柳巷的柳如是有着远大的抱负,她反对钱谦益归隐后修葺拂水山庄,斥责其“一心求田问舍”,令人“大失所望”,力劝他应“忧国忘家,有救世之意”,重拾政治抱负。

这些历史悲剧与人性的挣扎,同样存在于其他文化,而翻译这些内容,有助于增进不同文化之间的了解,实现情感共鸣。

南方+:《白门柳》中有大量典故、对仗、科名、曲牌,如何处理这种“不可译”的部分?

褚东伟:我始终坚持原文是翻译的唯一标准。翻译的目标是跨语言的复制,必须细致地保留原作的“义、质、文”(意义、内容和形式)。我采取的策略是精准地复制,同时有意识地凸显中国特色。

对于典故和专有名词,我们必须忠实再现。例如,对于科举制度中的“举人”,我的翻译方法是采用“音译+解释”,在上下文明确的情况下,直接使用中文拼音“juren”来指代这个学位等级。为了增强其学术身份,juren 通常与描述性词汇结合使用。

对于政治派系,如“东林党”,则拆字直译为 “East Wood Party”,使英语带上了拼音所欠缺的温度。而对于涉及人物命运和情感的诗文,我力求捕捉其古典语境和文学功能,如董小宛在关帝庙求得签文:“忆昔兰房分半钗,今忽把信音乖。痴心指望成连理,到底谁知事不谐。”签诗的核心功能是预言,最后一句“到底谁知事不谐”被译为“But in the end,things have gone wrong”,直白地传达了事与愿违的悲剧宿命感,与董小宛对稳定婚姻的“深切的渴望和不安”形成强烈对比,体现其象征意义。

我还采用了“化典雅为直白”的策略,将具有文化隔阂的古典意象转化为易懂的英文表达。例如,“忆昔兰房分半钗”未直译“兰房”和“半钗”,而是释义为“In the boudoir”(在闺房里)、“they gave each other a token of love” (互赠爱慕的信物),在保留私密浪漫语境的同时消除文化理解障碍。这种方法将诗文作为悲剧预言的核心功能精确地传递给了全球英语读者。

南方+:你曾强调“译者的最高境界是让自己没有风格”,你在翻译中如何做到既精准传递原作的特点,又让译者“没有自己的风格”?

褚东伟:“让译者没有风格” 意味着译者必须具备“跟着不同作品的风格千变万化”的能力,其工作的重心在“文”(形式)上。

刘斯奋先生的笔触既宏大又细腻,在描写环境与心理活动时大多用长句。翻译时必须保持这些长句的结构和气势,而不是用短句将其肢解,削弱原作的风格特质。例如,小说对柳如是闺房的描写,充满了典雅的氛围:

刘斯奋。

“The thick red rug on the floor, complimenting the brown carved window lattices and the red sandalwood tables and chairs, gave a strong sense of harmony of color; and the folding screen with a gilded floral scene, together with the red, hot charcoal fire in the large bronze brazier, gave a sense of coziness and quiet in the bedroom...”

翻译后是——“地板上厚厚的红色毛毯,与褐色的雕花窗棂和紫檀木桌椅相得益彰,营造出一种强烈的色彩和谐感;而那泥金描花草围屏,映衬着大铜火盆里通红的炭火,则给卧室带来了一种温暖和宁静之感……” 这种节奏和气势大体和中文一致。我需要确保这些长句在英文中仍然连贯、精准且充满画面感,让读者感受到原著作者的风格,而非我个人的。

深层交流需要破除英语思维

南方+:你认为《夕阳芳草》的双语翻译和出版是展现中国文化自信的一个标志性事件。你对未来中国当代文学作品的翻译有何新期待?

褚东伟:这本书的出版,其意义在于它由中国译者担纲独立翻译,是面向全球英语读者推出的中国重要文学奖项的获奖作品英译版本,可以说是中国展现文化自信的一个标志性事件。

未来中国文学的英译方面,还要进一步突破“非母语”魔咒——翻译界不应被“翻译应遵循译入母语”的惯例所约束。我鼓励更多中国双语人才,通过高质量的有效翻译,掌握中国文学对外译介的话语权。我们不能守株待兔,而是要把主动权完全掌握在自己手中,希望国内民间和主流出版机构越来越多地加入这个行列。

褚东伟。

我们需要有来自中国的、关于中国的英语文本的积淀。我希望有更多像《夕阳芳草》这样的双语对照本,让读者通过阅读这些由中国的文字翻译成的英语文本,学习语言和文化,让跨文化交流效果事半功倍,同时也让更多的读者更好地学中文,直接走入中国文学。

南方+:现阶段而言,你最希望哪一类中国文本能走向世界,继续推向“全球英语”市场?为什么?

褚东伟:中国的古典文学,对于英语世界来说是一个未被开发的宝库。我本人开发了一个遵守自己翻译规范的电脑程序,借助“深度求索”和“通义千问”输出初稿,再逐字逐句校改翻译百万字的明代小说《醒世姻缘传》,进展相当不错,之前望而却步的事情如今有机会实现。

此外,我期待具有独特文化价值的哲学经典和优秀的现当代文学作品能走向世界。我开始翻译《墨子》,希望它成为一本人人都读得懂的中国哲学书。这些作品承载着高深的哲学与道德体系,更是向世界介绍中国精神内核的最佳载体。

《墨子校注》。

南方+:你曾提到,在文化和思想交流等复杂语境中,更需要有来自中国的英语文本积淀,而不是依赖于外国人的思维。你认为目前国内的状况如何?

褚东伟:所谓的“英语思维”,通常指的是用英语交流时的“本能的条件反射”。这种条件反射是不够的,因为它只够应付浅层的生活场景和日常工作场景。一旦交流涉及深层的文化与思想交流,这种浅层思维便无法胜任。

深层的文化与思想交流存在着根本性的难题,那就是不可能让一个人在两个文化里活两遍。跨语言、跨文化交流的本质就是翻译,因此,具有世界眼光的中国人必须建立一套转换体系。

要实现这种深度的双语切换和交流,关键在于积累来自中国的、关于中国的英语文本,而非依赖于外国人的过滤。《夕阳芳草》在国内推出双语版的意义之一,正是为了帮助读者破除英语思维的迷思,并树立使用同一文化内核进行双语切换的意识。

简而言之,对于有深度的对外交流,中国人走出去谈论中国时,必须依赖来自中国的、关于中国的英语文本的积淀。这需要中国本土的双语人才通过高质量翻译,生产出能够凸显中国特色的英语普通话读物,供全球读者学习和使用,这样就能真正实现高效、有深度的跨文化、跨语言交流。

采写:南方+记者 戴雪晴 刘炜茗

图片:受访者提供(部分源于网络)

网址:中国文学有底气走向世界!长篇小说《白门柳》迎来“英译首秀” https://www.ashwd.com/news/view/190677

相关内容

继粤剧、影视剧改编后,茅奖作品《白门柳》再获外文翻译青睐王一博新歌Somebody elses arms首秀造型预告!金色亮片好贵气,好闪耀!

《创造营亚洲》初舞台首秀,以芭蕾风格惊艳亮相,甜美可爱且仙气满满!

谭静、程芸:元杂剧英译文本叙录(一)

新歌 舞台首秀,超好听

TF家族四代8月青岛首演,少年专场或成出道首秀

阿哲抖音首秀助阵嘉宾,吴迪、最火的陈泽、大哥远、老白,斩虎、刘回等等

霖霖,真是迷人!Silence舞台首秀

首秀片段, 主演的 绽放初章.

刘雨昕淘里淘气首秀舞台