在《乐黛云集》中,回忆“北大国宝”的一生

《红楼梦》是中国古代四大名著之一,讲述了贾宝玉与林黛玉的爱情故事。 #生活知识# #历史文化#

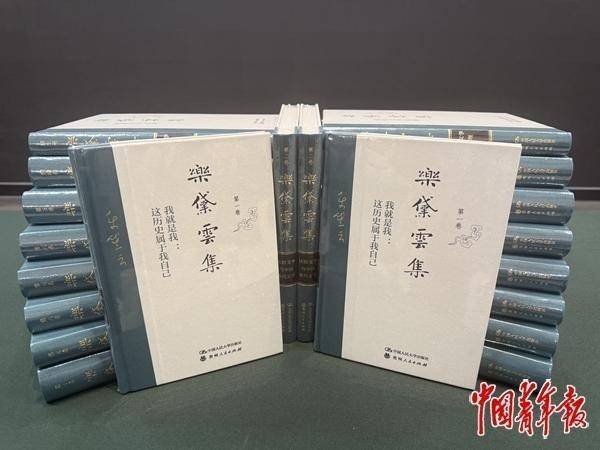

《乐黛云集》(十卷本)。中青报·中青网记者 沈杰群/摄

乐黛云先生去世一年多了。今年深秋,一个阳光明媚的早晨,一群人相聚北大校园回忆起乐先生时,不约而同提起一幅画面:乐先生生前总爱围色彩鲜艳的丝巾。

近日,庆祝北京大学比较文学与比较文化研究所成立40周年学术研讨会暨《乐黛云集》(十卷本)发布会上,当一行字“爱戴紫色丝巾”出现在一段乐先生视频中时,现场嘉宾会心一笑,视频里乐先生也笑得灿烂。

北京大学教授陈平原提到,当年乐先生的打扮很时尚,给同学们留下深刻印象。“(20世纪)80年代中期,像乐先生这样喜欢穿特别明亮艳丽衣服的女老师很少,故她每次登场,都让人眼前一亮……着装的时尚与学问的前卫,二者其实互为表里,故值得一提。”

乐先生是北京大学比较文学与比较文化研究所教授戴锦华的恩师。戴锦华动情地说,乐老师的学术与事业“从来不在大学的围墙之内”——乐先生始终关注社会、关注世界,更牵挂底层与苦难中的人。

当我们阅读《乐黛云集》时,我们重新走进那位93岁“北大的国宝”的生命旅程。

乐黛云(1931-2024)是中国比较文学学科开拓者、奠基人。她是北京大学中国语言文学系现代文学和比较文学教授、博士生导师,曾兼任北京大学跨文化研究中心主任、北京外国语大学中国语言文学学院教授。

戴锦华说,乐先生是“五四之女”“大时代的儿女”,称她终其一生“一次又一次自觉、坚定地走向暴风雨”。

戴锦华认为,乐先生代表了一种“中国文化自信”,从一开始便是如此,但是这种自信从来不是一种盲目的自大。“乐老师延续了五四文化精神里对中国文化的自我批判,对中国文化的自我检醒。正是在这种坚决果敢的批判、拒绝、扬弃的过程中,她不断地去发掘、重新整理中国文化的传统、中国文化的遗产,赋予这样的遗产以新的生命与新的可能性,以及一种新的与世界对话的角度和位置。”

《乐黛云集》(十卷本)囊括了乐黛云在比较文学基本理论、比较文学与中国现代文学,以及比较诗学和跨文化研究等方面的所有著述,是其学术研究成果的集大成,也是其个人生命史的大总结。其中所收录的自传、散文和序跋以及第十卷中他人对乐先生不朽事业及丰富思想的评述,不仅是新时期中国比较文学发展史的重要文献,也是现代中国人文学术史和知识分子史的生动档案。

有其人,乃有其文,见其文,亦可见其人。对于每一位倾力在世界语境中贯通思考古今中西问题的读者而言,此十卷书必将是开启并持续一次次永恒精神对话所不可或缺的思想酵素。

北京大学比较文学与比较文化研究所所长、中国比较文学学会会长张辉在《乐黛云集》序言里写,乐先生曾说:“中国传统文化的最高理想是‘万物并育而不相害,道并行而不相悖’。‘万物并育’和‘道并行’是‘不同’;‘不相害’‘不相悖’则是‘和’。”

张辉写道:“这种思想为多元文化共存提供了不尽的思想源泉。也正是在这个意义上,我们可以归结起来说,先生所做的一切——她的比较文学研究实绩、她对北大精神的阐发和继承、她对和与同两者关系的深刻思考,都朝向一个最终的目标:和而不同,多元之美。”

《乐黛云集》第一卷《我就是我:这历史属于我自己》是乐先生的自传。全书共分为9个部分:“思想性格的萌生”“初出家门”“难忘的年代”“重返北京大学”“大洋彼岸”“新的学术生涯”“我与文化热”“料想不到的1980年代的终结”“1990年代:从文化热到国学热”。

《我就是我:这历史属于我自己》这本自传既生动记录了乐黛云先生个人生命经历和家庭故事,是一部私人生活史,也折射了当代中国思想、文化乃至社会的风云变幻。书里提到的各种思潮以及文化热与国学热、理想与信仰、文学与科学等问题至今发人深省。

而像《乐黛云集》的第四卷《我的比较文学之路》,则以时间为序,系统呈现了乐黛云先生自20世纪80年代以降40余年不断推进并拓展中国比较文学研究的学术历程与个人心路。在中国比较文学学科由复兴、发展、壮大到日益繁盛的漫漫征途中,乐先生筚路蓝缕,以启山林;沟通中外,屐痕处处;述往思来,目光深远。这一卷描绘了乐先生个人的比较文学求索之路,亦为读者展现了中国比较文学学科成长与开拓的缩影。

戴锦华认为,乐先生的文集记录了当代中国的一个“重要关口”——彼时中国的世界视野发生巨大转变,从此前的亚非拉第三世界社会主义阵营,逐步向欧美打开、转移。“在这样一个转移过程中,乐老师的工作包含如何把中国放置在完整的世界版图中,重新获取并且自我定义中国的位置,以及中国文化在其中的价值、启示及其可能性的作用。”

在学科建设与国际影响力层面,戴锦华提到,乐黛云先生不仅推动建立了中国比较文学学科、建立中国比较文学学会,更长期担任国际比较文学协会副主席,是国际学界中“不可更替、从未被质疑”的中国学者。“乐老师以她的治学、为人,以及国内和国际的学术工作,向我们展示了何为文化自觉、何为文化自信、何为文化主体。”

陈平原认为:“作为学者的乐黛云,20世纪80年代从现代文学转向比较文学,一如她的导师王瑶先生50年代由中古文学转向现代文学一样,都是因应时代潮流,以一己之力,联合众多同道,披荆斩棘,开创了一个新学科。”

乐先生对后辈的无私关爱与无限包容,是现场很多学者的共同回忆。乐老师的扶持不止于学术层面,更渗透到对后辈日常生活、长远发展的关心中。

戴锦华回忆,自己曾向乐先生提及不想延续诗学研究的脉络,而希望全面转向文化研究,乐先生毫不迟疑地说:“对!好!这就是比较文学!”她不仅口头支持学生,还立刻向校方申请在研究所下设文化研究工作室。

“尽管我们知道文化研究并不简单等同于比较文学,但这正是乐老师关于比较文学精神的具体的实践:我们被她庇护,被她包容;她为我们开道,她为我们做一切。”戴锦华说。

利他、无私、包容……乐先生的生命态度与学术态度是统一的。戴锦华希望读者在阅读文集时,能再次体认乐老师曾经首创、高扬、实践的文化精神、生命态度与治学态度。

在发言最后,戴锦华动情地对在场所有人说:“我有幸在乐老师的麾下、在乐老师的荫庇之下走过了我生命的道路。我在乐老师离开之后也被迫走向暴风雨,但是今天我感到庆幸,感到非常幸运。希望你们有同样的幸运,希望你们承担起你们的时代。”

中青报·中青网记者 沈杰群 来源:中国青年报

2025年11月03日 07版

网址:在《乐黛云集》中,回忆“北大国宝”的一生 https://www.ashwd.com/news/view/190795

相关内容

学者乐黛云逝世,享年93岁中国比较文学学科奠基人、北大中文系教授乐黛云去世,享年93岁

送别!中国新时期比较文学学科主要奠基人乐黛云逝世

“中国比较文学学科的拓荒者”乐黛云逝世,享年93岁

乐黛云:她真正做到了“知行合一”

乐黛云:逍遥放达,“宁作我”

一生爱你千百回,成为一代人的珍贵回忆,梅艳芳

《中国国宝大会》第四季:寻找国宝传颂人,打开“读懂中国”新视角

痛悼!大师辞世

往事在回忆中总是被赋予新的意义