再读马克·吐温的《王子与贫儿》:专制社会中权力与苦难的制造

《偷影子的人》马克·吕克·吐温:想象力与情感的交织 #生活乐趣# #阅读好书推荐#

马克·吐温

马克·吐温是19世纪美国批判现实主义文学的杰出代表,代表作《艰苦岁月》《镀金时代》《败坏了赫德莱堡的人》《百万英镑》《卡拉弗拉浮现的著名跳蛙》。

《王子与贫儿》《王子与贫儿》发表于1881年,这是马克·吐温的一篇童话故事。故事说以16世纪英国都铎王朝为背景,通过王子爱德华与贫儿汤姆·康蒂身份互换的离奇情节,构建了一个检验社会本质的思想实验。这部小说不仅是一个关于身份错位的故事,更是一份关于权力合法性、社会正义与人性尊严的政治哲学宣言。

小说开篇的平行叙事极具震撼力:1547年同一天,两个男孩降临人世——一个在威斯敏斯特宫的绸缎襁褓中被欢呼为“威尔士亲王”,一个在垃圾大院的破布堆里被咒骂为“多余的嘴巴”。这种并置不是文学技巧的炫耀,而是对社会本质的揭示:人的价值从出生起就被阶级制度所定义和固化。

王子爱德华的出生被描述为全国性庆典,“全英国的人都欢喜得发狂了”,但吐温随即以讽刺笔调戳破这种狂欢的虚伪:“这个孩子浑身裹着绫罗绸缎……也不知有多少大臣和贵妇在伺候着他、看护着他——可他却满不在乎。”这里的“满不在乎”是理解专制权力本质的关键:享有特权者将一切视为理所当然,他们的世界是一个自我中心的封闭系统,无法也不愿理解系统之外的现实。

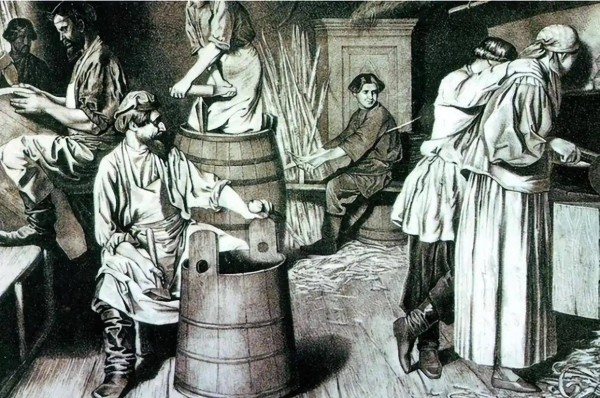

贫儿汤姆的生存环境则构成残酷对照。他生活在“垃圾大院”——这个地名本身就是社会排斥的象征。父亲约翰·康蒂“简直是个流氓,生性残暴”,但这个形象不应简单理解为个人道德败坏,而是制度性贫困的产物。在君主专制下,底层民众被剥夺了尊严生存的可能性,暴力、酗酒、乞讨成为他们唯一的生存策略。汤姆的“幸运”在于遇到了安德鲁神父,这位边缘知识分子教会他读写,更重要的是,通过“国王和王子的迷人故事”为他打开了想象另一个世界的窗口——这个细节暗示了教育如何可能成为阶级意识的启蒙工具。

小说主要情节——两个男孩因外貌惊人相似而互换衣装——是一个精妙的社会学隐喻。当爱德华穿上汤姆的破烂衣服,他立刻从“王子”变成了“乞丐”;当汤姆穿上王子的华服,他立即被所有人认定为“殿下”。这个转变过程揭示了身份的虚幻本质:它不是内在的、固定的,而是由外部符号(服饰、礼仪、语言)和社会承认共同建构的。

吐温以近乎残酷的精确描写了符号暴力的运作机制。爱德华被赶出宫门时,卫兵“不由分说地”将他推出,尽管他反复宣称“我是威尔士亲王”。他的语言——标准的宫廷英语——在贫民窟中成为笑柄,被认为是“疯子的胡言乱语”。相反,汤姆在王宫中最初的惊恐和错误(用袖子擦鼻子、躲藏椅子下)被解释为“殿下的怪癖”甚至“天才的征兆”。权力不仅决定了你是谁,更决定了你如何被解读。

身份互换的实验最终验证了吐温的论点:所谓“天生贵族”不过是精心维护的表演。汤姆通过观察和模仿逐渐“学会”如何做王子,而爱德华在街头流浪中“忘记”了宫廷礼仪。这个过程表明,阶级特权不是基于内在优越性,而是基于一套可以学(也可以失去)的文化资本。当汤姆最终在加冕典礼上熟练地行使王权时,读者不得不思考:如果王子可以“扮演”,那么王权的神圣性何在?

王子爱德华的流浪历程构成了小说最黑暗也最深刻的篇章。通过这位未来君主的眼睛,吐温系统性地展现了16世纪英国底层社会的全景:

司法系统的残暴性在多个场景中暴露无遗。爱德华目睹了小偷被割耳、债务人被囚禁至死、流浪者被鞭笞示众。最令人震惊的是,他本人因“偷窃”一只猪(实为误解)差点被私刑处死,又在监狱中亲身体验了“法律的慢刀”——囚犯在污秽中等待数月甚至数年才得到草率的审判。吐温特别描写了监狱中一位因批评国王而被割舌的浸礼会教徒,这个细节将司法暴政与思想控制直接联系。

贫困的制度化在游民队伍的描写中达到高潮。爱德华加入的这群流浪者不是懒惰的产物,而是圈地运动、战争和经济剥削制造的难民。他们的“犯罪”大多是为了生存:偷一块面包、捡拾柴火、乞讨。吐温借流浪首领之口说出真相:“法律是为富人制定的,穷人的唯一法律就是饥饿。”当爱德华试图以“国王应保护子民”反驳时,换来的是哄堂大笑——这种笑不是对个人的嘲讽,而是对体制虚伪的集体认知。

权力的微观物理学在日常生活场景中展开。客栈老板可以随意殴打疑似疯子的顾客,巡警可以无证据逮捕“可疑分子”,甚至连儿童都可以欺凌看起来弱小的陌生人。爱德华不断宣称“我是国王”,但这种宣言在权力真空中毫无意义。吐温以此揭示:权力不是抽象宣言,而是具体的支配关系;当一个人失去所有社会联系和符号保护时,他的“天生身份”就如风中尘埃。

通过这些经历,爱德华完成了从“王子”到“人”的转变。他开始理解:饥饿不仅是胃的空虚,更是尊严的剥夺;恐惧不仅是暂时的惊吓,更是生活的常态;不公不仅是抽象的恶,更是具体的生存威胁。这个教育过程的高潮是他在监狱中与两名女巫交谈的场景——这两个被指控用巫术害死牲畜的老妇人,实际不过是无法支付赔偿金的穷人。爱德华意识到,许多“犯罪”不过是贫困的别名,而法律是阶级压迫的工具。

与爱德华的向下旅程对应,汤姆的向上旅程提供了观察权力顶端的独特视角。这个贫儿在宫廷中的经历,解构了君主专制的多个神话:

官僚系统的奴性逻辑在汤姆最初的不适中暴露无遗。当他因恐惧而躲藏、因无知而犯错时,所有侍从、大臣甚至国王本人都努力将这些行为解释为“正常”。御医诊断他“暂时性记忆紊乱”,大臣们猜测这是“深奥的政治智慧”,亨利八世国王则认为这是“王族气质的显现”。吐温辛辣地揭示了官僚体系的根本原则:永远不要质疑权力,永远要为权力的异常寻找合理化解。

仪式与真实的分离在加冕准备中达到极致。汤姆被教导各种复杂礼仪——如何持权杖、如何戴王冠、如何在适当时候微笑或皱眉。这些仪式被描述为“国家大事”,但汤姆逐渐意识到,它们与治理国家的实际能力毫无关系。一个象征性场景是:汤姆必须学习在皇家宴会上“优雅地”进食,尽管他内心只想狼吞虎咽——这里的“优雅”不是文明的表现,而是阶级区隔的表演。

信息过滤的专制本质通过汤姆试图了解民间疾苦的挫折展现。当他问起“垃圾大院”时,大臣们回答“陛下指的是皇家花园吗?”;当他提到“饥饿的儿童”时,顾问们保证“在陛下仁慈统治下没有饥饿”。汤姆最终发现,国王被包围在一个信息茧房中,所有真实痛苦都被修辞术过滤成太平盛世的证明。这解释了为什么专制君主往往真诚地认为自己治国有方——他们看到的只是权力为自己制造的镜像。

汤姆的“善治”尝试进一步揭示了制度的荒谬。当他基于亲身经历试图改革法律(减轻偷窃罪刑罚、改善监狱条件)时,大臣们表面上遵从,实际上通过拖延、曲解、选择性执行来消解改革。吐温暗示:在专制体系中,即便君主有善意,官僚机器也会将其转化为维持现状的工具。汤姆最终能够实现的少数改革,都是通过直接干预而非正常程序——这恰恰证明了系统本身的僵化。

专制社会中权力与苦难的制造通过双重叙事,吐温系统化地揭示了16世纪英国君主专制的运作机制及其社会后果:

权力的神学基础在亨利八世与爱德华的对话中被解构。国王宣称“君权神授”,但吐温通过描写亨利为政治目的多次结婚、解散修道院、处死异议者,暗示这种“神授”不过是暴力夺取权力后的自我合法化。

法律作为阶级武器在多个司法场景中被揭露。吐温详细描写了都铎时期严酷的法律体系:盗窃40先令以上处死刑、流浪三次处死刑、批评国王处死刑。但这些法律选择性执行:贵族可以豁免,富人可以通过罚款逃避,穷人则被严惩。爱德华在法庭上目睹了一个农民因偷猎皇家鹿被判处死刑,而同一时刻,一个贵族因谋杀仆人只被判罚款。法律不是公正的尺度,而是特权的护盾。

经济的掠夺本质通过税收和土地制度展现。汤姆的父亲约翰·康蒂之所以成为暴徒,部分原因在于圈地运动剥夺了他祖传的耕地;游民队伍之所以存在,是因为修道院解散后大量农民失去工作和庇护。吐温没有深入经济分析,但他通过具体人物的命运表明:专制统治需要经济基础,这个基础就是对底层劳动力的系统性剥夺。

文化的服从生产在教育和宗教控制中完成。安德鲁神父教汤姆读写,但教材是拉丁文祈祷书和国王颂歌;教堂布道总是强调“服从统治者是上帝的旨意”。吐温特别描写了爱德华在流浪中遇到的清教徒秘密集会,他们因信仰不同而被追捕——思想的一致性成为政治控制的重要组成部分。

《王子与贫儿》不仅是对制度的批判,也是对人性可能性的探索。两个男孩在经历身份互换后发生的改变,提出了关于同情与正义的根本问题:

亲身经历作为道德认知的基础。爱德华在流浪前认为“乞丐是懒惰的”,在经历饥饿后理解了贫困的结构性。汤姆在成为王子前梦想“锦衣玉食”,在拥有无尽财富后看到了特权的空洞。吐温坚持一种经验主义的伦理观:真正的道德理解需要跨越阶级界限的体验,抽象的原则往往掩盖具体的苦难。

权力对人格的腐蚀与拯救的可能。汤姆在权力顶端面临诱惑:他可以永远伪装下去,享受无尽荣华。但他最终选择归还王位,这个决定不是基于“天生高贵”,而是基于在贫民窟形成的道德感——他知道什么是饥饿,因此知道什么是罪恶。同样,爱德华在恢复王位后没有报复那些伤害他的人,因为他理解了他们的行为是环境的产物。吐温暗示:权力可能腐蚀人,但苦难经历可能创造一种更深刻的权力伦理。

制度变革的个人限度。小说结尾,爱德华成为“仁慈的君主”,改革法律,改善民生。但吐温通过叙述者之语提醒:一个君主的善意不足以改变整个制度。爱德华的统治期(历史上他仅在位六年)被描述为“短暂的春天”,暗示系统性变革需要更持久的努力。吐温在乐观结局中埋下了现实主义警告:个体的道德觉醒是必要的,但不是充分的。

理解《王子与贫儿》必须考虑吐温作为美国作家的独特位置。1881年的美国正处于“镀金时代”,工业资本主义创造巨大财富的同时也制造了新的不平等。吐温通过描写16世纪英国的专制,实际上是在批判19世纪美国的现实。

《王子与贫儿》因而超越了对特定时代、特定制度的批判,成为关于统治伦理的永恒寓言。它告诉我们:任何权力的合法性,最终不来自血统、神意或武力,而来自能否理解和回应被统治者的痛苦。在这个意义上,吐温的童话不仅是对16世纪英国的审判,也是对所有时代统治者的试金石:当你戴上王冠时,你是否还记得,或者愿意知道,那些没有王冠的人如何在生活?这个问题的答案,区分了真正的领袖与纯粹的权力持有者,区分了文明与野蛮,也区分了值得被记忆的历史与被诅咒的历史。

网址:再读马克·吐温的《王子与贫儿》:专制社会中权力与苦难的制造 https://www.ashwd.com/news/view/205490

相关内容

再读蒲松龄的《罗刹海市》:为什么专制社会中的公平这么难?再读马伯庸《长安的荔枝》:专制之下,权力荒诞与人性的无声悲鸣

再读鲁迅的《狂人日记》:专制社会就是一个“吃人”的社会

再读安徒生《皇帝的新装》:为什么我们不需要一个皇帝?

再读鲁迅的《呐喊·故乡》:我们什么时候才能摆脱“奴性”?

再读老舍的《断魂枪》:断不了想当君主的“魂”,就走不出专制!

倘若为了权力而舍弃亲情,又怎能称心如意? 温峥嵘 李奕臻

生为女子不是错!女孩子们也有权力选择自己的人生任嘉伦宋祖儿

朱大力断绝和朱劲草的父子关系,专制独权的父亲背后是一个分崩离析的家庭

痴情王子的疯狂与执着