王辉:从《红楼梦》到《曹雪芹》:到底意难平——关于《曹雪芹》,我的一孔之见

《红楼梦》曹雪芹:中国古典四大名著之一 #生活乐趣# #读书推荐#

我用一个半月的时间,读完了端木蕻良先生撰写的长篇小说《曹雪芹》上卷和中卷,深感作者创作态度的严谨和叙事的宏大!可读完之后的遗憾却并不止于此书未竟(下卷没有出版),还有许多说不出的“意难平”:

《曹雪芹》

比如《曹雪芹》为什么也成为“断臂的维纳斯?”这只是巧合吗?比如身为红学家的端木先生,《曹雪芹》的创作手法似乎总有模仿《红楼梦》的影子,却又总感觉“差点意思”;比如里面与曹雪芹无关的材料过于冗杂,影响了叙事的节奏感;比如对少年曹雪芹的刻画内容过多,我个人理解曹雪芹的伟大应该着重体现在他的青年和中年时期;比如对史料文献的过度依赖,有些社会场景描写铺陈过多。……

当然这只是我这个普通读者的一孔之见,可这些东西确实就是我读完后真实感受,并非有意挑端木先生的毛病。

端木蕻良先生的长篇小说《曹雪芹》未能完成下卷的出版,可以说是现当代文学史上一件极为令人遗憾的个案。从目前已知的情况来看,这一结果是由端木先生晚年的健康状况、创作本身的极高难度、历史环境的变迁以及个人治学态度等多重因素交织导致的。

端木先生创作《曹雪芹》的时期,已步入晚年。老人健康状态的严重恶化是导致《曹雪芹》未竟最直接、最决定性的因素。

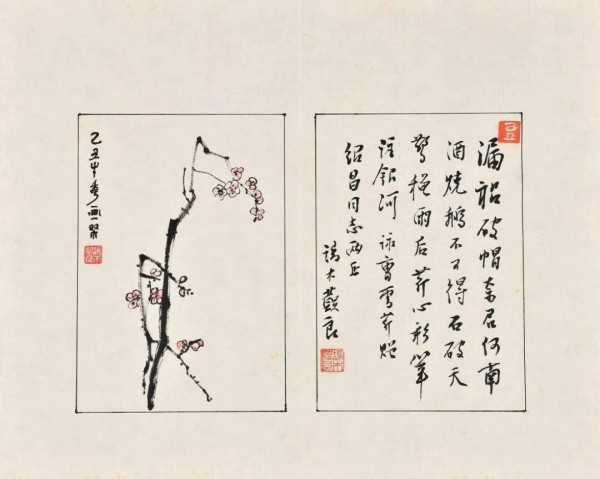

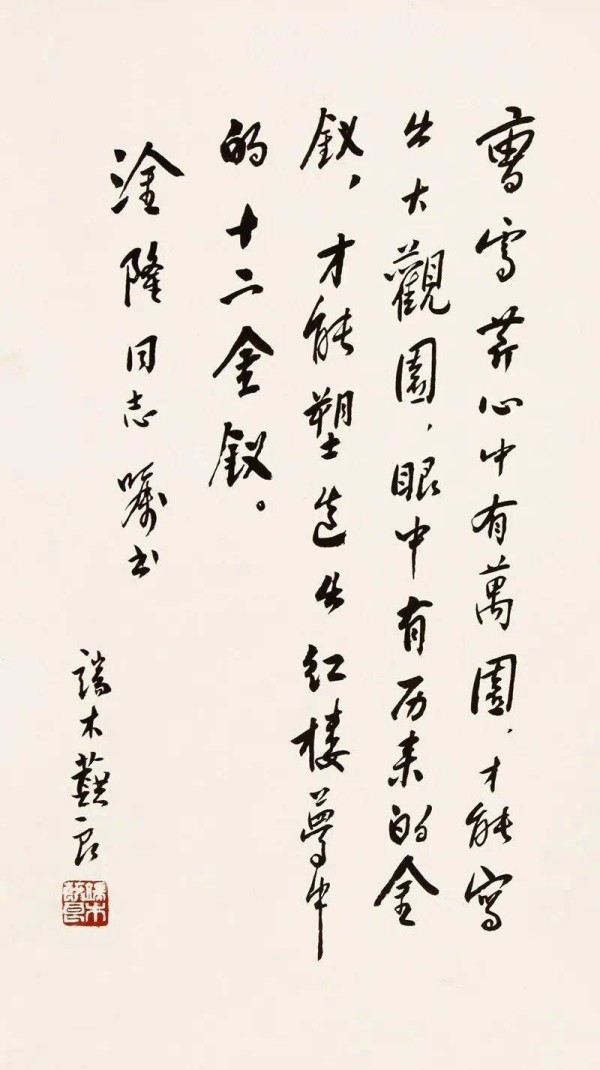

端木蕻良画梅、诗咏曹雪芹

先生长期患有风湿病、心脏病、肺气肿等多种慢性疾病。到了上世纪80年代后期至90年代,他的身体机能急剧衰退,多次因病住院。严重的健康状况使他精力不济,难以维持长时间、高强度的伏案写作和史料研读。

历史小说,尤其是《曹雪芹》这样需要严密考据和宏大叙事构架的作品,对作者的体力和脑力都是极大的考验。身体的衰败使他心有余而力不足,最终无法支撑他完成下卷的写作。

其次,端木蕻良是一位对文学创作怀有极大敬畏和严谨态度的作家。

为了写《曹雪芹》,他进行了长达数十年的资料准备和研究。他不仅熟读清史、红学考据著作,还深入考察民俗、服饰、建筑、礼仪等方方面面,力求还原一个真实的乾隆时代。这种“无一字无来历”的治学精神,极大地拖慢了创作进度。他反复推敲文字,修改文稿。上卷和中卷的创作就历时多年,期间数易其稿。

对于更为复杂、关键的下卷中需要处理曹雪芹晚年创作《红楼梦》的核心情节,他更是不愿草率下笔,希望达到自己理想中的艺术高度。这种完美主义的倾向,在生命时间所剩无几的情况下,成为了完成作品的障碍。

《说不完的红楼梦》

更重要的是端木先生面临“写一个作家如何写小说”的叙事困境。小说的下卷将直接触及曹雪芹在北京西山“披阅十载,增删五次”创作《红楼梦》的过程。如何艺术地表现一个天才作家的创作心路、灵感迸发以及与自身作品的关系,是文学创作中公认的难题。写得过实则流于琐碎,写得过虚则失却历史感。端木先生对此必然反复斟酌,深感棘手。

还有,与“江宁织造署”曹雪芹家族早年的兴衰有较多史料可循不同,关于曹雪芹中年之后的生活,尤其是创作《红楼梦》的具体细节,正史记载几乎是一片空白,主要依靠零星的脂砚斋批语和民间传说。

这看似给小说创作留下了巨大的虚构空间,但也带来了巨大的挑战—如何在尊重历史可能性的基础上进行合理的艺术虚构,并让读者信服。端木先生很可能陷入了“巧妇难为无米之炊”的困境。

《曹雪芹》

最后应该是出版计划带来的压力。上卷(1980年出版)和中卷(1985年出版)问世后,引起了文学界和红学界的广泛关注。出版社和读者都期盼着下卷的诞生。这种期待在某种程度上也形成了一种压力,可能加剧了作者的焦虑,使他更不愿仓促交稿。

总而言之,端木蕻良先生未能完成《曹雪芹》下卷,并非单一原因所致,而是一个悲剧性的综合体。最终,这部被誉为“为曹雪芹立传”的宏篇巨制,与它的传主曹雪芹的《红楼梦》一样,成为了一部“未完成的杰作”。

掩卷沉思,我为什么感到《曹雪芹》读着像《红楼梦》而总是“差点意思”呢?我思考的结果是:这两部作品的“基因”不同。

《红楼梦》是“生长”出来的艺术。它是曹雪芹将自身“历尽离合悲欢、炎凉世态”的一生,经过血泪淬炼、艺术提纯后,升华为一个“假作真时真亦假”的神话寓言。它的每一个诗词、判词、谶语、伏笔,都是其有机体的一部分,是为人物命运和主题服务的,因此读起来浑然天成。而《曹雪芹》是“构建”出来的艺术。

端木蕻良书法

端木先生是学者型作家,他的任务是“考据”与“想象”相结合,用史料和推理去“复原”一个历史文化人物的生平。当他试图在叙事中模仿《红楼梦》的笔法时(如使用诗词、预言、象征等),这种模仿更多是一种有意识的、外部的技巧借用,而非故事内在生命力的自然流露。所以“差点意思”的正是作品中的那种“有机性。”

在《红楼梦》中,“草蛇灰线,伏脉千里”是呼吸;在《曹雪芹》中,它可能更像一个精心设计的叙事装置。阅读感觉到的如影随形的“模仿之笔”,正是这部传记小说无法摆脱的“原罪”:它既要致敬、模仿伟大的前辈,又必须服务于历史考据的框架,这导致其艺术手法有时会显得“悬浮”于叙事之上,未能完全血肉交融。

至于我感觉到的《曹雪芹》上卷和中卷与曹雪芹无关的材料过于冗杂的情况,我想这或许源于端木先生创作中 “学者自觉”与“小说家自觉”的冲突。

《端木蕻良细说红楼梦》

因为端木先生不仅是在写小说,更是在为一位史料极少的伟大作家“立传。” 他有强烈的责任感和学术野心,希望尽可能全面地展现曹雪芹所处的整个时代背景——即康熙末年、雍正、乾隆时期的政治风云、社会变迁、家族兴衰、文化生活。这种“全景式”的野心,导致了他不忍割舍任何与时代相关的考据成果。

例如,对江宁织造、苏州李家、甚至一些宫廷斗争的细致描写,在学者看来是“必要的背景”,但在我这样的普通读者看来,就可能偏离了主人公曹雪芹的主线,显得枝蔓过多,损害了小说应有的叙事节奏和焦点。这就像一位厨师,为了说明一道名菜的来历,他把整个菜市场的食材和历史都展示给你看,虽然诚意满满,却可能让食客迷失在信息中,忽略了主菜本身的味道。

端木蕻良为《红楼世界》创刊题词

可能端木先生认为,尽管曹雪芹创作《红楼梦》的巅峰期是在中年,但其伟大创作的“精神源代码”却几乎全部来自童年和少年,这也应该是端木先生不惜笔墨地刻画青少年时代曹雪芹形象的主要原因。

曹家的赫赫扬扬、接驾的富贵风流、被抄家时的惶惧悲凉……这些刻骨铭心的经历都发生在曹雪芹的少年时期。这是他一生情感与思想的底色,是他创作《红楼梦》唯一且不可替代的“真实”素材库。可以说,没有“少年曹雪芹”的创伤与繁华,就没有“中年曹雪芹”的《红楼梦》。

端木先生深明此理,因此他不惜笔墨,巨细靡遗地描绘曹霑(雪芹)的童年和少年生活,想要向读者揭示:贾宝玉的灵性从何而来?大观园的蓝图在何处?那“忽喇喇似大厦倾”的悲剧预感源于何种体验? 他的目的是为天才的诞生提供一个坚实可信的土壤。

然而,从小说读者的体验来看,这种写法却会带来一种 “延迟的满足 。” 很多读者和我一样,只知道曹公的伟大在于写作《红楼梦》,但小说《曹雪芹》却用绝大部分篇幅来铺垫“为何要写”和“有何可写”,迟迟无法进入“如何写”的核心高潮,尤其是因下卷未完成而让这种感觉更明显,心理上更不易接受。

端木蕻良论文《曹雪芹与戴震》

最后是小说创作中端木先生对史料文献的过度依赖以及有些社会场景铺陈过多的阅读体验。我想这和端木先生 “红学家”与“小说家”的双重身份有关。

长篇历史人物小说《曹雪芹》采用的是“以小说行考据”的笔法。书中那些我觉得铺陈过多的社会场景,如封建礼仪、人物服饰、各种器物、园林布局等,在端木先生看来,则正是还原历史真实感、构建曹雪芹生活世界的必要砖石。

他的目的是试图让读者“走进”那个时代,而不仅仅是“听说”一个故事。虽然《红楼梦》一书中社会场景描写也极尽细腻,但曹雪芹的描写是“写意”的,是服务于人物和意境的。而端木的描写有时更偏向“写实”的、说明性的,带有展示历史知识的意味。当文学想象力被学术严谨性过度束缚时,文本的灵动感就会减弱,产生“滞重感。”

由此可见我所有“意难平”,其实都指向了同一个结论:为《红楼梦》的作者作传,一定是文学史上最艰难、最不讨好的挑战之一。

但必须看到的是端木蕻良先生以深厚的学养和巨大的写作热情,为所有喜爱《红楼梦》的人构建了一个尽可能真实、丰满的曹雪芹前传世界。他的作品是一座桥梁,连接了历史中的曹霑与文学中的曹雪芹。

《红泥煮雪录:端木蕻良说红楼梦》

也许这部未完的传记小说注定要活在《红楼梦》的庞大阴影之下。它无法、也不应替代《红楼梦》本身的艺术光辉。我所感受到的“隔阂”、“冗杂”和“滞重”等,可能正是这部学术性传记小说在艺术上不得不付出的代价。

可这也正是这部未竟之作的内在张力所在:在历史与文学、考据与想象、致敬与创新之间,那种永无止境的挣扎与平衡。

这份“意难平”,其实也正是所有痴迷《红楼梦》的(包括端木先生在内)读者对于曹雪芹本人,以及他那部“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”的未竟之作,最恒久的共鸣与最深切的思索。

网址:王辉:从《红楼梦》到《曹雪芹》:到底意难平——关于《曹雪芹》,我的一孔之见 https://www.ashwd.com/news/view/193903

相关内容

曹雪芹如何成了《红楼梦》的作者?从富可敌国到一贫如洗—曹雪芹《红楼梦》(上)

从《红楼梦》雅俗冲突看曹雪芹雅俗共赏的人生态度

听说,《红楼梦》写到第八十回,曹雪芹悄悄回了趟南京

文学|小说家潘向黎40年细读《红楼梦》 一场和曹雪芹关于至情与人性的跨时空对话

把《红楼梦》弄成了玄学,九泉下的曹雪芹不知当作何感想

从“曹雪芹小道”看中国传统文化热:一条幽径、百年文脉

《红楼梦》北静郡王一句话,为何断定其原型为曹雪芹表兄平郡王

从《红楼梦》一书看曹雪芹的家族业力和佛学渊源

陈 鹏丨访曹雪芹故居